随着人工智能技术的迅猛发展,全球经济正面临着前所未有的变革。从客服中心被无休止运转的智能机器人取代,到仓库中的数十万机器臂精准协调作业,人工智能正在逐步替代人类在各行各业中的传统劳动角色。这种变化不仅仅是科技进步的体现,更是一场深刻的经济和社会革命。AI无法像人类一样纳税,也不会消费日常生活中的商品和服务,这一事实逐渐暴露出现行经济体系的脆弱性。传统经济依赖于劳动者的收入和消费来维持税收体系和市场活力,而AI的普及使大量岗位消失,直接导致税收减少和消费力下降,政府财政压力不断加大。英国的数据显示,收入税和国家保险缴费合计支持了政府超过40%的支出,随着就业岗位被机器取代,这一资金来源正在收缩,同时失业救济等社会支出则不断增加,财政负担日益沉重。

更深层次的问题在于,收入减少导致整体消费减少,虽然自动化带来了生产成本的降低,使得商品价格更为便宜,但因人们购买力的下降,需求同样被抑制,造成所谓的“自动化悖论”。产品变得更便宜了,但消费者的钱包却越来越紧,继而企业收益减少,经济陷入恶性循环。日本数十年的经济停滞便是这种现象的真实写照,其他国家也可能步其后尘。与此同时,人工智能引发的财富分配不均问题日益突出。技术和资本所有者迅速积累财富,而大量失业者不仅失去收入,更失去工作带来的社会认同和生活稳定。贫富差距拉大,社会矛盾加剧,这对经济和社会的长期健康发展构成极大威胁。

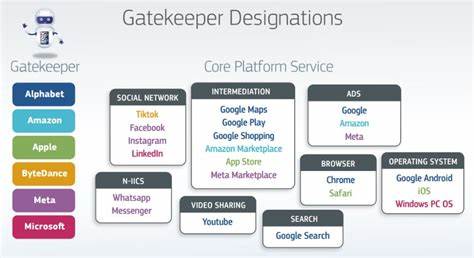

对此,一些国家和地区开始尝试通过普遍基本收入(UBI)等政策手段予以缓解。芬兰、美国加州斯托克顿和印度锡金等地的试点项目显示,UBI有助于提升民众的生活质量和社会韧性,增强社区凝聚力。尽管不能完全解决就业减少的问题,但UBI为应对技术性失业提供了一种基础保障,是维持社会稳定的重要工具。资助这样一项政策,需要重新审视现有的税收体系。传统的税制更多侧重于对劳动收入的征税,随着劳动者被自动化替代,税基开始削弱。而以数据、自动化和平台垄断为核心的新技术财富却未能充分纳税。

西班牙提出的“机器人税”,欧盟对数字巨头的加严监管,以及OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼公开支持财富再分配,都反映出全球经济治理者对这一问题的关注和探索。历史上,“汽车没有让马匹消失,但使其失去了不可替代的地位”,当前社会也需要为“经济上被边缘化的人群”做好准备。人类社会的生产与分配关系正在快速变化,未来几十年内,部分人口可能真正面临经济角色被边缘化的风险。如何避免社会撕裂和经济衰退,既是政策制定者的重要挑战,也需要社会各界共同努力寻找创新的解决方案。人工智能带来的经济变革有利有弊。它可以极大提升生产效率,降低成本,创造新的商业机遇,但同时也需要正视劳动市场和财富分配的不平衡。

推动教育体系和职业培训适应新经济需求,提高劳动力的数字技能和创造力,是确保多数人能够共享自动化红利的重要途径。此外,发展多元化的收入保障体系,提升社会福利水平,强化社会安全网,对于缓解自动化带来的短期冲击同样不可或缺。企业也应承担更多社会责任,探索公平的收益分配模式,参与社会保障建设。政府则应主导税制和法律法规的创新,确保新兴产业和技术能够在公平、公正且可持续的框架下发展。技术的进步无法阻挡,适应和引导是关键。历史上,每一次技术革命都伴随着经济和社会结构的调整。

人工智能时代,我们更需要前瞻性的政策和深入的公共对话,避免因技术失业和财富集中而引发的经济碎片化和社会不公。整体来看,AI并非简单地“破坏”经济模式,而是深刻地推动经济模型的转型升级。只有在理解其内在机制及潜在风险的基础上,制定科学合理的应对策略,才能确保经济持续健康发展,实现技术进步与社会福祉的良性互动。面向未来,预测不是目的,行动才是关键。我们需要积极拥抱新技术,同时用公平与智慧构建更加包容和可持续的经济体系,让人工智能成为促进共同繁荣的助力,而非分裂的根源。