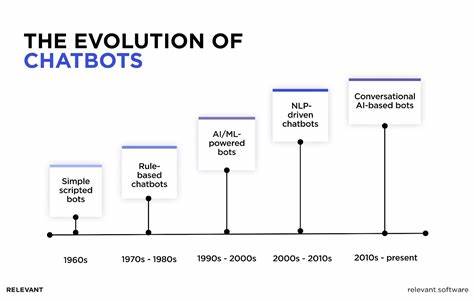

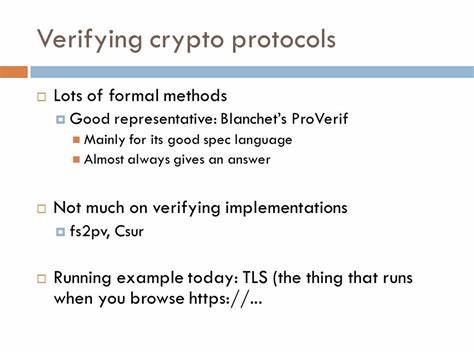

2025年5月底,一名安全研究人员向OpenAI官方披露邮箱递交了一份关于OpenAI模型潜在安全漏洞的加密报告。报告指出,该漏洞可能导致部分用户的聊天内容被其他用户窥探,涉及个人隐私数据、商业机密甚至专有代码。令人关注的是,从最初发现漏洞到公开披露信息,整整过去了48天,期间OpenAI收到了自动回复,但缺乏有效的人力介入及后续沟通,漏洞尚未修补。这起事件迅速引发了安全界及人工智能社区的广泛关注和讨论,同时也暴露出当前大型AI平台在漏洞响应与隐私保护上的薄弱环节。漏洞的起因源于OpenAI旗下gpt-4o-transcribe模型处理音频时出现的编码截断问题。当上传的音频接近或超过1500秒限制时,模型未能正常处理输入,反而生成了从随机起始token连贯扩展的文本回应。

由于生成文本内容在语言、领域上的多样性和合理性,初看似乎是外部真实对话的泄露,直到后续验证证实这些内容为模型“空输入”的假象。该安全研究者通过对比模型对真实用户请求和空输入响应的表现,排除了“幻觉输出”的可能,并一度误判为数据泄露事件。OpenAI方面解释称该问题属于tokenization(分词)机制中的一个漏洞,空查询触发模型生成随机序列,造成输出异常现象。此次事件披露了多个值得反思的层面。首先,先进的人工智能模型并不保证安全成熟。即便依赖AI驱动的安全自动化流程,仍需专业安全人员对报告进行复现和修复。

资金充足的团队也可能因流程缺陷而忽视关键漏洞。其次,云端大语言模型的数据隔离和治理尤为关键。无论一段对话多么短暂,模型对敏感信息的处理均必须严格规范,防止因系统设计或配置失误造成大规模信息泄露。再次,安全透明度直接关系用户信任。厂商若能及时响应研究者、公开漏洞响应策略并快速修复,将有效提高平台安全形象,避免潜在的监管和用户信任危机。此外,本事件也暴露出现行漏洞报告机制的不足。

研究者因担忧某些漏洞平台的过于严格的披露限制,选择通过官方邮箱私下提交报告,难以获得及时有效的反馈,最终不得不公开披露以保护用户利益。业内呼吁建立更为开放的披露环境,平衡厂商保护自身利益与安全研究者沟通的需求。用户层面上,事件提醒公众在问题未完全解决前尽量避免在平台上传输涉密信息,避免潜在风险。采取有效的数据隔离策略和去标识化措施,结合持续关注官方安全公告,都是保障个人隐私安全的必要做法。OpenAI方面在研究者发声后,于7月16日做出回应,详细说明了问题根源并确认已上线修复补丁,修复了空查询导致随机文本生成的漏洞。通过透明沟通和技术解释,双方达成一定程度的理解,也缓解了部分担忧。

此次事件为全球人工智能行业敲响警钟,彰显技术创新和安全防护必须齐头并进。面对日益复杂的数据安全挑战,云端AI平台需完善多层面防御体系,加快漏洞处理速度,增强研究者参与的开放性,才能真正保护用户的隐私权益不受侵犯。未来,行业应持续推动安全标准建设和最佳实践落地,实现技术进步与社会责任的良性互动。用户在享受强大AI服务的同时,也应增强安全风险意识,理性使用并积极配合安全策略,为构筑更加安全可信的数字生态贡献力量。OpenAI漏洞事件不仅是一次技术层面的挑战,更是企业安全治理和社会信任机制的试金石。它提醒所有相关方在快速发展的人工智能时代,唯有以严谨态度、开放合作与透明沟通才能保障技术真正造福人类社会,避免不可预见的风险和损失。

。