随着数码成像技术的不断进步,对高灵敏度、高色彩保真度图像传感器的需求日益增长。传统彩色传感器多采用色彩滤光片阵列(CFA)技术,对光线进行滤波以区分红、绿、蓝三原色。然而,这种方法存在固有光学损耗和色彩重建误差,严重限制了图像质量与光捕捉效率。垂直叠层单片钙钛矿彩色光电探测器作为一种颠覆性的技术方案,成功克服了这些限制,为彩色图像传感迎来了全新发展契机。 钙钛矿材料是一类具有可调节带隙的金属卤化物半导体,其化学式通常为APbX3,其中A代表有机或无机阳离子,如甲基铵(MA)、甲脒(FA)或铯(Cs),X为卤素离子(Cl、Br、I)。这种材料独特的组成结构使其能够通过调控卤素元素比例,实现带隙从约1.6电子伏特到3电子伏特的宽广范围覆盖,恰好涵盖了可见光谱的红、绿、蓝波段。

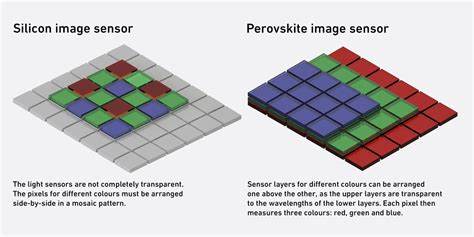

利用钙钛矿的带隙调控特性,可实现针对不同波长段的高效光吸收,这成为设计多层级垂直光电探测器的关键。 传统采用色彩滤光片的传感器结构,需要在单色光电探测元件上方加装滤色材料,将光谱中的红、绿、蓝波段分离。然而滤光片会吸收大量入射光,导致约三分之二的光线损失,降低光电转换效率。此外,色彩滤光阵列还必须通过复杂的图像插值算法进行色彩重建,容易引发马赛克效应、色彩伪影和空间分辨率降低等问题,制约了拍摄图像的质量。 针对这些不足,早期出现了类似Foveon的垂直叠层硅基彩色传感器,通过不同厚度的硅层利用光的穿透深度差异实现弱色彩选择性,避免色彩滤光的光损失。但硅材料带隙固定,光谱选择性有限,难以保证准确的色彩分离,同时对红光响应较弱,制约其广泛应用。

而垂直叠层单片钙钛矿彩色光电探测器则利用了钙钛矿材料的高度可调控带隙,采用单片集成的薄膜复合结构,实现对红、绿、蓝波段光的分层选择性吸收。具体而言,探测器通过物理气相沉积技术,将多个钙钛矿薄膜逐层共蒸发于同一基底上,形成高度均匀无针孔的叠层结构。为了避免后续钙钛矿层溶解前一层,实现了全真空蒸镀工艺及选用适配的电荷传输层和透明电极材料,如氧化铟锡(ITO)及氧化锌等。 每层钙钛矿薄膜针对特定波长设计,红色层采用MAPbBrI2,绿色层用CsPbBr2I,蓝色层采用CsPbBr2Cl,依次叠加。光线自上而下照射,通过首层钙钛矿吸收高能短波蓝光,透过的中波长光在绿色层被吸收,剩余长波红光则在底部红色层检测。这样,每个颜色层不仅承担光电转换功能,同时充当主动光学滤波器,消除传统滤光片的光学损耗。

在性能表现方面,垂直叠层单片钙钛矿探测器展示了显著的优势。针对红、绿、蓝波段的外量子效率分别达到了50%、47%和53%,整体对可见光的光利用率几乎是传统CFA传感器的两倍。电流-电压特性显示出良好的整流行为和低暗电流特性,贡献于高灵敏度和低噪声性能。 此外,该结构实现了先进的色彩精确度,色差指标ΔELab低至3.8%,远优于普通的彩色滤光片和Foveon型传感器。色彩准确度的提升不仅提高了彩色图像的保真度,更消除了传统传感器因色彩插值产生的伪影问题,显著减少了处理过程中的失真与噪点。 钙钛矿材料天然具备高的光吸收系数,仅用数百纳米薄膜即可完全吸收对应波长波段的光线,这使得传感器的整体厚度低且符合微电子集成需求。

同时,该技术允许像素垂直方向紧密堆叠,提升了每单位面积的彩色光响应能力。相比传统侧向排列的滤光片模式,垂直堆叠结构减少了光学空间占用,未来有助于降低摄像头体积,便利移动与便携式设备的发展。 该技术对图像传感器架构提出了全新思路,推动了CMOS图像传感器向背面照射与钙钛矿光探测阵列的整合,极大提升有效感光面积和光电转换效率。在机器视觉和人工智能应用中,传感器的色彩辨识精度与光敏度成为关键竞争力,钙钛矿基垂直叠层感测器因其优异的光谱选择性和灵敏响应,具备成为未来高端视觉传感平台的潜力。 本技术尚处于发展攻关阶段,一些制备与整合难题需克服,例如多层钙钛矿的薄膜工艺一致性、器件稳定性及与读出电路的兼容性等。针对器件中介质层的优化、钝化方法的改进、材料界面工程,以及便携设备适用的封装技术,都是推动商业化的关键方向。

同时,提升响应速度和降低噪声也是未来研究重点,以满足高速成像和低照度环境的应用需求。 展望未来,垂直叠层单片钙钛矿彩色光电探测器不仅适用于智能手机、数码相机等消费电子设备,更有望应用于高精度医疗成像、工业视觉检测、无人驾驶等领域。这种基于材料带隙精准调控的三色光探测方法,将引领图像传感器向更高灵敏度、更优色彩保真和更小型化方向快速发展。 综上所述,钙钛矿垂直叠层单片彩色光电探测器以其卓越的光学性能、高光利用率和优秀的色彩准确度,为现代图像传感技术提供了革命性解决方案。通过创新的多层钙钛矿薄膜设计和先进的工艺集成,突破了传统滤光片的瓶颈,显著提升了图像品质和设备灵敏度。随着技术的持续成熟,这一领域将成为未来视觉传感器研发的核心热点,推动数字影像和智能视觉系统迈向全新高度。

。