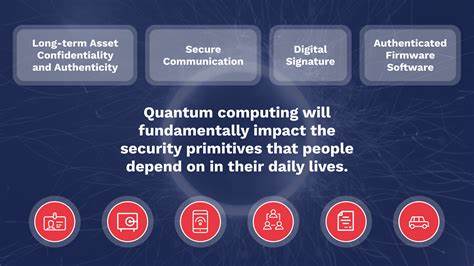

量子计算的快速发展正在重新定义信息技术的未来,尤其是对物联网安全领域产生深远影响。物联网设备因其广泛应用于智能家居、智慧城市、工业自动化和医疗健康等领域,其安全性直接关系到社会运行的稳定与个人隐私保护。然而,量子计算机的出现正威胁着现有的加密技术,促使行业必须提前布局,采用前瞻性的安全策略来应对未来潜在风险。当前,物联网设备普遍采用基于椭圆曲线加密(ECC)等传统加密算法,这些算法为现代通信提供了强有力的保护。以ECC 256为例,按照传统计算能力,破解其加密需耗费数百万年,这一数字体现了其坚不可摧的安全性。然而量子计算机利用量子叠加和纠缠特性,能够在极短时间内完成对传统密码学中“一方向易解、逆向难”的数学问题的破解任务,这对物联网的安全框架构成了直接威胁。

根据美国国家标准技术研究院(NIST)和欧盟相关机构的预测,具有足够量子比特的实用量子计算机有望在2030年代初期问世。由科技巨头如IBM和谷歌引领的量子计算研发不断取得新进展,令人期待其在药物研发、材料科学等领域带来革命性的变革。然而,这对负责保障信息安全的专业人士来说是一场前所未有的挑战,他们必须预测和准备量子计算机可能带来的密码学崩溃风险。物联网设备尤其受到影响,特别是那些具有超长电池寿命(如15年以上)和低功耗广域网(LPWA)芯片的设备,这些设备可能会在量子时代初期仍处于运行状态,存在被量子攻击的潜在风险。对于物联网安全而言,如何在设备投入使用前合理预判量子威胁,是当前亟需解决的问题。但是,全面升级加密技术并非易事。

首先,虽然政府机构和学术机构正在积极开发后量子密码学方案,但其计算复杂度和资源需求远超许多低功耗物联网设备的处理能力。高性能设备如汽车电子或智能手机能够支持这些先进加密技术,但对传感器、智能水表等低端设备而言,提升硬件性能以适配量子加密不仅增加生产成本,还可能导致设备体积和功耗的显著提升。其次,后量子密码学技术尚处于研究阶段,新算法在应用初期可能存在未知漏洞,未被广泛验证前直接应用于物联网设备存在较大安全隐患。此外,量子计算机的具体研发进度和其破解能力的实现时间尚不明确,导致物联网生态系统面临“何时且是否升级”的难题。因为,若提前采用新型算法导致产品成本飙升,可能会影响市场竞争力,而若过晚启用则面临安全风险。针对这一现状,业界正在权衡两种主要策略。

其一,打造具备密码灵活性(crypto-agility)的设备,允许系统在密码学算法遭受威胁时,能够快速更新升级,从而以最小成本适应新的安全格局。此策略支持设备持续迭代,避免一次性大幅投资带来的经济压力。其二,直接集成被认为对量子计算机安全的密码方法,如格基密码、哈希基密码或多变量密码系统等,试图从根本上预防未来量子攻击。这种方式虽然安全性提升明显,但会要求全生态系统同步升级,增加部署复杂度,同时对设备处理能力提出更高要求。从实际应用角度看,采用密码灵活性策略更为务实。随着技术发展,安全需求会不断演进,已有经验显示密码学领域往往存在动态变化,随着攻击手段的创新,现有算法被攻破后新的算法将被开发和替代。

物联网企业应专注于增强设备硬件的内存容量和计算能力,为未来算法升级做好准备,同时通过软件更新机制提升设备的灵活应对能力。此外,根据不同物联网设备的应用场景和数据价值,选择差异化的安全措施至关重要。关键医疗数据和实时定位追踪信息需要更高的安全等级,而部分历史数据或成本敏感型设备可以采用较为基础的安全保障。这样有助于在有限资源条件下实现安全与成本之间的平衡。为了实现有效的量子安全转型,物联网行业应在产业链上下游协同合作。设备制造商、网络服务提供商、标准制定机构和安全研究公司应共同制定统一的标准和规范,推动基于量子安全的技术应用普及。

开展广泛的安全测试、风险评估与应急响应计划,构建多层次、多维度的安全防御体系。此外,加强对量子计算安全知识的培训与普及也助于提升整个行业的安全意识和应变能力。值得关注的是,尽管量子计算带来诸多挑战,也为物联网安全提供了革新的机遇。量子技术自身可用于生成高质量的随机数、实现安全通信的量子密钥分发(QKD)等,为未来安全体系插上新的翅膀。总结来看,量子时代的物联网安全是一个复杂且持续演化的课题。唯有采取前瞻性思维,合理规划设备的硬件性能与安全能力,采用密码灵活性策略,并关注设备应用的具体需求,物联网才能在未来量子冲击中立于不败之地。

未来十年内,随着后量子密码标准的逐步确立和技术成熟,物联网生态系统也将迎来全面升级的新时代。面向量子时代的安全布局,必将成为推动智能连接世界稳定发展的重要基石。