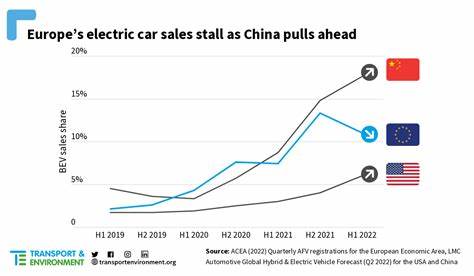

近年来,中国电动汽车(EV)市场的飞速发展已经震惊了全球。以2022年为例,中国电动车销量达到680万辆,远远超过美国的80万辆,连续八年蝉联全球最大的电动车市场。是什么促成了中国在电动车领域的领先地位?这背后隐藏着深刻的政策布局、技术突破和市场驱动力。探寻这些成因,能够帮助我们理解中国如何抓住了这一全球汽车产业变革的重要机遇。 中国电动汽车的崛起并非偶然。早在2000年代初期,中国汽车产业已成为传统燃油车制造大国,但国产品牌在技术创新和市场竞争中依然难以撼动欧美日老牌汽车巨头的地位。

面对这种尴尬处境,中国决策者意识到,传统燃油车技术的竞争已陷入瓶颈,因此转而重视发展电动车这一新兴领域,希望借此实现“弯道超车”。 伴随着2001年电动汽车技术被纳入国家重点科研项目,中国首次将这一新兴产业置于五年规划框架内。到了2007年,拥有国际汽车制造经验的科学家万钢出任科技部部长,成为推动电动汽车加速发展的关键人物。万钢对特斯拉等新兴电动车企业的关注,进一步坚定了中国“电动化”战略的方向。从那时起,电动汽车开发成为中国经济规划的重要内容,政策扶持力度不断加码。 政府的支持体现在多方面,尤其体现在资金补贴和税收优惠上。

自2009年起,中国政府陆续向电动车生产企业发放巨额补贴,并对购买电动车的消费者提供税收减免和牌照便利。在北京等大城市,为了缓解车辆增多带来的交通压力与环境污染,传统燃油汽车牌照难以获得,而购买电动车则享受牌照配额的优先甚至免审,这极大刺激了消费者购车意愿。补贴政策在2022年达到高峰,累计投入超过2000亿元人民币,确保行业快速扩张和技术持续进步。 除了资金支持,公共交通领域的采购合同为新兴电动车企业提供了稳定的发展基础。早在2010年,中国公交车和出租车系统就开始大规模引入电动汽车,这不仅为企业带来了稳健的订单现金流,也带来了大量运行数据,促进产品的技术优化和适应性调整。像深圳市通过全面电动化公交车队,成为全球首个实现公共公交全电动化的城市,展示了地方政府与产业协作的典范。

技术创新同样是中国电动车产业迅速崛起的关键因素。电池技术尤其至关重要,因为电动车成本中约40%来自电池。中国企业通过专注锂铁磷酸盐电池(LFP)研发,克服了该技术早期能量密度低、低温性能不足的劣势,打造出更安全、成本更低的电池方案。知名电池制造商宁德时代(CATL)通过持续投入研发,将LFP电池性能大幅提升,推动其成为全球第三大主流电池技术,改变了欧美以镍钴锰电池为主导的格局。 除了技术研发,中国控制着全球电动车电池核心材料的精炼加工能力。虽然中国本身的矿产资源不丰富,但它掌握着全球绝大多数的电池关键化学材料冶炼能力,如钴、镍硫酸盐、氢氧化锂和石墨等。

据投资管理公司首席经济学家的观点,中国早早对这些上游环节进行掌控,为电动车产业链提供了稳定且低成本的原材料供应,为电动车制造奠定了坚实的基础。 市场需求方面,中国拥有世界上规模最大的汽车消费群体。根据2021年阿利克斯合伙公司调查,超过半数中国消费者将电动车作为下一辆汽车的首选,相比全球平均水平高出一倍。这种强烈的消费偏好,助推了国内众多电动汽车品牌快速成长。除了早期的燃油车传统制造商如比亚迪、上汽通用五菱等转型成功外,一批纯电动车厂商如蔚来、理想、小鹏等新兴企业崛起,迅速成为家喻户晓的品牌。他们凭借技术创新、智能化配置和灵活的营销策略,吸引了年轻一代数字原住民消费者。

此外,中国消费者对国产品牌的态度发生了深刻变化。年轻一代成长于互联网和数字经济环境,熟悉阿里巴巴、腾讯等本土科技巨头,因而对国产品牌更加认可,民族自豪感和文化认同感也成为推动力之一。这样的消费趋势极大提升了本土电动车品牌的竞争力和市场份额。 特斯拉的进入也为中国电动车产业提供了重要的推动力。中国政府在优惠政策上对外资企业保持开放态度,将补贴同样给予特斯拉等外国电动车公司。特斯拉上海超级工厂的落地,得到了中央和地方政府的全力支持,从选址到建厂仅用一年时间,体现了中国政府高效的政策执行能力。

特斯拉成为上海工厂的主要产能贡献者,其产量在全球特斯拉汽车交付量中占比超过50%。 特斯拉产业链的建立,对中国电动车供应体系和研发创新形成了“鲶鱼效应”,迫使本土品牌不断进取,推动技术进步和产品升级。此外,特斯拉对中国制造模式的借鉴反过来也促进了自身的全球竞争力,形成了互惠互利的生态系统。 如今,中国正在推动电动汽车产业出口升级。面对欧美日技术标准、消费偏好和客户服务的差异,中国电动车企业正积极调整策略,试图迈向海外市场。在全球复杂的地缘政治环境中,他们面临诸多挑战,包括市场准入限制、技术标准壁垒以及安全审查加剧。

然而,东南亚等新兴亚洲市场快速增长,为中国电动车提供了新的增长空间。这些区域不仅需求旺盛,且发展中国家相对宽松的市场环境为中国企业的扩张创造了有利条件。 回望中国电动车的崛起之路,既有密集的政策扶持,也有深厚的技术积累,市场规模与资本的联动效应不可或缺。中国政府对未来绿色低碳转型的坚定支持,带来了投资的持续流入及产业的综合实力提升。而从技术迭代、制造链条到消费文化的转变,中国电动车产业形成了独特的竞争优势。 全球其他国家虽渴望复制中国模式,但政治体制、产业底蕴与市场环境的差异,使得他们难以迅速复制中国的发展轨迹。

拥有完整传统汽车制造供应链、先进科研体系和高效政府协调能力的中国,凭借其“举国体制”优势,率先占据了电动车未来市场的制高点。 展望未来,随着全球碳中和目标的推进以及新能源政策的深化,中国电动车产业有望继续保持领先地位。同时,市场的国际化、多样化也将考验中国企业的全球竞争力和适应能力。无论是技术研发、供应链管理还是品牌国际化,中国电动车生态系统正处于快速完善与升级中,迎接着更大的挑战与机遇。 通过对中国电动汽车产业发展历程的分析,能够洞见国家政策、技术创新、市场动力和产业生态之间如何相互作用,推动了一场全球汽车工业的深刻变革。中国不仅在电动汽车生产和消费市场实现引领,更在全球汽车产业转型升级中扮演着关键角色,影响着未来移动出行的格局与方向。

。