智能手机几乎渗透进了每个人的日常生活,特别是借助移动互联网的无缝连接,人们能够随时随地获取信息、娱乐和社交内容。然而,尽管移动网络带来了诸多便利,其长期使用对大脑健康与心理状态存在潜在隐患。近期科学研究通过大规模的随机对照实验发现,阻断智能手机的移动互联网访问,可以带来显著的认知和心理上的积极改变。这一发现为数字时代人们平衡科技使用与身心健康提供了切实可行的策略。运动、社交、专注力与睡眠质量都因此得到了提升,整体心理健康状况也出现明显改善。 智能手机的普及改变了我们的生活节奏,使人们平均每天花费近五小时在设备上,长时间沉浸在信息流、社交媒体和视频内容中,引发了“注意力碎片化”和心理压力增长。

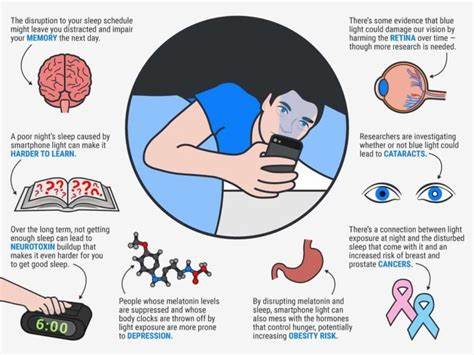

许多年轻用户尤其感受到“手机使用过度”的困扰,对此产生焦虑感和自我控制力下降的问题日益凸显。研究者将焦虑、抑郁、情绪低落以及持续的注意力缺失与过度依赖智能手机、频繁的推送通知密切相关。 一项涵盖近五百名参与者,为期一个月的研究利用专业应用程序将其智能手机的移动网络功能完全封锁两周,保证其他通信功能如短信和电话不受影响。相比于普通限制使用时间的实验,此举直接切断了“智能”功能的核心——移动互联网接入,完成了一次独一无二的干预设计。通过客观工具监测参与者的执行情况,确保研究数据的准确性和有效性。结果显示,阻断移动网络后,参与者的每日屏幕使用时间骤减,心理健康指标大幅改善,主观幸福感显著提升,而客观测试的持续注意力能力也提升至相当于年轻十岁的认知状态。

这项研究的突破不仅在于揭示了多维度的心理效益,还在于发现了其背后的潜在机制。关闭移动互联网腾出了更多时间,参与者更多地投入到线下社交、运动和接触自然等健康生活方式中,这些活动本身即被公认为支持心理健康和认知功能的重要因素。同时,封锁移动网络减少了信息流的干扰,增强了自控力,改善了睡眠质量。社交联系的增强让被试感受到更深层次的归属与支持,成为心理状态改善的另一重要推动力。上述因素共同作用,形成了改善幸福感和稳定情绪的正循环。 需要指出的是,实验中虽然部分参与者无法完全保持封锁状态,但研究依然发现即便部分实施限制,也能获得显著的正面效果。

更有趣的是,拥有较高“害怕错过”(FoMO)倾向的个体从中获益尤为显著,表明恰当减少移动互联网的刺激,可以有效抑制因信息过载而带来的焦虑与不安。此外,注意力缺陷多动症(ADHD)症状较重的参与者也显著提升了主观的注意力控制能力,说明减少无关刺激对提高认知集中同样至关重要。 本研究开辟了改善数字时代心理健康的新路径。通过切断手机中的移动互联网,我们实际上“降级”了手机的智能属性,让它更类似于传统的功能手机,从而降低持续接收信息流的压力。对于面临注意力分散和情绪波动的人群而言,这是一种极具操作性的自我调节方式。需要强调的是,研究样本为高度自我驱动、愿意减少手机使用的群体,是否适用于一般大众还需进一步考察,但考虑到大量年轻人承认使用手机过度,推广这一方法依然意义重大。

对未来的展望来看,完全阻断移动互联网可能并非唯一出路,更针对性地限制特定应用或控制使用时间,或者在一天中的特定时段关闭互联网接入,均有望获得类似效果且更易于被接受。设计灵活的数字减压方案,将使更多人能够在日常生活中平衡科技的益处与心理健康的需求。此外,未来研究还应关注如何将此类干预与心理治疗、认知训练结合,进一步深化提升心理和认知能力的路径。 智能手机与移动互联网带来的便利不可否认,但过度依赖带来的精神分散与情绪负担同样值得重视。保持数字健康,多关注线下生活,合理控制手机使用,尤其是减少移动互联网的实时连接,是现代人提升大脑健康和整体生活质量的关键。通过科学验证的措施,我们每个人都能够掌握主动权,重获专注与内心的平和。

实现由“智能”到“健康”的转变,让技术真正成为助力,而非负担。