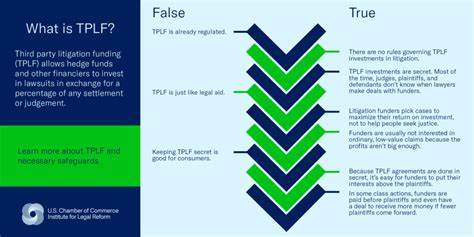

印度仲裁中的第三方融资概述 随着国际商业交易日益频繁,仲裁作为一种替代争议解决方法的重要性也愈发凸显。在这一背景下,“第三方融资”这一概念逐渐受到关注,指的是一个实体为仲裁中的一方提供资金,作为回报,获得裁决结果的一部分。与传统投资者或银行不同,第三方融资者通过投资于诉讼和仲裁获取利润,这使他们在现代法律环境中扮演了关键角色。因此,规范印度仲裁中的第三方融资显得尤为重要,以保持竞争力,防止其他国家获得优势。 印度第三方融资的历史 在印度,目前尚无专门的法律框架来规范仲裁或融资中的第三方融资。这一问题虽常被忽视,但近年来开始受到越来越多的关注。

印度高层委员会曾对第三方融资政策进行审查,并建议借鉴其他法域的做法,适当调整,以改善印度的仲裁实践。他们认为,规范第三方融资将有助于将印度建设成为与新加坡相媲美的仲裁中心。 《民事诉讼法》的相关条款承认民事案件中的第三方诉讼融资。而印度最高法院在“G先生”案件中明确指出,只要资金提供者不是律师,并且融资不违反公共政策,就没有道德或公共政策上的异议。因此,尽管仲裁中的融资尚未受到明确规定,但其逻辑应与民事诉讼中第三方融资的规定相一致。不过,仲裁法中“当事人”的定义仅限于仲裁协议中的参与者,这可能会在实践中产生挑战。

印度未来的发展方向 笔者认为,尽管应该在印度仲裁中引入第三方融资,但是需要设置一些限制,以确保不违反公共政策。印度一贯支持仲裁,规范第三方融资将提高其可及性,尤其是在当前司法案件积压的情况下,这凸显了仲裁的重要性。这种融资也有助于解决仲裁中的可及性差距,使其成为一种更公平的争议解决工具,而不仅仅是富人的特权。 《仲裁与调解法》并未涉及第三方融资,导致其尚未得到监管。既然仲裁本质上是一种诉讼形式,那么《民事诉讼法》的相关规定也应适用于仲裁。然而,这对于《仲裁法》第2条(h)中对“当事人”的定义来说可能会构成挑战。

引入第三方融资需要立法、行政和司法体系的协同努力。 借鉴香港法律委员会的报告,建议采取分阶段的方式来监管第三方融资。这种方式包括最初实施不具约束力的规定,测试五年后进行全面审查。通过制定道德标准或修改《仲裁法》,可以为第三方资助的仲裁建立可靠的行为准则。 印度还需要平衡法规与第三方融资所带来的收益,决定是否允许狭义(严格意义上)或广义(宽泛意义上)的融资。笔者建议初期采取狭义的方式,逐步扩展到宽义的做法,类似于香港的情况。

此外,这些规定还需要涵盖涉及国际当事人或资助者的跨境交易。1999年的《外汇管理法》并未明确将第三方融资分类,导致其与《仲裁法》存在冲突。 如果不允许第三方融资,印度在国际仲裁中将面临不利局面,这将给外国裁决的执行带来复杂性。国际仲裁庭,如在“乔瓦尼·阿莱曼尼诉阿根廷共和国”一案中,已将第三方融资视为已确立的、无异议的做法。这种差异可能会导致在印度执行外国裁决时出现困难,正如在“印度政府诉维丹塔及其他”案件中,最高法院对执行的支持态度所强调的那样。 此外,印度法院在仲裁中采取“最小干预”的立场,主张第三方融资应由相关方自行管理,同时接受适当监管。

拒绝第三方融资的机会将被视为对司法的否定及对基本权利的侵犯。 结论 尽管目前在印度第三方融资的应用相对较小,但它在国际仲裁过程中正日益成为一个不可或缺的组成部分。随着对仲裁需求的增长,与之相关的费用也在上升。因此,印度需要尽快批准第三方融资,制定清晰的法规。小型企业将特别受益于这些政策,因为它们通常没有资源专门用于法律费用。此外,仲裁在跨境争议中愈发受到青睐,成为解决国际争议的首选手段。

得益于印度法院在公共政策和可分性理论方面的积极裁决,印度已经具备了一套完善的法律概念,可以为防范不当财务安排提供保障。 综上所述,印度必须主动采取措施,推动第三方融资立法,以提升其在国际仲裁中的声誉,并促进第三方融资领域的透明公正发展。在一个日益复杂的国际商业环境中,合理的第三方融资制度将助力各方有效利用仲裁这一争议解决工具。