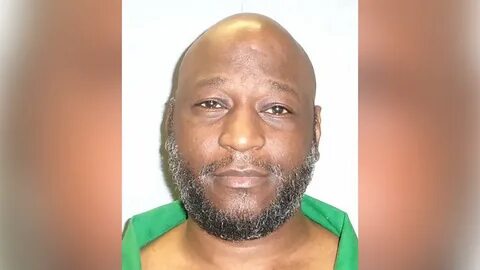

在美国的监狱系统中,不乏令人心痛的故事,其中一名杀害俄克拉荷马女孩的囚犯最近公开表示,如果执行死刑能够改变他所犯下的罪行,他愿意毫不犹豫地走上绞刑架。这一令人震惊的宣言不仅让人们对他所犯下的罪行产生了强烈的情感反应,也引发了对死刑、悔恨与救赎问题的深入讨论。 在深入了解这名囚犯的背景前,我们首先要回顾这起悲惨事件的经过。俄克拉荷马的这名少女在一次不幸的遭遇中丧生,她的生命虽然短暂,却在无数人的心中留下了不可磨灭的烙印。这名囚犯的犯行不仅对女孩的家庭造成了巨大的创伤,也让整个社区为之震惊。 近些年来,围绕死刑的争论愈发激烈。

一方面,许多人认为死刑是对极端犯罪行为的必要惩罚,可以为受害者及其家属带来某种程度的安慰。另一方面,反对死刑的人则认为,剥夺一个人生命的权利是极不人道的,甚至可能造成不可逆转的错误。无论立场如何,这起案件再次提醒我们,法律与道德之间的界限并不总是清晰可见。 这名囚犯在监牢中的自白引发了广泛的关注,他不仅表达了对自己行为的深深懊悔,还明确表示希望承担应有的责任。他的悔恨在一定程度上反映出人性在极端情况下的脆弱与无助。面对无可挽回的后果,他开始反思自己的选择,试图理解当时的冲动是如何导致如此悲惨的结果。

在谈到悔恨时,这名囚犯提到他无法想象受害女孩及其家庭所承受的痛苦。他明白,自己的一时冲动已经对无数生命造成了影响,而这种影响将伴随他余生。他承认,尽管在监狱中经历了许多反思和自我剖析,但依然无法弥补曾经造成的伤害。这一番话让我们不得不思考:悔恨真的能够带来救赎吗? 社会的宽恕与重建是一个复杂而充满挑战的过程。对于受害者的家庭而言,失去亲人的痛苦无法用金钱或任何形式的补偿来弥补。然而,宽恕与释然对于受害者来说可能也是一种解脱,这在某种层面上似乎能为悲痛的心灵带来一点安慰。

许多心理学家建议,面对巨大的痛苦时,个人的心理恢复往往依赖于情感的宣泄与内心的和解。 而对于囚犯本人,在为自己的罪行付出代价的同时,如何实现自我救赎同样是一个值得深思的问题。在监狱中,他是否能够通过学习、反思和悔改来找到重生的希望?人类的生命是有限的,但每个人都有机会在有限的时间中追求意义与价值。 在社会层面,我们应当如何看待这种悔恨呢?对于犯罪的惩罚,除了法律的制裁,是否还有其他可能的恢复性措施,能够让人们在面对自己的过失时重新找到生活的希望?社会应当为犯错的人提供改正的机会,而不仅仅是惩罚。解决这一问题需要每个人的共同努力,需要对法律、道德与宽恕的深入探讨。 这名囚犯的故事就是这样一个引发深思的话题。

在这个复杂的社会中,如何平衡正义与宽恕、惩罚与救赎,是我们每个人都需要正视的问题。或许,真正的勇气来自于面对自己的错误,并愿意为之而改变。无论是受害者的家属,还是这个犯下错误的人,都值得我们给予深切的关注和理解。只有在理解中,我们才能更好地反思自己的行为,寻求未来的光明之路。