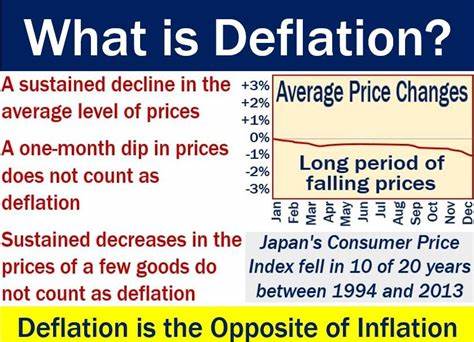

在近年来,数字货币的迅猛发展引发了全球各界的广泛关注。尤其是在经济动荡和通货膨胀压力加大的背景下,许多人将目光投向了加密货币,寄希望于其独特的经济属性,尤其是其可能呈现的通缩特征。那么,当前的加密货币市场是否仍然具备通缩性?这一问题引起了投资者、经济学家以及市场分析师的探讨。 首先,我们需要理解何谓通缩性。通缩性是指在一定时间内,货币的购买力增强,整体价格水平下降。对于加密货币而言,其通缩特性通常与发行模型、市场供需关系及技术创新密切相关。

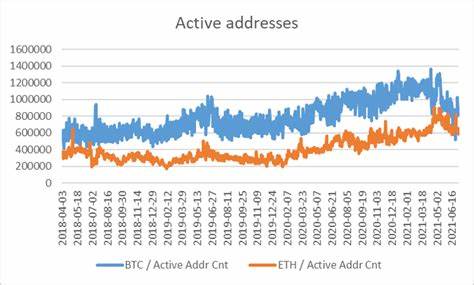

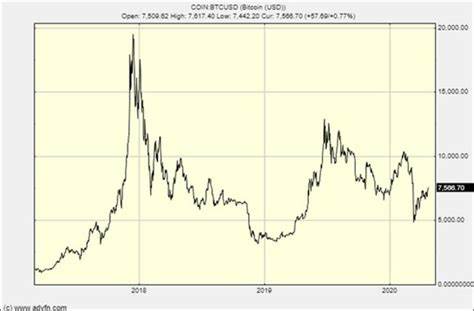

以比特币为例,它的总发行量被限制在2100万个单位,这种供给的稀缺性常常被视为其通缩特征的根本原因。相比之下,传统法币在中央银行的控制下,供给量可以随意调整,从而引发货币贬值的风险。 然而,根据VanEck最近的研究报告,随着市场的不断演变,加密货币是否仍然保持通缩性的问题变得愈加复杂。在多个因素的影响下,不同的加密资产表现出了截然不同的价格走势和市场行为。例如,以太坊作为另一主流加密货币,其通缩特性并不像比特币那样显著。尽管以太坊也有一定的供应限制,但网络的升级和技术迭代使得其货币政策变得更加灵活。

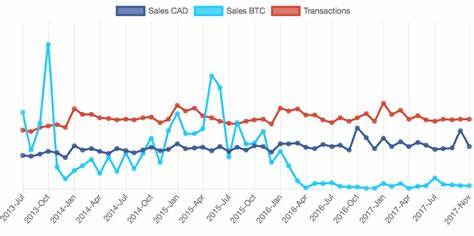

VanEck指出,加密市场的通缩性还受到以下几个关键因素的影响。 一、供需关系的变化 如同传统经济学原理所述,供需关系直接影响价格。当需求增加而供应相对紧张时,价格自然上升。近年来,随着越来越多的投资者、机构以及国家开始认可和采用加密货币,市场的需求急剧上升。然而,新技术的涌现及多个项目的推出增加了市场上的加密货币种类,从而可能导致供给的累计增加。这种情况下,通胀的风险显著增加。

二、政府政策与监管 全球各国在加密货币的监管政策上存在巨大差异。从美国的全面监管到中国的严格禁止,加密货币的未来发展面临诸多不确定因素。一方面,严厉的监管可能限制市场参与者,导致需求减少,从而对价格产生下行压力;另一方面,合理的监管则能够促进市场的稳定和健康发展,这对加密货币的通缩性也有潜在的正面影响。 三、市场心理与投机行为 加密货币市场本质上是一个高度投机的市场。投资者情绪波动和市场心理因素直接影响市场价格。当市场情绪高涨时,投资者倾向于追逐涨势,导致价格飙升;反之,当市场出现恐慌时,价格又会迅速下跌。

这种不确定性使得加密货币的通缩性变得难以预测。 四、技术发展与创新 技术的进步是影响加密货币通缩性的重要因素。新的区块链技术、不同共识机制的采用以及更高效的交易方式都在不断地改变加密货币的供求格局。比如,以太坊引入的以太坊 2.0 升级,不仅提高了交易效率,更使其交易费用与网络负载之间的关系发生了变化,进而影响了其通缩属性。 综合以上几点,VanEck认为想要判定加密货币是否仍然具备通缩性并非易事。一方面,某些主流加密资产如比特币,通过严格的供给控制和市场接受度,依然表现出一定的通缩性;另一方面,其他更为灵活的加密货币可能因市场供需的变化和技术环境的不断演进而面临潜在的通胀压力。

在未来的经济格局中,加密货币是否能够在通缩和通胀之间寻找到平衡,将取决于市场参与者的信心、政府的监管政策、技术的不断创新以及全球经济环境的变化。 对此,投资者应保持高度关注,不仅要观察市场价格的波动,更要深入理解背后的经济逻辑和市场动态。不断变化的加密货币市场将继续挑战传统经济理论的适用性,而灵活应对市场变化的能力才是投资者在其中立于不败之地的关键。 总之,在当今这个快速变化的数字货币时代,关于“加密货币是否仍具备通缩性”的讨论,远未结束。这不仅涉及经济学的深刻思考,更关乎每位投资者的财富未来。随着技术进步和市场发展的不断推进,或许我们会在不久的将来找到更加清晰的答案。

。