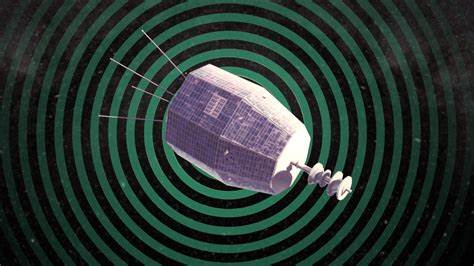

在浩瀚无垠的宇宙中,神秘的射电波信号从未停止过向地球传来,它们或来自遥远的星系,或由未解的宇宙现象引起,激发了天文学家持续探索的欲望。2024年,澳大利亚科学家通过位于西澳大利亚的方阵望远镜系统ASKAP(Australian Square Kilometer Array Pathfinder)捕获到一段极其短暂且强烈的射电爆发,仅持续了30纳秒,其亮度甚至超过天空中其他所有信号。最初,研究人员将其归类为快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB),这是一类被认为起源于遥远星系中高密度天体如中子星的强烈射电闪光。然而,经进一步深入分析后,科学家们发现信号其实来源于我们自己的银河系内,更令人震惊的是,这一信号的发射者是一颗已经退役超过半个世纪的NASA通信卫星——Relay 2。Relay 2卫星于1964年发射,其设计和服务都带有强烈的实验意味,虽然其使命性短暂,但在航天历史上占据了独特地位。该卫星与其姊妹机Relay 1一起,首次将美国总统选举结果成功传递给欧洲,向世界展示了太空通信的潜力。

尽管在1967年之后,Relay 2便停止了所有通信功能,但此次异常信号的检测让它重新成为科学家们关注的焦点。针对这次射电爆发的来源,研究团队提出了两种可能原因。第一种假说认为,“电静电放电”是信号产生的幕后黑手。卫星在轨道上穿越等离子体环境时,会积累电荷。这些电荷一旦积累到一定程度,便会产生电火花,瞬间释放出大量能量,从而产生射电波。现代航天器为了防止这一现象对电子设备造成损坏,都特别采用抗静电材料,但在上世纪60年代,相关技术尚未成熟,这使得Relay 2更易受到这种电气现象的影响。

第二种可能性是微陨石撞击。高速飞行的微小陨石击中卫星,瞬间释放出等离子体云及射电波,造成短暂脉冲信号。不过,天文学家们更倾向于电静电放电的解释,理由在于这类微陨石撞击极为罕见,且之前Arecibo天文台曾经记录过GPS卫星的电静电放电事件,这增加了电静电放电导致射电爆发的可信度。英国布里斯托大学的空间科学家Karen Aplin指出,从观测信号特征上,很难直接区分这两种机制,因为它们释放的射电波形态十分相似。无论哪一种现象,科学家们都认为此次发现证明了利用射电望远镜检测卫星电气行为的潜力。在当今太空碎片和小型卫星大规模增长的背景下,监测这些电静电放电不仅有助于保护航天资产免受损害,也为空间环境的风险评估提供了新工具。

此次事件促使科学界重新审视已弃用航天器在轨道上的“遗留影响”。传统观点认为停运卫星仅是太空垃圾,但事实证明这些卫星仍能通过不同方式与地球发生“信号交流”,哪怕是在退役多年之后。这种现象的发现,为现代天文学带来了巨大的启示,也对未来射电天文观测提出新的挑战:如何有效甄别来自人造物体的信号干扰,同时准确捕捉真正的宇宙源射电活动。亚太地区的ASKAP望远镜作为全球领先的射电测试设施之一,这次事件进一步彰显了其在射电信号监测和天文探索中的重要性。研究团队希望未来能系统地监测更多类似的电静电现象,借助先进的模型预测其发生频率及可能带来的影响。这不仅能帮助科学家更好地理解航天器与空间环境的复杂互动,也能为航天器的设计和安全策略提供实践参考。

美国斯威恩恩科技大学的天体物理学家亚当·德勒(Adam Deller)表示,未来如果能标准化地捕捉和分析这些放电信号,将极大提高我们预测和预防航天器电子故障的能力。更广义地说,电静电放电事件的深入研究有望成为航天器维护和空间碎片管理的关键环节。与此同时,这一发现也提醒公众和航天业界关注空间环境日益复杂化带来的潜在隐患。尽管卫星本身不再活跃,但它们在轨迹和物理状态的任何变化,都可能产生不可预见的空间通信噪声,影响科学观测和未来航天任务。随着更多小型低成本卫星的不断发射,如何制定有效的空间电磁环境监控方案,将是未来国际航天合作的重要课题。值得注意的是,Relay 2的射电爆发虽极短暂,但其强度之高足以引起地球望远镜的高度关注。

过去,类似的快速射电暴多来自宇宙遥远角落,代表着极端天体物理学现象。此次事件则是首次确认,地球近轨道的人工物体也能产生类似强信号。这一突破性认知对射电天文学信号源归属鉴定意义重大,有助于区分宇宙现象与人造信号,提升科学数据的准确性。未来研究还将延伸至监控老旧卫星群的电磁行为,这不仅能优化轨道资源利用,更能为可能发生的突发事故提供预警。科研人员积极呼吁国际合作,共享监测技术和数据资源,共同深化对电静电放电机理的理解,从而有效保障空间基础设施安全。在这条科研征途中,科学家们运用了先进的望远镜检测技术和数据分析模型,灵活结合空间物理和电子工程知识,使得原本看似尘封的历史卫星焕发新生。

这样的跨学科融合无疑为现代航天探索打开了新视角,也照亮了未来人类探索宇宙的道路。综上所述,澳大利亚科学家捕获的这次神秘射电爆发事件,虽然源自一颗由NASA早期的实验卫星,却在全球天文学界掀起了波澜,它不仅揭示了空间环境中复杂的电静电现象,也推动了卫星监测技术的创新。随着天文观测设备的日渐精密,对这类“非传统”射电信号的研究将加深我们对地球轨道环境和宇宙深空的双重理解,助力人类更智慧地迈向星辰大海。