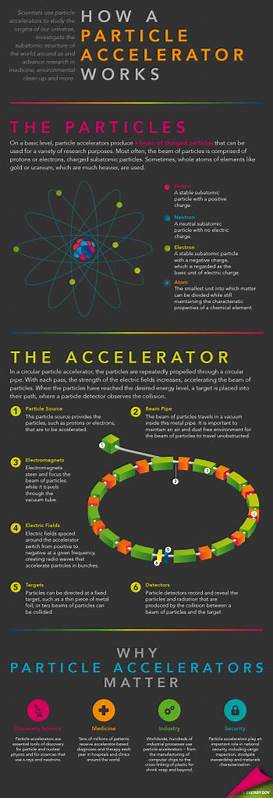

粒子加速器作为现代物理研究的重要工具,在探究物质的基本结构和宇宙的起源过程中扮演着不可或缺的角色。尽管科学技术日新月异,但全球仍有一些老旧的粒子加速器持续投入使用,其中一台服役长达50年的加速器因其每隔28天便频繁发生故障而引发广泛关注。本文将深入分析这台加速器为何会出现如此规律的故障现象,探讨其背后的技术原因、设备老化问题以及管理维护挑战,揭示科学研究设施长期运行中的难题与应对策略。 这台加速器的设计初衷是为物理学家提供稳定且高能量的粒子束,以开启基础粒子和核物理领域的实验。然而,随着时间的推移,设备的各个部件逐渐出现老化,尤其是关键电子元件和高精度磁铁。50年间,技术标准和制造工艺经历了多轮重大升级,然而部分早期设计依旧保留着,导致系统在兼容性和稳定性上出现隐患。

尤其是由于长时间的频繁使用,设备的结构疲劳逐步累积,某些关键部件在经过数十亿次粒子加速及调控后精度下降,成为故障的主要诱因。 导致该加速器每隔28天自动或被迫停机检查维修的原因之一,是其内部冷却系统和控制系统的周期性过载。粒子加速过程中,高能粒子会产生大量热量,必须依靠复杂的冷却机制快速散热以确保机器正常运行。然而,由于设备长期运行带来的磨损和制冷剂效率降低,冷却系统在特定时间节点达到承载极限,触发安全机制自动停机。此现象表现为28天这个近似的周期,也与维护人员对设备生命周期预估的维护计划配合,旨在避免更严重的设备损坏发生。 此外,自建造以来,加速器内部的控制电子设备尽管经过多次局部更换和升级,但核心逻辑仍然依赖于当年的硬件架构。

随着运行年限的增加,这些老旧控制单元逐渐暴露出处理延迟、数据传输错误以及信号干扰等问题,导致系统偶尔误判运行状态或发出错误指令。系统设计中存在的软件和固件兼容性问题也未能完全消除,使得复合型故障在类似28天的周期内更易集中爆发,形成一个相对固定的维护周期。 环境因素同样对设备运行产生不可忽视的影响。建造时的防护措施虽然严格,但随着周边环境的变化,包括温度波动、湿度变化以及辐射积累等,都对设备稳定性构成挑战。尤其是在相关设施的维持经费有限的背景下,环境监测和预防措施难以做到全面覆盖,这也间接促使周期性故障频繁发生。工作人员在排查故障时发现,每到冷季或高湿环境,设备故障概率明显提升,必须通过停机维护进行深度修复。

这台加速器虽然面临各种技术和维护上的难题,但科学家们仍然对其投入巨大情感和专业关注。它不仅作为历史性的科研设备保存着宝贵的实验数据和科研传统,也成为基础物理研究教育中不可替代的实物资源。尽管频繁停机带来进度拖延和经费压力,但其独特的科研价值使得升级换代一度面临复杂的资金和技术考量。 针对这一长期存在的故障问题,管理团队采取了多项措施,力求延长设备使用寿命并提升运行稳健性。首先是强化日常监测,通过传感器网络实时掌握加速器各部件的状态,提前预测潜在故障位置。其次加快关键部件的更换和现代化改造,尤其是电子控制单元,逐步采用更先进的数字信号处理技术来替代过时的模拟电路,显著提升了系统响应速度和误判率。

此外,维护周期也灵活调整,结合实际运行状况设置动态维护方案,不局限于固定的28天周期,从而提高维护效率和减少不必要的停机时间。 未来,随着新一代粒子加速器技术的涌现,这类老旧装置的角色势必会发生变化。更高能、更智能的加速器设备正在取代传统型号,实现更安全、精准且低能耗的运行目标。许多研究机构正计划建设新型大规模加速器项目,期望利用先进的超导磁体、激光加速技术和人工智能监控系统彻底革新该领域的实验手段。然而,在过渡阶段,现有的老旧加速器仍将在某些研究任务、教育培训和技术验证中发挥重要作用,其维护和改造的经验也为未来设施建设积累了宝贵教训。 综合来看,这台服役50年的粒子加速器每隔28天发生故障的现象,既是其长期运行中设备老化和技术局限性的体现,也是科学管理、维护策略和环境因素综合作用的结果。

面对这样的挑战,科学界需要在保障科研连续性与推动创新换代之间寻求平衡。只有不断更新设备技术和优化维护体系,才能实现粒子加速器的长期稳定运行,为基础科学探索持续提供坚实支持。未来,这些经验和教训将指导全球科研机构更好地设计和经营粒子加速器设施,推动人类对宇宙奥秘的不断深入理解和发现。