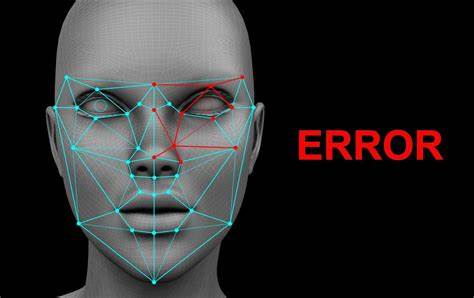

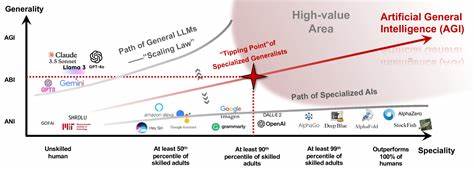

随着人工智能和图像识别技术的不断发展,面部识别系统在零售、防盗和安全领域的应用日趋普及。然而,技术的进步并非没有代价,面部识别技术的误判问题逐渐浮出水面,影响到了许多无辜消费者的日常生活。近期,英国曼彻斯特一名叫丹妮尔·霍兰的女子因面部识别系统的错误匹配,被两家连锁超市误认为是小偷,经历了一场漫长而痛苦的维权过程,这起事件引发了公众和专家对面部识别技术准确性和合法合规性的广泛关注。丹妮尔·霍兰事件凸显了技术在实际应用中的局限,也暴露了面部识别系统中潜在的数据管理与伦理问题。丹妮尔在2025年5月至6月期间,两次在Home Bargains连锁超市购物时被工作人员无故拦截并要求离开商店,但商家起初并未给出明确理由。经过不懈努力,她才得知自己被误列入了由Facewatch公司维护的面部识别“监视名单”,被错误地认定为曾盗窃价值约10英镑的卫生纸的嫌疑人。

更令人担忧的是,面部识别系统将她的照片同步发送给了多家本地商店,导致她在不同地点连续受到质疑和驱赶。本人通过核对银行流水确认商品已支付无误,但初期面对此事的无助与焦虑让她精神受到严重影响。警方和相关零售企业的处理态度也引发外界质疑。当地零售安全公司Facewatch虽承认出错并表示相关门店已暂停使用其系统,同时承诺进行员工培训,但Home Bargains对此事件并未作出公开回应。民权组织“大哥监视”呼吁全面禁止零售领域面部识别技术的使用,强调技术误判带来的无辜者权利受损问题不容忽视。面部识别技术依赖海量的面部图像数据和复杂算法来识别或比对个体身份,然而多种因素可能导致误差。

例如摄像头角度、光线变化、面部表情变化,乃至数据库中已有信息的错误录入,都可能造成不准确的结果。此外,系统对种族、性别等因素的偏见也存在报道,引起社会不公平的担忧。在这起事件中,算法将一名普通消费者错误地标注为潜在罪犯,直接导致了她被视为“不受欢迎人物”,甚至被公众误解,从而造成心理压力和名誉损害。这种“算法判定”的“有罪推定”状态,突破了传统法律中无罪推定的根本原则,值得警惕。面部识别技术的广泛应用不仅涉及技术问题,更牵涉到数据隐私和法律合规层面。在英国,虽然商业面部识别尚属合法,但其必须遵守严格的《数据保护法》和相关法规,确保个人生物识别数据被公平、合法和透明地处理。

在此基础上,企业负有保障用户权益、避免误伤的责任。为防止类似事件再次发生,零售商需要采取多项措施:包括完善身份验证流程、加强员工培训、设立申诉和纠错机制,同时迫切需要监管部门明确标准和指导原则,推动技术的安全可控发展。技术本身并非万能,它服务于人类社会,不能忽视被影响者的感受和权利。作为消费者,在享受智能技术带来便利的同时,也应提高自我保护意识,了解自身权利,面对不公正待遇时积极寻求法律和社会的支持。同时公众应保持对人工智能技术的理性认知,倡导平衡发展,兼顾便利与隐私保护。丹妮尔·霍兰被误控偷窃事件是面部识别技术应用过程中的典型警示,提醒社会各界正视算法误判带来的社会伦理和法律难题。

技术创新应以人为本,强化风险防控与监管,保障每个人的尊严和自由,才能真正实现安全、智能的社会治理。未来,随着技术不断成熟和监管逐步完善,面部识别系统有望成为公共安全和商业运营中的有力助手,但前提是建立在尊重个人权益和法律基础之上。唯有如此,技术才能更好地服务社会,助力构建更加公平、透明和信任的数字时代。