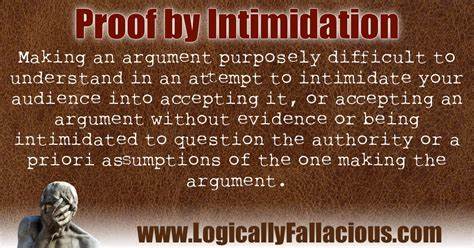

在科学和数学领域,理性和严谨的论证常被视为探索真理的基石。然而,有一种非正式的说服手法却悄然存在于众多学术交流中,那就是所谓的“威严论证”。威严论证(Proof by Intimidation)并非真正的逻辑证明,而是一种通过晦涩用语、权威姿态或主观断言,试图让受众不加质疑地接受某一结论的方式。它常表现为作者声称某个结论显而易见、无需展示细节,或直接以权威身份压制异议。理解这种现象的本质和影响有助于促进更健康的学术对话和知识传播。 威严论证的根源可以追溯到学术传统中对权威的尊重。

许多著名数学家和科学家在讲授复杂内容时,常用“显然”、“不言自明”等词汇,暗示推论无需详细解释,这既源于自身对问题的深刻理解,也是一种疏于详解的简便手段。尤其在高等数学与理论物理等专业领域,复杂且抽象的内容往往难以在短时间内完整证明,讲者便倾向于用简短甚至模糊的语句带过,这便形成了所谓的“威严论证”。 作为一种幽默性称谓,“威严论证”被数学界广泛认可。它不仅暗示某种论述的不充分,更表达了作者利用权威地位和专业术语造成的压力,让听众难以反驳、不便追问。许多数学家和科学家在研讨和教学过程中对这一现象深有体会,也常用此语带有自嘲地描述自己的讲解风格。 从历史角度看,威严论证一词据说由著名数学家马克·卡茨(Mark Kac)于20世纪提出,用以形容威廉·费勒(William Feller)在讲座中通过提高声音、流露强烈态度来压制怀疑的做法。

费勒常令听众感受到仿佛接触到某种难以捉摸的秘密,课下这些“秘密”却往往难以复现。这样的教学风格既令人敬畏又引发争议,正是威严论证现象的典型体现。 在数学文本和科学论文中,威严论证也常通过特定词句出现。诸如“这一点显而易见”、“证明留作读者习题”、“这一结论不需证实”等表达,虽然表面上强调简洁和权威,但往往让实际的逻辑推导缺位。阅读此类内容的学生和同行若缺乏足够背景,容易陷入困惑或盲目接受,从而削弱了探索精神和批判思维。 威严论证的影响并不仅限于学术界。

通俗科学和媒体报道中,某些言辞犹如“权威声明”,借由夸大专业术语和专家身份,抑或借助信息的模糊性,令公众难以辨别真假。例如,某些伪科学观点和垃圾科学往往以流畅的语言和振振有词的态度迷惑受众,而背后缺乏扎实证据支撑,即使面临质疑,也运用威严论证来回避交锋。 这类做法的危害显而易见。它不仅阻碍科学知识的透明传播,也可能误导政策制定和公共认知,造成资源浪费或健康风险。因此,科学界呼吁保持谦逊与开放,推动细致的证据展示与多方验证,增强科学传播的可信度和包容性。 尽管如此,威严论证并非总是错误的或欺骗性手段。

有时,经验丰富的专家在面对复杂且深入的领域时,若过度展开证明会导致冗长无谓,反而影响重点呈现。在此情境下,合理地信赖权威或接受某些“显而易见”的结论是实践中常见且有效的策略。关键在于保持质疑精神,并在可能时寻求补充的详细说明。 现代教学与科研环境提倡“开放获取”和“透明科学”,减少威严论证的滥用。学者们愈发强调清晰的推导过程、可复现的实验设计和公开数据支持,鼓励同行评审和跨学科交流。这些举措有助于打破信息壁垒,降低因权威主义或专业门槛带来的理解鸿沟,促进知识共享。

新兴的网络平台和教育资源也为公众提供了更多学习机会,有助于培养批判性思维和科学素养。随时鼓励读者提出问题、求证和交流,在一定程度上减少了威严论证带来的阻碍和误解。在学术讨论中,透明与尊重成为共识,远离以威严压制质疑。 对于学习者而言,遇到“显然”或“不证自明”等说法时应保持警觉,主动查找补充材料或请教专家,切勿盲目接受。培养良好的逻辑思维和求知态度,是抵御威严论证陷阱的有效方法。在教授与讲师角色中,重视讲解的清晰度和耐心,对不同水平的听众做出适当调整,是提升教学质量的关键。

总结来看,威严论证作为一种学术交流现象反映了人类对复杂知识挑战的应对方式,既有其历史和现实的合理成分,也带来认知偏差和争议。通过加强科学传播的透明度,鼓励质疑与讨论,以及推进大众科学教育,可以有效缓解其负面影响,推动学术环境更加开放和可信。从而在尊重权威的基础上,激发更多创新和求真精神,实现科学与社会的良性互动。