在现代科研领域,写作不仅仅是将实验结果汇报和整理的过程,更是一种深度思考的载体和工具。人们常说“写作即思考”,这并非一句简单的哲学口号,而是有着坚实科学依据的认知过程。科学写作帮助研究者以结构化、有条理的方式梳理思绪,将散乱纷繁的研究细节和数据转化为清晰连贯的学术故事,从而明确核心论点和研究贡献。尤其是在信息量爆炸的今天,科学家们更需要通过写作理顺复杂逻辑、发现潜在关联,促进知识的沉淀和创新。值得一提的是,科学研究表明,亲手书写文字可以激发大脑多区域的联结,促进学习和记忆功能的提升。相比简单的打字输入,手写文字更能激发脑神经网络活动,这为科学写作的重要性提供了神经科学层面的支持。

尽管如此,近年来大型语言模型(Large Language Models,简称LLMs)的兴起正引发一场科学写作方式的变革。这些先进AI模型能够通过输入提示,在极短时间内生成大量文本,甚至可以完成科技论文的初稿撰写和同行评审报告的辅助工作。这一技术进步极大提升了文字处理的效率,也引发了关于写作归属和责任的深刻讨论。诸如人机混合创作的界限在哪里?AI生成内容的准确性如何保障?这些问题成为当前科学出版界关注的焦点。首先,LLMs作为工具虽具有令人惊叹的文本生成能力,却缺乏对内容的责任和真实理解。换言之,AI生成的内容并不代表研究者的思想,其输出可能出现“幻觉”现象,即生成错误信息或虚假引用,给科学交流带来潜在风险。

因此,完全依赖AI撰写论文存在诸多隐患。其次,从时间和效率角度来看,AI写作并非总能节省时间。研究者需要投入额外精力进行细致核查和改写,保证科学内容的严谨性和逻辑性。与直接从零开始撰写相比,反而可能因理解和校订困难而延长整个写作周期。诚然,AI仍有其不可忽视的优点。它可以为非母语科研人员提升语言表达规范性,优化语法和句式,协助整理和总结大量文献资料,甚至通过生成文本雏形帮助克服写作障碍。

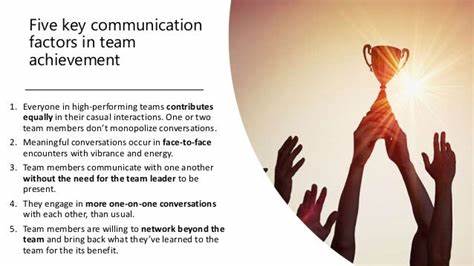

更重要的是,AI能够提供多角度的解释和各领域间的联系,激发科研灵感和创新思维。换句话说,人工智能更适合成为辅助工具,而非独立作者。科学写作的根本价值在于促进研究者深思熟虑、系统表达和创造性思考,这些能力远非当前AI所能取代。以写作为思考的过程,实际是对科学家认知架构的训练和锤炼。借助文字,科研人员将纷繁实验按时间和逻辑顺序排列,逐步深化研究主题,发现先前未考虑的点滴细节,这样才能形成高质量的学术成果。放眼未来,人机协同的写作模式将成为主流。

科研工作者应当积极适应和利用LLMs提供的优势,同时坚守科学道德和原创精神。透明披露AI辅助的写作过程,严控引用和数据的准确性,以及保持对整体论文内容的全面掌控,确保科学传播的可信度和创新活力。归根到底,写作作为思考的一种外化形式,是科学研究不可替代的一环。在人工智能浪潮中,我们既不能否定AI带来的辅助价值,也不可忽视人类独有的思维深度和创造潜能。保护并强化人类原创写作能力,不仅是维护学术诚信的需要,更是推动科研进步的根本保证。因为,真正的科学思考始于笔尖,也深植于每位研究者的心智。

。