类型系统作为现代软件开发中的重要工具,长期以来被推崇为保证程序正确性和稳定性的利器。尤其是静态类型系统,因能在编译阶段捕获潜在错误,受到了众多开发者和技术领导者的青睐。从Java、C#这类主流语言,到追求最强类型保证的Haskell、Idris,其背后的理念都是通过静态类型来表达领域模型,进而减少测试和运行时错误。然而,随着软件业务需求日益复杂,类型系统展现出的局限性也逐渐显现,尤其是在函数式编程领域也不例外。本文将深入探讨类型系统的这一“重大失误”及其在函数式编程中的体现,并揭示为何静态类型在过度追求“使非法状态不可表示”的道路上,反而陷入了与面向对象一样的设计困境。首先,我们需要区分技术模型与业务领域模型之间的差异。

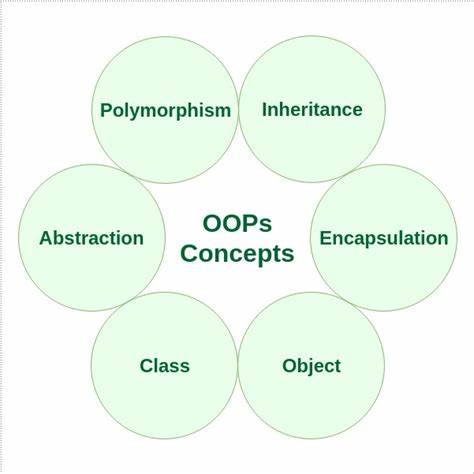

技术模型关注数据如何被处理、存储及转换,往往追求简洁而稳定的结构;而业务领域模型则反映了现实世界中复杂多变的业务规则、异常情况和上下文依赖。很多程序员希望利用类型系统直接将业务领域中的各类状态精确捕捉,用像代数数据类型(ADT)这样的结构严谨地表示“合法”与“不合法”的状态,借此防止非法数据流入业务逻辑层。在理论上,这种做法令人向往,因为它在编译阶段就剔除诸多潜在错误,极大提升代码质量和可维护性。举例来说,在某些简单场景中,可以用如下代数数据类型来描述支付状态:Pending、Validated、Failed、Completed等。然而,现实业务中的状态远比这些精确分类复杂。以电商订单为例,一个订单的状态不仅涉及支付是否完成,还包含客户类型、商品类型、促销活动、合规审查、供应链状况等多重维度。

极具破坏性的,是业务规则常在实践中演变。原本设计良好的类型层级一旦遇到“VIP客户小额订单可修改”、“数字商品即时发货但需遵守特殊合规策略”甚至“季节性优惠影响修改权限”等变化,结构复杂度成几何级数膨胀。为了穷尽所有状态组合,开发者不得不创建庞大的嵌套类型,维护难度激增,代码变得晦涩难懂,且对新需求的适应变得异常缓慢。这种现象在Haskell等严格函数式语言中尤为明显,即使其类型系统强大,面对业务的真正复杂性时也是力不从心。这正暴露了类型系统过于刚性的“笨重”一面:它实际上是将业务领域的流动性、例外情况和不确定性预先固定成静态模型,不仅违背了业务的实际变化规律,也让程序架构走向僵化。对此,一些实践者开始转向事件溯源(Event Sourcing)和规则引擎的方式,将领域状态拆解成“事件”和“规则”两大核心元素。

事件作为不可变的事实记录业务发生的动作,规则则用函数或配置描述业务如何响应状态和事件。通过这种模式,核心数据结构简单稳定,业务变化通过新增规则或事件扩展实现,无需频繁修改类型定义。这样的设计在Haskell中表现为一个简洁的事件流和纯函数规则体系,避免了类型膨胀带来的各种痛点。与此同时,一些动态类型语言如Clojure也提供了另一种思路:不依赖严格类型,而是将领域数据建模为灵活的纯数据结构,运用强大的运行时校验与组合式的数据校验工具如Spec,实现对数据的有效验证和业务逻辑表达。Clojure的多态函数和配置驱动规则体系允许业务专家直接参与业务规则的描述,增强了规则的可理解性和可维护性。虽然牺牲了部分编译时类型保证,但获得了极高的灵活度和适应性。

两种路径的对比实际上反映了软件设计中的一条重要原则:过度依赖类型系统去表达业务领域,将业务复杂度转嫁给类型结构,往往弊大于利。相反,将类型系统专注于稳定、明确且高风险的低层问题(如数值计算、API接口契约等),同时将多变的业务逻辑置于灵活而易扩展的数据和规则层,这样的分层设计更能适应现代软件业务的快速演进。本文论述指出,我们应该重新审视静态类型的使用边界,在正确的抽象层级上发挥其最大价值。类型系统不是做业务逻辑的唯一追求,也不是解决业务复杂性的灵丹妙药。它是工具,而非目的。只有恰当划分领域和技术边界,才能既利用好静态类型保证程序的安全性,又保留足够的弹性应对业务的不断变化。

换言之,不论是面向对象还是函数式编程,都不能避免“过早固定领域模型”的陷阱。类型系统的大错误正是在于将业务领域的多变流动压缩成了一纸死板的类型定义。要打破这一困局,就要在业务建模上放下对类型结构的执念,拥抱事件驱动和数据驱动设计,秉承“简单但不容易”的理念,打造松耦合且易演进的系统架构。如此,软件开发既能兼顾性能与正确性,也能响应现实业务的复杂性和多变性。总结来看,类型系统固然重要,但我们不可盲目将业务复杂性直接映射至类型层。正确的做法是利用类型保障程序安全关键部分数据和算法,同时采用灵活的运行时结构处理业务规则。

只有这样,才能避免类型膨胀带来的维护灾难,实现软件的长期可持续演进。软件开发者应认识到,技术与业务本质上是两个不同的层面,摒弃将两者绑死在同一棵树上的思维,才是解决现代企业应用复杂多变的关键所在。