在不同学科中,知识的构建方式各不相同,形成了迥异的哲学体系。数学领域凭借其严谨的逻辑和抽象能力,常常通过拆解模糊的概念并重新定义,来洞察事物的本质。比如,数字不再是简单的“用来计数的东西”,而是可以从空集与集合论的基础中推导而出。数学家们能够从无中生有,通过定义空集的基数为零,以此类推构造出数字“一”与“二”,进而延伸到实数领域和无限集的复杂概念。这种从理论出发的思考过程,是数学哲学的典型代表。而在多数应用科学中,知识的基础往往是功能性的抽象,类似于黑箱或软件中的API,专业人士只需使用这些抽象接口,而无需深究其内部细节。

电磁学中的麦克斯韦方程组即是例证,工程师无需掌握方程背后的推导,仅凭其应用便可完成高效设计。同理,网页开发者无需知道晶体管的物理属性,普通用户也不必了解Google Docs背后的JavaScript代码。模拟电子学则展现了另一种独特的知识哲学,它的核心在于通过自指抽象的方式,以理想化组件模型逐步构建复杂电路的理解框架。这种方法虽看似简单,却蕴含深厚的工程智慧。一个典型例子是理想电阻的定义。理想电阻并非具体的物理实体,它仅是一个线性方程的表达:电流与电压成比例,且比例系数为电阻值的倒数。

在这里,电阻的“物理实现”被有意忽略,令模型纯粹且易于掌握。同样,理想电容的定义基于电压、电流与时间的关系,也是一种对物理世界的抽象表示。这种抽象具有极强的通用性,甚至可以用来描述物理上完全不同的组件,如压电晶体。现实世界中的元件则远比理想模型复杂。以电容器为例,其充放电速度受到离子迁移率的限制,尤其是电解电容器的性能就明显受此影响。物理学中的建模方法会通过增加复杂的方程项来描述这些现象,但模拟电子学采取的是拆解方法:将真实电容器分解为理想电容与理想电阻的串联组合。

面对高频信号时,寄生电感的影响不可忽视,于是再引入理想电感作为串联元件加以模拟。除此之外,电容自放电现象等问题通过并联增设理想电阻得到有效表达。如此一来,一个看似简单的物理设备逐渐演化成由多个理想元件组成的复杂模型,每一步增加的都是在抽象层面上的补充,使得整体模型既忠实于物理表现又足够简洁便于计算。更复杂的器件,如晶体管,其模型则更加错综复杂。以金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)为例,其详细模型包含多个虚拟晶体管、二极管、电压和电流源等元素。这样的模型虽庞大,但极大地提升了电路模拟的准确性和实用性。

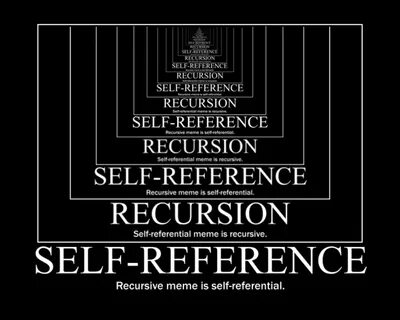

甚至网络空间中都曾诙谐地戏称,“摩尔定律意味着MOSFET内的MOSFET数量每两年翻一番”,用幽默的方式诠释了模型的自我递归和复杂度爆炸现象。模拟电路设计软件依赖这些层级丰富的自指模型来进行动态仿真,尽管这些工具的底层代码语言并不完美,也较为晦涩,却仍是目前最有效的表达方式。总体来看,模拟电子学中的自指抽象模式不仅是一种技术实现方法,更是一种独特的知识哲学。它平衡了理论的纯粹性与现实的复杂性,通过分解、组合和迭代,构建出兼具实用性和扩展性的电路模型。这与数学的从零构建抽象以及应用科学的黑箱思维形成了鲜明对比。理解这种自指抽象不仅有助于突破电路设计的认知局限,也为跨学科的知识融合提供了启示。

在现代电子技术飞速发展的背景下,掌握和应用这种抽象方法是提升创新能力和工程效率的关键。随着材料科学、纳米技术和人工智能的融入,未来的电路模型将进一步丰富和细化,而这些基于自指抽象的基础理念注定将在其中发挥不可替代的核心作用。