近年来,全球半导体产业经历了前所未有的变革和挑战,尤其是在地缘政治紧张和供应链安全问题日益受到关注的背景下。外界普遍将目光聚焦于稀土元素、镓、锗等稀缺金属及先进芯片制造设备的出口限制,却忽略了一个极其关键但“无趣”的领域——半导体生产过程中不可或缺的高纯度化学品。如四甲基氢氧化铵(TMAH)等基础化学品决定着芯片制造的质量和稳定性,而这些化学品的供应却日益被中国企业牢牢控制。这个事实揭示了中国已经在芯片战争中占据了战略主动权。半导体制造不仅仅是设备和材料的竞争,更是一场化学品供应链的较量。尽管镓、锗等元素引发了国际社会的高度关注,但从经济影响和供应链脆弱度来看,基础化学品才是影响全球芯片产能的“软肋”。

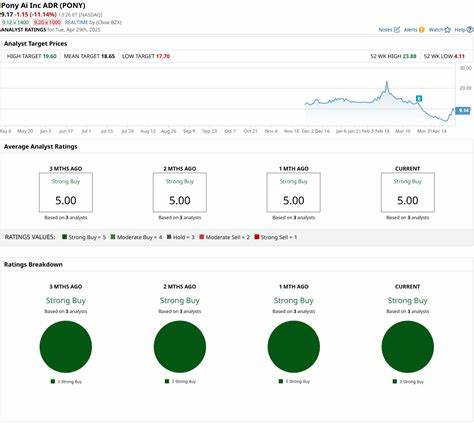

中国无声无息地通过收购和整合化学品制造企业,特别是以镇江润晶高纯化工技术有限公司为代表的企业,逐渐掌控了占据半导体制造核心工艺的关键化学品供应。目前,润晶凭借其对四甲基氢氧化铵等一系列高纯度阳离子型季铵盐化合物的垄断,使得全球仅有十数家能够满足纳米级纯度和极低金属离子污染标准的供应商中,近半数由中国企业提供。四甲基氢氧化铵被广泛应用于光刻胶蚀刻过程中,具有非替代性——缺少它,半导体晶圆无法形成精确图像,芯片制造流程将被迫中断。这种高纯度化学品在制造过程中对污染的极致要求,让替代方案几乎不存在,换供应商则涉及复杂的工艺重评,成本高昂且风险巨大。四甲基氢氧化铵的市场规模约为数亿美元,乍看之下难以与芯片数千亿美元的产业规模相提并论,但其经济杠杆效率惊人。几千美元的化学批次能够支撑数百万美元的芯片产出,供应中断可能引发数百亿美元的产能损失。

换言之,这是一种以低成本对全球半导体产业实施高效经济冲击的利器。更让人担忧的是,这些化学品不像稀土金属那样可以大规模库存储备,因为它们具有较短的有效保质期,且对贮存条件要求极为苛刻,无法建立长期的战略库存。换句话说,供应链极其脆弱,任何一次延期发货都可能使全球芯片生产线陷入瘫痪。中国通过数年的战略积累,通过包括收购日本住友化学中国业务等关键资产,构建了一个集技术、产能与客户关系于一体的供应垄断网络。这种布局不仅令中国垄断了化学品高端制造能力与复杂技术,还使其在全球主要芯片厂商供应链中占据举足轻重的地位。例如,三星、LG显示、京东方、华星光电等巨头在关键步骤中的化学品依赖度达30%至90%不等。

美国及其盟友在争论七纳米芯片技术出口限制时,事实上却被蒙在鼓里,忽视了供应链中这种“不起眼”的却极具破坏力的隐形枢纽。除了市场控制,监管环境的差异也使中国更具优势。美国化学品制造受制于漫长而严格的环境评估与审批程序,导致产能提升缓慢且成本高企;而中国则以快速的行政审批和政策支持推动扩产,实现了规模和质量的同步提升。中国政府的产业政策精准扶持和资源倾斜,为相关企业构筑了壁垒,提升了国际竞争力,而美国则在重复过去的审批“作业”,拖慢了自我创新进程。这种情况造成了一个讽刺的局面:最先进的数字技术和半导体设备背后,仰赖着从中国进口的“魔法药水”,一批听起来像魔法咒语的化学品成为全球芯片产业的“命门”。更深层次来看,这场战争反映出全球供应链“最后一公里”的战略漏洞,技术和设备可以复制或进口,但产业链中的基础材料与化学品控制权却极易造成依赖陷阱。

很多企业在追逐短期成本优势时无视了安全保障的必要投入,最终建成了难以逆转的依赖局面。未来几年,随着半导体制造工艺向3纳米、2纳米深度演进,对化学品纯度和性能的要求愈发严苛,这种“看不见的战场”将更加凸显。中国若选择“关闭水龙头”,能够以极低成本造成半导体产业链断裂,带来的经济和战略冲击将是不可估量的。与此同时,西方需要尽快正视这一现实,增加对半导体关键化学品的研发投入,扶持本土相关产业,建立多元化供应链体系,减少单一来源的脆弱风险。重构产业链独立性的努力不仅是经济问题,更是国家安全的底线。只有打破对单一供应商及市场的依赖,才能拥有真正的战略自主权。

过去几年,许多讨论都聚焦于“高大上”的科技装备和表面看似关键的稀缺金属,但现实告诉我们,化学工艺中的“无名英雄”——那些不起眼却极致精细的高纯度化学品,才是全球半导体竞争的真正核心。中国在这条产业链上的布局已经取得胜利,不是通过夸张的新闻或激烈的谈判,而是通过脚踏实地的技术积累、资本运作和产业政策,实现了长期的战略控制。时代变迁,人们对科技的认知也必须深化。未来半导体产业的稳定发展,离不开对这些基础材料的重视和掌控。否则,即使拥有最先进的芯片设计和制造设备,也无力开发和生产出符合标准的高性能芯片。最终,我们要认识到,全球芯片战争的胜负,早已不只是属于技术和创新的角力,更是围绕着默默无闻的关键材料的深度博弈。

对这些基础化学品的忽略恰恰暴露出供应链的致命弱点。中国已经用策略和耐心赢得了这场战争,而我们还有多少时间去追赶,已经成为迫切需要回答的问题。