以太坊作为全球领先的公链平台,其区块链吞吐能力和扩展性问题一直是行业关注的焦点。近期,以太坊联合创始人Vitalik Buterin与以太坊基金会研究员Toni Wahrstätter针对以太坊最大区块大小问题提出了五项创新设计方案,推动以太坊迈向更高效和可持续发展阶段。这些方案围绕着提升区块气体限制和调整 calldata(调用数据)收费机制展开,旨在为未来数据包(blobs)的引入留出更多空间,优化区块链存储和处理效率。近年来,以太坊区块的有效大小呈现出翻倍增长的趋势,主要得益于越来越多的rollups技术开始利用以太坊作为数据可用性层,同时类似比特币的Inscriptions趋势也对区块空间产生了影响。面对这种增长,网络性能的瓶颈也日益显现,传统的区块大小限制难以满足未来繁荣应用的发展需求。因此,如何在保证网络安全和同步性能的同时,合理调整区块大小及相关费用成为关键课题。

此次Buterin团队提出的第一种方案是在原本每个非零 calldata 字节消耗 16 gas 的基础上,提升至 42 gas。此举将显著提高 calldata 的使用成本,从而降低单个区块的最大大小,从约1.78兆字节压缩到0.68兆字节。通过减少调用数据的区块体积,可以腾出更多空间允许区块气体上限增加,从而增强链上交易的吞吐能力。然而,这种直接提升 calldata 成本的“简单粗暴”方法也存在一定争议。Buterin本人指出,在推动网络扩容同时,也应该防止让以 calldata 为重要依赖的应用受到打击。例如,StarkNet等依赖大量调用数据以完成链上证明的项目,可能会因为成本激增而受损。

第二种方案意在平衡这一矛盾,通过提高 calldata 成本的同时,降低部分 EVM 操作码(opcode)的执行成本。操作码是Ethereum虚拟机(EVM)中指令集的核心,通过调整它们的气体费,可以激励更合理的资源利用,有助于整体性能提升。第三个设计倡导对区块内的 calldata 实行上限管理,类似于之前提出的EIP-4488。这种限制可以有效控制单块内的数据负载,避免突发的网络压力峰值。但该方案同样可能使重度依赖 calldata 的应用遭遇瓶颈,不太适合全部生态推广。除了控制费用和限制量外,第四方案提出创建独立的 calldata 费用市场,类似即将引入的“数据包”机制。

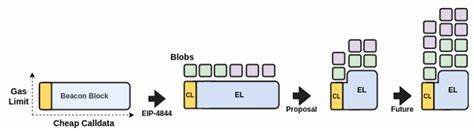

费用市场将允许 calldata 价格随需求弹性调整,缓解固定费用机制带来的刚性问题。虽然该模型有潜力提升网络弹性与扩容空间,却也增加了算法复杂度和实现难度。最后一项创新建议设计所谓的“EVM 忠诚度奖励”机制,鼓励并补偿大量调用数据的应用,降低它们的运营负担,保持生态多样性;这为生态系统的发展带来更多可能性和弹性。需要特别强调的是,即将上线的EIP-4844(俗称Dencun升级)将引入数据包(blobs)作为以太坊扩展的关键技术。数据包能够极显著提升数据处理和存储效率,为上述调整方案创造更多空间。综上所述,Buterin与以太坊基金会针对最大区块大小的设计,深刻反映了以太坊向“rollup中心化路线”转型的技术需求。

五种方案各具优势和局限,旨在寻找既能提升吞吐量,又能保护生态多样性和安全性的平衡点。随着以太坊2.0及相关协议升级逐步推进,相关改进有望在中长期内逐步落地,提升网络性能,满足未来去中心化应用的新需求。以太坊社区和开发者对这些方案表现出高度关注与积极探讨,未来也将继续通过链上实验及数据反馈优化设计,确保网络可持续发展。以太坊作为智能合约和去中心化应用的先行者,其技术调整不仅关乎自身生态,更具备行业示范意义。随着区块链技术不断走向主流,合理管理区块大小、优化气体费用结构,将成为推动区块链网络高效运行及用户体验的关键因素。展望未来,以太坊及其社区的不断创新和合作,将带领分布式账本技术迈向一个更广阔的应用时代。

。