比特币:一种技术上的通货膨胀货币,尽管其购买力在增加 在数字货币的世界里,比特币无疑是最受关注的明星。自2009年诞生以来,这种去中心化的加密货币凭借其独特的特性和潜在的投资价值吸引了全球各地的投资者。从最初的几美元一路飙升至数万美元,比特币的涨幅令人瞩目。然而,尽管很多人将比特币视为抗通胀的资产,认为其购买力在随时间逐渐上升,但从技术角度来看,比特币实际上是具有通货膨胀特征的货币。这一论断的发展和含义值得深入探讨。 首先,要了解比特币为何被视为技术上的通货膨胀货币,我们需先回顾其设计初衷。

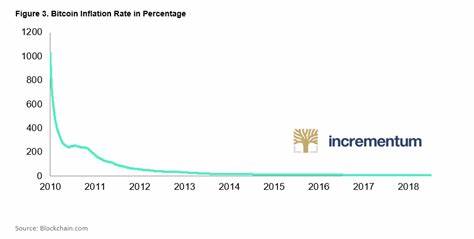

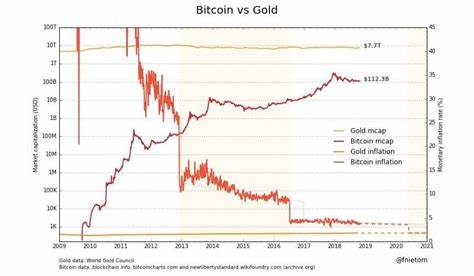

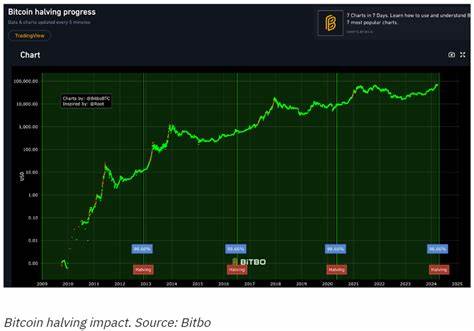

比特币的总供应量被严格限制在2100万个,这一特性使其与传统货币形成鲜明对比。传统货币如美元和欧元,中央银行可以通过货币政策无节制地印刷,导致通货膨胀。而比特币的脚本确保了渐进的发行过程,挖矿奖励每四年减半一次,逐渐减少新比特币的流入。然而,这并不意味着比特币完全没有通货膨胀的风险。 比特币被设计为一种货币,但它目前更像是一种投机资产。许多持有者将之视为保值工具,而不是日常交易的媒介。

随着越来越多的人投资比特币,市场的需求在不断上升,这推动了其购买力的增长。然而,随着更多的投资进入这一市场,比特币的购买力和价值固然在增加,但整个生态系统也在经历一种技术上的通货膨胀。 从技术上讲,比特币的价格波动性非常大,市场对于比特币未来的预期往往会导致价格剧烈波动。这种波动很大程度上是由市场的供需关系以及投资者的情绪所驱动。尽管比特币的供应量是有限的,但如果需求在短时间内激增,那么比特币的价格也可能快速上涨,导致一种“隐性通货膨胀”。投资者的投机行为可能导致比特币价值的迅速上升,进而使购买力短期内增加,但这种上涨并未必能反映其实际的使用价值。

其次,虽然比特币的发明者中本聪设定的供应量有限,但在实际操作中,市场能够通过其他方式影响比特币的流通情况。比特币的“丢失”是一个不容忽视的现象。许多早期的比特币投资者在未保存好私钥或是丢失硬盘的情况下,造成大量比特币无法再被使用。这样一来,市场流通中的比特币数量会减少,进而导致现有比特币的实际稀缺性。然而,根据比特币的创建逻辑,流通量并不是决定其价值的唯一因素。 伴随着比特币的日益普及,许多加密货币和代币的出现也给整个市场带来了更多的流动性和竞争。

在这种情况下,比特币作为市场领头羊的地位并不稳定,新兴的区块链项目有可能通过创新和更好的实用性来抢占市场份额。随着更多新项目的竞争,比特币的吸引力可能会下降,从而对其价格和购买力产生一定的压力。将比特币视为一种投资工具而非实际货币,可能使其面临更多的通货膨胀风险。 再者,全球各地的监管政策和法律环境也在不断变化,影响着比特币的市场表现。各国政府对于加密货币的监管态度不一,某些国家可能会采取禁令或限制措施,进而影响比特币的流通和使用。这样的政策变动不仅可能导致比特币的短期波动,还可能影响其长期的购买力稳定性。

最后,尽管比特币在技术上具有通货膨胀特性,但无疑,围绕其的投资生态正在逐步形成。越来越多的机构和个人开始认识到比特币的潜在价值,甚至一些知名公司开始将比特币纳入其资产负债表。这一趋势表明,比特币作为一种投资选择的认可度正在上升。 综上所述,尽管比特币的购买力在短期内看似在不断上涨,但从技术角度而言,比特币仍然表现出通货膨胀的特征。它的有限供应并未能完全掩盖由于市场波动、投资行为、政策变化等多重因素带来的潜在风险。在未来,以比特币为代表的数字货币仍将面临着诸多挑战与考验,投资者需保持警惕,理性看待这一新兴资产的未来走向。

。