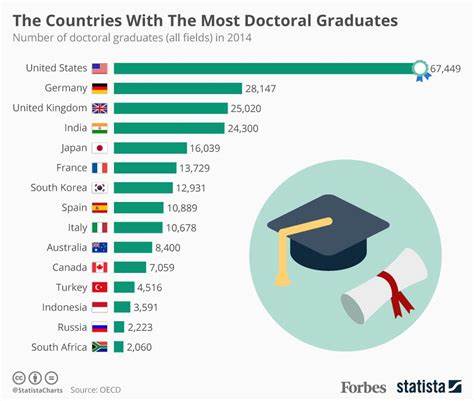

近年来,博士教育在全球范围内经历了前所未有的发展与扩张。尤其是在中国、印度等发展中国家,博士毕业生的数量呈现爆发式增长。然而,学术界的研究岗位数量却远远无法满足如此庞大的博士群体。这一现象引发了学界和社会各界的广泛关注和反思:全球到底需要多少博士?博士教育的目标和定位应如何调整?博士毕业生将何去何从?博士学位传统上被视为学术研究的最高学历,也是通往高校教职和科研职位的重要通道。然而,随着高等教育的普及和科研投资的增加,越来越多的学生选择攻读博士学位,导致博士毕业生数量迅速攀升。数据显示,在一些国家,博士毕业生数量以每年数万计,远远超过高校及研究机构能够提供的教研岗位。

这种供需失衡使得许多博士毕业生面临找不到符合期望的学术职位的困境,甚至出现“博士过剩”的现象。博士教育体系在面对这种挑战时出现了诸多问题。传统的博士培养模式主要聚焦于学术研究能力和理论基础的深化,较少关注学生在学术界之外的职业技能培养。很多博士毕业生在进入职场后发现自身技能难以满足多样化工作的需求,特别是在企业、政府和非营利组织等领域。这不仅导致个人职业发展受阻,也影响了博士教育的社会价值和贡献。为了解决这一问题,专家们呼吁博士项目必须更加多元化和灵活化。

首先,博士培养应注重跨学科和实践能力的提升,使学生具备适应不同职业路径的综合素质。其次,教育机构需加强与产业界的合作,为博士生提供实习、项目合作等实践机会,帮助其提前了解职场需求并积累经验。此外,职业指导服务的完善也至关重要,应帮助博士生探索学术外的职业选项,制定合理的职业规划。在全球层面看,博士数量与全球经济和科技发展需求紧密相关。随着科技进步和社会复杂性的增加,确实需要大量具备高端创新和研究能力的人才来推动发展。然而,博士数量的无限制增长并非最佳解决方案。

有效的人才供给应结合市场需求和社会发展趋势,强化博士教育的质量和适用性,优化人才结构。中国作为博士毕业人数增长最快的国家之一,正面临着博士人才结构调整的紧迫任务。政府和高校正积极推动博士教育改革,重视多元就业导向,提升博士生的创新创业能力。此外,印度、美国和欧洲等地区也在探索柔性培养机制,提高博士毕业生的职业适应力和竞争力。博士毕业生的就业趋势也在悄然变化。除了传统的高校和研究机构岗位,越来越多博士选择进入企业研发、技术管理、政策咨询、数据分析以及创业领域。

博士具备的深厚专业知识和独立科研能力使其在高端智力密集型产业中具有明显优势。然而,要实现博士人才价值的最大化,社会各界需要更加正视博士毕业生的多样化职业路径,促进各类岗位与博士人才的有效对接。总结来看,全球博士教育正处于关键转型期。博士毕业生远超学术岗位的现象是当前教育体系和社会需求结构失衡的表现。未来应强化博士教育的综合素质培养,注重就业市场多元化需求,推动产学研结合,真正实现博士人才的合理配置与高效利用。只有如此,博士学位才能持续保持其应有的学术价值和社会贡献,为全球科技创新和社会进步提供坚实的人才支持。

。