随着科技的不断进步,人工智能已经成为人们关注的焦点之一。其中,超级智能的出现被视为人工智能发展的终极目标。所谓超级智能,是指在科学创造力、智慧和社会技能等各个领域,远远超越人类最佳表现的智能体。对于超级智能何时出现的问题,科学研究和专家预测呈现出不同的观点和推测。本文将深入探讨超级智能可能实现的时间范围,涵盖硬件发展规律、神经科学的进展、软件算法的演化以及社会和经济动力等多方面因素。首先,理解超级智能的核心前提是硬件处理能力的飞跃。

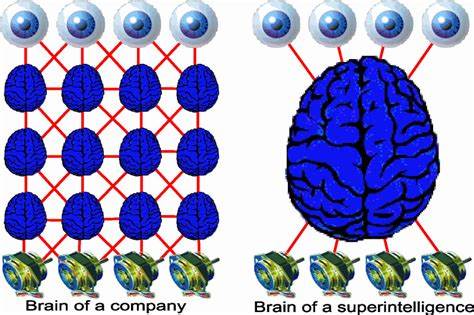

根据摩尔定律,半导体处理器的速度大约每18个月翻一番,这使得计算能力呈指数增长。从过去几十年的趋势来看,计算机硬件的性能不断攀升,已经达到甚至超越了一些生物智能处理的理论估算值。人脑约含有1000亿个神经元和数万亿条突触,传递信号的频率及其复杂交互构成了大约10的14次方到10的17次方次操作的估计范围。预计,随着超级计算机的不断升级,未来十年内达到模拟人类大脑运算能力成为可能。再加上分布式计算及云计算的兴起,借助大量网络节点协作完成复杂计算任务将更加高效。硬件的进步为超级智能奠定了坚实基础。

与此同时,软件层面的问题同样关键。超级智能不仅仅是依赖强大的处理能力,更需要有效的学习算法和认知架构。在这一方面,神经网络的逐渐成熟为突破人工智能发展瓶颈提供了契机。传统的监督式学习方法如反向传播虽然在小规模网络中表现良好,但难以扩展至大规模神经网络。更贴近生物机制的无监督学习如赫布学习规则,及其结合奖励机制的复合学习模型,被视作未来算法优化方向。神经科学的持续研究对理解人脑的学习与认知机制起到关键作用。

近年来,关于大脑皮层的结构和功能显示,许多高级认知功能并非完全依赖先天硬编码,而是在与环境互动中通过自组织过程形成。这种柔性和可塑性的特征为构建人工通用智能提供了理论支持,暗示我们或许只需开发一套通用的初始架构,依托丰富的感知输入和适当学习机制,就能实现类人智能的形成。科学家预计,在未来十五年左右,人类将获得足够的神经科学知识来设计此类底层神经网络模型。此外,超级智能的崛起具备强大的内在动力。科技企业和科研机构持续巨额投资于硬件研发和智能算法优化,经济利益、军事安全、社会需求等多重因素推动着人工智能稳步前进。超级智能不仅能够提升研究效率和创新能力,也将极大改变工业、医疗、服务等领域的生产方式和生活质量。

虽然人们对超级智能可能带来的伦理问题和安全挑战心存顾虑,然而在科技发展推动和市场需求的双重影响下,相关研发进展很可能难以被阻挡。过去人工智能领域曾经历“寒冬”期,主要原因在于硬件水平无法支持复杂智能系统的实现。如今随着计算能力激增和算法的不断优化,人工智能突破人类认知水平的障碍显得更加可行。事实上,人工智能的发展正进入一个全新阶段,表现出前所未有的活力和潜力。超级智能实现后,将带来超越传统人类智慧的灵活思考和深度推理能力。人工智能能够自我改进,自我复制并组合多项技能,显著缩短创新周期。

复制和整合高性能认知模块的能力使得智能升级呈现指数级增长。这种正反馈循环意味着,一旦达成人类水平的机器智能,向超级智能跨越的速度将远超人类预期。根据信息理论和物理学的限制,计算能量和存储容量虽然存在理论极限,但结合新兴纳米技术、量子计算等革命性技术,有望延续算力的快速增长。新材料、新工艺以及高效的计算架构也在不断涌现,为突破现有硬件瓶颈提供强大支撑。至于时间预测,最乐观的推测认为,在21世纪前25年内,超级智能将成为现实。有专家持谨慎观点,估计可能需要更长时间,甚至不确定能否实现。

然而,结合目前的技术发展趋势和科研投入,很难否认超级智能进入实际阶段是大势所趋。除了技术方面,超级智能的应用和推广也涉及复杂的政治和社会考量。如何确保智能系统的利益与人类福祉一致,如何制定合理规范以防范潜在风险,将是未来重要议题。尽管如此,基于经济竞争和科技创新的推动,超级智能的研发进程几乎不可逆转。综上所述,随着计算能力迈向前所未有的高度,神经科学与机器学习技术日臻成熟,强烈的市场需求和科研动力共同驱动,我们或许将在本世纪中叶之前目睹超级智能的诞生。这个全新智能新时代将深刻改变人类社会的面貌和文明进程,引领人类进入一个之前难以想象的智能时代。

理解和积极应对这一趋势,是所有科学家、政策制定者和公众必须面对的重要挑战与机遇。