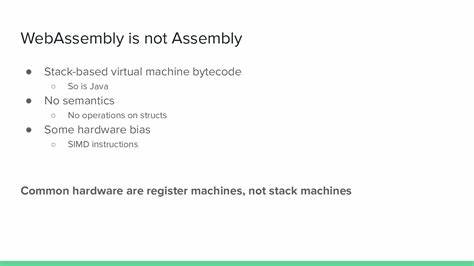

WebAssembly作为现代Web技术的重要组成部分,正逐渐渗透到插件开发、区块链智能合约以及高性能Web应用领域。然而,尽管其设计目标被表述为在一种便携的抽象结构化栈式机器上运行代码,实际情况却远比表面复杂——WebAssembly并非真正意义上的栈式机器。这一事实揭示了WebAssembly在设计理念和执行机制上的独特之处,也引发了诸多优化和编译挑战。了解该技术背后的本质区别,对于推动其未来发展和提升代码执行效率至关重要。栈式机器与寄存器机器的根本差异在于操作数的管理方式。栈式机器通过操作栈结构来执行指令,通常以后进先出方式操作数据,这使得指令集设计简单且编码紧凑。

比如一个加法操作会直接从栈顶弹出两个数相加,然后将结果压回栈顶,整个过程围绕着栈操作完成。相较之下,寄存器机器则拥有固定数量的寄存器作为存储单元,指令明确指定要读取和写入哪些寄存器。例如加法运算会明确要求读取两个寄存器的值,再把计算结果写入另一个寄存器。这种结构提供了更灵活的访问控制,但对寄存器内容的存活期管理提出了更高要求。寄存器机器中的一个关键难题是对寄存器中数据“存活期”的分析,称为活跃性分析(liveness analysis)。编译器需要知道每个寄存器的值在程序何时仍然有效,何时已经不再被使用,才能高效地重用寄存器,减少寄存器溢出及内存访问开销。

这一过程通常依赖静态单赋值形式(SSA)和复杂的数据流分析。然而,对于WebAssembly,locals的设计模式打破了这一优化流程。WebAssembly的locals是可变变量,存活于整个函数生命周期,且能够跨代码块使用,成为函数内数据传递的主要手段。由于locals支持可变性,无法直接转换为SSA形式,失去了量化数据存活期的条件。这种设计限制了编译器对locals的优化,导致了活跃性难以有效识别,编译之后的代码质量和执行效率明显受限。这一瓶颈在开发流式编译器时表现得尤为突出。

流式编译器要求即时处理代码片段,不能后台完成全局分析,因此活跃性不明带来了寄存器分配的尴尬局面。即便是空函数或未使用所有参数的函数,也因locals的固定存在而无法释放寄存器资源,导致代码臃肿与性能下降。WebAssembly的设计演进背景也帮助理解了为何会形成当前局面。最初,WebAssembly并非真正的虚拟机指令集,而是作为asm.js的简化二进制表示形式出现,当时侧重于更高效的代码传输而非执行优化。后来,为了提高执行效率,引入了寄存器模型和栈式编码的混合方案,但locals保留了原有asm.js模型中的可变局部变量概念。在缺乏流式编译器等实际使用反馈的情况下,这一设计方案被写入规范。

随着技术发展和跨平台需求增加,开发者逐渐意识到locals导致的不可优化状况。幸运的是,社区正在积极探索解决方案。包括允许代码块直接传递参数、多值返回以及通过栈传递函数参数等提案的提出,为去除locals铺平了道路。通过这些改进,函数执行完全可以依赖栈式参数传递,实现更接近纯粹栈式机器的模型。这样的设计不仅简化了规范,提高了编译器实现的易用性和维护性,更重要的是,天然实现了严格的SSA形式,从根本上消除未定义变量访问的风险,提升了代码的安全性和可靠性。未来的WebAssembly编译器将能借此发挥优化的最大潜力,尤其是流式编译场景下,将实现更优的代码生成和更高的运行效率。

同时,开发者也将享受到更简洁明了的编译模型,缩短开发周期,降低复杂性。总结来看,WebAssembly的现状既是创新的里程碑,也是一段尚未完结的技术征程。它并非传统意义上的栈机器,而是一个寄存器机器与栈编码的混合体,locals的存在挑战了经典编译优化理论,带来了实际开发和运行上的困境。通过持续的社区讨论和技术演进,WebAssembly正向更纯粹的栈式执行模型迈进,未来将在安全性、执行效率与开发体验上取得显著突破,真正成为下一代跨平台虚拟机的标杆。理解这些内在机制和设计权衡,有助于开发者更好地利用WebAssembly优势,并参与推动其成为更完善的技术生态。随着后续系列深入探讨WebAssembly控制流和其他设计缺陷,前景将更加明朗。

。