在现代世界,战争的不幸再次让无数无辜人民陷入无尽的苦难。2023年的加沙地带,成为全球关注的焦点,令人们不得安眠。无数巴勒斯坦平民在这场持续的冲突中失去生命,城市变成废墟,家庭支离破碎,儿童的哭泣和痛苦成为这个时代难以愈合的伤痕。即使远在千里之外,很多人也被这些画面深深刺痛,夜不能寐,精神难安。 这场危机既是一个地缘政治的焦点,也是人道主义灾难的缩影。加沙,这个位于地中海东岸不大的地区,聚集了大量巴勒斯坦难民。

自1948年“纳克巴”(灾难)以来,数十万巴勒斯坦人失去了家园,很多人被迫流亡至加沙及周边地区。时至今日,加沙仍然被围困,人口密度极高,资源贫乏,生活条件极其艰难。2023年的冲突更加雪上加霜,数以万计的生命被无差别轰炸夺去,医院、学校、居民楼接连被摧毁。 这场战争不仅仅是武器碰撞的结果,更是对人性的严峻考验。炮火硝烟掩盖不了那些被毁坏的家庭和破碎的梦想。父亲紧紧抱着被尘土掩埋的婴儿,母亲在废墟下寻觅亲人,孩子们在爆炸声中惊惧哭泣,触目惊心的画面让人心碎。

许多国际组织和记者纷纷报道,其中不乏对受害者的即时记录,他们用笔和镜头为被战争遗忘的人们发声。 而令人痛心的是,武装力量在行动中展现出的残酷和非人道行为,使得局势更加严峻。许多平民在街头被射杀,儿童被监禁甚至遭受酷刑,年轻男子被羞辱剥衣。这些不公的行为被部分士兵上传到社交媒体,嘲笑和庆祝战火带来的死亡和痛苦,这一切加剧了世界对冲突的愤怒和无助感。 与此同时,冲突引发的巨大人道主义危机也让无数人陷入绝望。以色列对加沙实施的封锁限制了食品、饮水和燃料的输入,导致数百万人陷入饥饿和医疗资源极度匮乏的状态。

医院超负荷运转,医护人员缺少药品和设备,严重影响了伤员和病人的治疗。公共设施遭到破坏,贫困加剧,儿童营养不良和疾病蔓延,无助的呼声回响在国际社会。 面对这场灾难,全球各地的人们心生共鸣。许多技术工作者、创业者和投资人开始反思自身与冲突的关系。一些科技界的知名人士公开表达了对这种暴行的谴责,拒绝资助可能助长战争的投资机构,呼吁行业内打开声音,打破沉默。科技行业这次成为了表态与行动的前线,强调无论何时正义都不能被利益淹没。

然而,关于这场冲突的讨论中也存在大量的误导和偏见。社交媒体和传统媒体上充斥着来自不同阵营的宣传、假消息和片面报道。部分势力通过污名化巴勒斯坦人,混淆视听,转移焦点,试图掩盖战争带来的惨烈后果。与此同时,许多基于事实的数据被轻视甚至否认,令真相难以传播。面对这种局面,保持警醒,追寻真相,支持真实的声音变得尤为重要。 令人深刻思考的是,这场冲突是历史长期积累的结果。

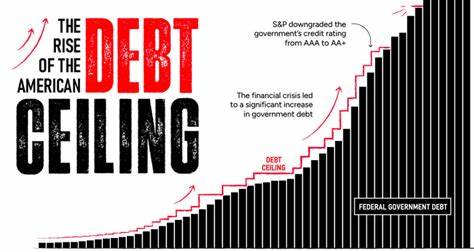

1948年的巴勒斯坦大迁徙、以色列的建国、历次战争和武装冲突,乃至近年来以色列在西岸兴建定居点、分割巴勒斯坦领土的行为,都为今日局势埋下了伏笔。国际社会多次谴责以色列的占领行为和非法定居点建设,但实质性的改变始终难以实现。加沙的封锁、居民的生活困境都昭示着一个亟待解决的民族和国家问题。 更让人担忧的是,暴力的循环只会造就更多仇恨和伤害。因过去的痛苦和镇压形成的怨恨滋生了更加激烈的抵抗情绪,形成恶性循环。许多年轻人在童年亲眼目睹亲人死伤,成长过程中被塑造成“复仇者”,他们中的一些人成为了极端组织的成员。

持续的战争和压迫把更多人成为悲剧的参与者,而非和平的缔造者。 面对生灵涂炭,我们不得不问:如何打破这场看似无尽的悲剧?和平的道路是否还存在可能?很多国际组织和政治领袖呼吁停火、进行和谈,试图为加沙人民争取喘息的机会。但真正实现公正、持久的解决方案,需要各方摒弃仇恨和偏见,树立互信,尊重领土和民族的权利。 与此同时,普通民众和社会力量也扮演重要角色。从国际抗议到社交媒体上的支持声浪,从人道主义援助到为加沙技术人员提供就业机会,全球范围内展开多层次的支援和关注。创新平台如“Tech for Palestine”等组织致力于连接被冲突影响的技术人才,推动科技行业为和平和重建贡献力量,也是未来希望的一个象征。

我们要认识到,战争不仅仅是军事行动的组合,更是对人类道德和良知的巨大考验。作为全球公民、科技界人士或者普通旁观者,每个人都面临道德抉择:是选择沉默,还是行动起来发声?是选择对暴力麻木,还是为正义奋斗? 2023年加沙的惨痛教训警示我们,忽视和漠视只会让悲剧一再重演。我们需要从历史中学习,需用同情和智慧推动真正的和平进程,确保没有一个孩子因战争而失去幸福的童年,没有一个家庭因战争而破碎。唯有这样,我们才能告别“无法入眠”的噩梦,用行动和声音守护共同的人性与希望。