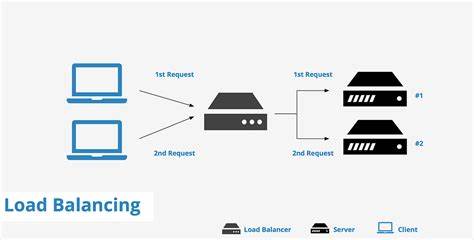

在当今互联网高速发展的时代,服务端面对的请求量呈指数级增长,大规模、高并发的系统架构逐渐成为主流。保证系统的高可用性和稳定性,如何合理分配和调度请求,成为了架构设计中的核心问题。负载均衡器(Load Balancer)作为关键组件,承担了将客户端请求均匀分发到后端多个服务器的责任,从而有效地提升系统扩展能力和容错性能。许多大型公司都在系统架构中广泛应用负载均衡技术,而理解负载均衡的工作机制以及实现原理,对开发者而言尤为重要。本文将深入讲解负载均衡器的基本概念、常见负载均衡策略,并分享一个用250行代码从零实现负载均衡器的过程,帮助大家理解如何构建属于自己的高效负载均衡系统。 首先,需要明确负载均衡的作用和价值。

对于大规模应用来说,往往会部署多个后端实例以满足巨大请求量需求。假设单个实例需要处理每秒一百万次请求,这显然给单一节点带来了沉重的负载压力,容易导致崩溃或性能瓶颈。通过水平扩展,将应用部署至多个实例,比如五台,每台分担约20万次请求的压力,然后通过负载均衡器智能分配请求,实现系统整体的高效运行和负载均匀分布。负载均衡器成为客户端与后端服务器之间的中间层,所有请求都先经过它,再由它决定分发到哪台服务器,保证后端服务按照一定策略平均分配负载。 负载均衡有多种实现策略。最经典的是轮询(Round Robin),它依次将请求轮流分配给服务器列表中的服务器,简单且均匀。

其次是最少连接数(Least Connection),优先选择当前活跃连接最少的服务器,这种方式更适合处理负载不均匀、请求时间长短差异显著的场景。另外,基于客户端IP的哈希算法(IP Hash)能保证同一客户端请求始终落地同一服务器,适用于需要会话保持的业务需求。还有一种是加权轮询(Weighted Round Robin),根据服务器性能分配不同权重,配置更强性能的服务器获得更多请求。每种策略都有其应用场景和优缺点,灵活选择对于系统性能和用户体验有显著提升。 本文重点介绍基于轮询策略的负载均衡器实现过程,同时设计代码结构具备良好的扩展性,可以轻松替换策略模块以支持其他算法。代码的核心部分由三大模块构成:服务器池(Server Pool)、负载均衡策略实现、请求转发逻辑。

服务器池用于管理所有后端服务器信息。每台服务器由结构体Server定义,包含唯一标识ID、名称、协议类型、主机地址及端口号等基本信息。同时跟踪服务器健康状态(IsHealthy)、最近一次健康检查时间(LastHealthCheck),为后续健康检测模块预留接口。服务器池维护服务器列表,提供添加新服务器和获取当前所有服务器的接口,保证管理和调用的统一性。 轮询策略模块核心在于维护一个索引计数器,每次请求时指向后端服务器列表的下一个服务器。采用互斥锁(Mutex)保护索引访问,避免并发导致的状态竞争。

算法通过模运算实现循环访问,即索引加一后对服务器数量取余,实现循环选择服务器。这个简单且高效的机制确保请求均匀分布,避免某个节点负载过重。 请求转发模块是负载均衡器的运行基础。收到客户端请求后,调用策略获取下一台可用服务器,将请求重构并转发。重构过程包括复制请求的HTTP方法、路径、查询参数和请求体,同时保留原始请求的头信息,且追加自定义头信息如X-Forwarded-For用于标记客户端真实IP。通过http.Client将请求发送至目标服务器,并读取响应数据与头信息,返回给客户端。

转发过程中支持超时设置,防止因后端响应缓慢导致请求阻塞。 系统入口文件main.go负责初始化整个负载均衡器。首先定义后端服务器列表,手动配置服务器的ID、名称与访问URL,并设定初始健康状态。将服务器添加到服务器池中,然后实例化轮询策略,并将其注入负载均衡器结构中。启动服务监听指定端口,例如3000,创建HTTP路由,将所有请求路由至负载均衡器的Serve方法。此时,整个负载均衡系统已搭建完成,能够接收请求并轮流转发。

尽管本实现完成了基础功能,但仍可引入更多特性提升健壮性和高可用性。其中最关键的是健康检查机制,通过定时检测后端服务器状态,将异常或宕机的服务器剔除请求池,保证请求只发送到可用服务节点。此外,可以加入权重调整、动态扩容缩容、熔断降级等机制,增强故障容忍能力和弹性。 用250行代码实现一个可用的负载均衡器,使复杂的分布式请求调度变得直观且易于掌握。通过模块化设计,代码具备良好的扩展性和维护性。掌握轮询算法和请求转发流程,是理解负载均衡系统的关键入门。

对于希望构建高效分布式应用的开发者而言,将理论付诸实践,不仅能增强架构设计能力,也为后期深入研究带来坚实基础。 综上所述,负载均衡技术是现代大规模互联网服务架构不可或缺的组成部分。从了解基本原理,到实践中一步步实现服务器管理、调度策略、请求代理,均须结合系统特点精心设计。使用简单、高效的轮询策略作为起点,能帮助实现请求的均匀分配,提升后端服务器利用率和系统稳定性。未来随着架构不断优化,健康检测、多策略切换、智能调度等功能必将不断完善,为广大开发者呈现更强大可靠的负载均衡解决方案。在此鼓励更多技术人员从零出发,动手构建负载均衡器,深入理解分布式系统的精髓,推动技术创新,助力互联网架构迈向新高度。

。