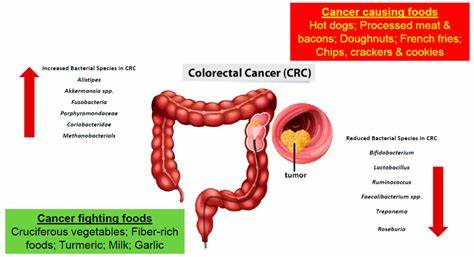

结直肠癌作为全球范围内发病率和致死率均较高的恶性肿瘤之一,其病因复杂多样,近年来的研究重点不仅局限于遗传因素和生活方式,更逐步聚焦于微生物群落在肠道环境中的作用。尤其值得注意的是,一种古老的单细胞微生物——甲烷拟杆菌(Methanobrevibacter smithii),正逐渐被证实与结直肠癌有着密切联系。科学界对它的关注代表了对肠道微生态作用机制理解的重大突破。单细胞的古菌归属于生命的第三域,既不同于细菌,也区别于真核生物。人类肠道内存在丰富的微生物群体,除了细菌之外,古菌在数量上也占有不小的比例。传统上,古菌被认为是环境中负责甲烷产生和其他代谢活动的“无害”微生物,鲜少被关联于疾病。

然而,最新的研究让我们对这种认识产生了质疑。科学家们通过肠道微生物组的高通量测序技术,发现甲烷拟杆菌在结直肠癌患者的肠道中丰度显著上升。它不仅在肿瘤周围的组织中被检测到,还显示出可能参与肠道微环境改变的线索。具体机制尚未完全明确,但有研究表明,甲烷拟杆菌的代谢产物能够促进局部的炎症反应和细胞代谢失衡,进而影响肠道上皮细胞的正常生长。结直肠癌的发生往往伴随着肠道炎症与微生态失衡(T进入失调)。微生物群的改变可能导致免疫系统过度激活,诱发慢性炎症,为癌变提供温床。

甲烷拟杆菌的增多可能通过增加肠腔内甲烷含量,影响肠道的蠕动功能,促进有害物质在肠道内滞留,从而加剧致癌物的接触时间和浓度。此外,甲烷拟杆菌的代谢活动可能影响短链脂肪酸等多种肠道代谢产物的平衡。科学家们正试图通过体内外实验进一步阐明古菌在肠道生态、免疫调节以及癌症发展中的具体作用路径。近年来,全球范围内结直肠癌发病率持续攀升,尤其是在50岁以下的年轻人中,这一现象引发社会与医学界的高度关注。微生物群的变化被认为是导致年轻患者癌症率上升的潜在因素之一,因此深入研究肠道微生物组成及其与宿主健康的关系变得尤为重要。理解甲烷拟杆菌在结直肠癌中的角色,不仅有助于揭示肿瘤发生的新机制,也可能推动新诊断标志物和治疗方案的发展。

例如,未来可通过调节肠道微生态,抑制或改变甲烷拟杆菌的丰度及功能,从而减缓甚至预防癌症的发生。现代医学高度重视个体的肠道健康,随着人们对“肠道-主人体”共生关系的深入认识,微生物干预疗法逐渐兴起。益生菌、益生元以及精准的微生态管理,成为改善肠道环境、降低结直肠癌风险的潜在手段。结直肠癌的预防不仅仅依赖于传统的饮食与生活习惯调整,更离不开对肠道微生物群体的科学认知和调控。除了甲烷拟杆菌,其他种类的微生物也可能参与肠道癌变的过程,这引导研究者关注整个微生物生态系统的平衡。我们正处在一个微生物学革命的时代,通过基因组学、代谢组学等技术,揭示肠道微生物在健康与疾病中的复杂作用。

未来,通过对肠道微生物的干预,很可能实现早期诊断、治疗精准化和康复管理的重大进展。综上所述,古老的单细胞微生物甲烷拟杆菌突破了原有“无害”的认知范畴,逐渐成为结直肠癌研究的重要对象。它在促进肠道微生态紊乱、激发炎症反应以及影响肿瘤微环境中展示出潜在作用。深入探讨这些机制,有助于揭示癌症发生的秘密,推动肠道健康与癌症预防的新策略。未来的研究将围绕古菌及其他微生物如何影响宿主免疫及代谢网络展开,期待为结直肠癌患者带来更有效的预防和治疗方案。