在快速发展的数字时代,时序数据(Temporal Data)成为了各行业数据管理的重要组成部分。随着业务流程不断演变和数据量的爆炸增长,如何有效地采集、存储和分析随时间变化的数据,成为一大难题。尤其是在金融科技等高精度要求的领域,数据不仅仅是静态状态的快照,更是动态变化的连续体现,因此传统的数据库设计思维往往无法满足需求。本文将深度剖析时序数据管理面临的诸多挑战,以及从实践中总结的实用技巧,助力开发者和数据工程师优化时序数据架构,确保数据的准确性、一致性与可追溯性。 理解时序数据与传统数据的区别是构建合理架构的首要前提。大多数主流框架和数据库设计习惯上倾向于处理当前状态数据,即记录某一时刻的系统状态并允许随时间进行更新和覆盖。

这种“就地修改”(in-place update)的方法虽然操作简便、执行效率高,却难以满足业务对历史轨迹的需求。在金融账户余额等敏感场景下,单纯记录当前余额无助于追踪每笔资金流动的具体细节,甚至影响后续对账与审计的准确性。相反,利用变更记录驱动的“账本式”架构,可以通过追加“变异(mutation)”条目,完整展现账户余额如何随着时间推移产生变化。这种模型不仅提升了账户历史查询的灵活性,也增强了数据的透明度和可审计性。 Rails框架在处理时序数据时的局限性尤为突出。Rails默认采用的是“当前视图”的数据库模式,即表中的数据对象通过更新修改其属性,缺乏对过去状态的内建支持。

这种思路导致难以回答“某一时间点的账户状态”、“某笔交易具体何时发生及其影响”等关键问题。针对这一缺陷,推荐采用“变异记录”的设计,即每次变更都作为独立一条数据库记录存在,留存变更的原因、时间戳、数值变化等信息,从而实现事件溯源与历史状态重建。在具体实现中,给账户类定义变异关联(has_many :mutations),根据查询时间条件聚合计算余额,既保持了数据的时序完整,也方便业务层精准推断未来趋势与异常修正。 时序数据设计中另一个难点是区间(Interval)的管理。时间区间往往具有“起始包含,结束排除”(start-inclusive, end-exclusive)的特性,正确识别区间的边界对于查询的正确性十分关键。若查询条件未严格区分包含关系,可能导致区间重叠查询错误或遗漏。

开发团队通常习惯在时间字段命名上做区分,比如用_ before、_after后缀明确表示非包含边界,以避免查询歧义。同时,使用支持范围索引(range-type indexes)的数据库有助于提升区间查询性能和保证数据完整性。金融业务中,汇率、利率、优惠活动等多种时间敏感因素都会以区间形式呈现,企业必须保证系统能够容忍区间间断、间隙的存在,并能灵活应对业务规则随时间变化而调整。 时区的复杂性也不容忽视。时区并非简单的名称加固定偏移量,而是包含了历史生效时间与变更节点的动态区间集合。例如,伦敦时间2009年3月1日下午2点38分的UTC换算,必须基于当时的时区规则,而非当前生效的规则。

忽略这一事实,系统很可能产生错误的时间映射。有效的做法是将时区视作一组可查询的时间区间,确保在时间转换时参照准确的生效规则,进而保证历史数据的时效性与一致性。 时间戳虽然是标识数据更新的便利手段,但作为缓存键却存在固有缺陷。多个进程或并发操作同时更新数据时,时间戳精度不足可能导致缓存冲突,缓存命中过期策略失效,最终导致客户获取到过时或错误的数据版本。为此,采用乐观锁定机制,并将版本号纳入缓存键中,可缓解因时间戳重复带来的问题。此外,基于数据内容生成的哈希值(content-addressable hash)也可作为缓存键,提高缓存的准确性与一致性保障。

事件的顺序性问题是时序数据设计中必须严肃面对的现实挑战。即便事件是在同一时间戳发生,单凭时间戳无法准确判定处理顺序,进而影响账户余额等状态计算。为缓解此问题,方案可以为事件引入序列号字段,在应用进程级别或数据库层生成递增数字,以保证事件的顺序可控。更进一步,在接收外部系统事件时,因传输延迟和网络异步带来的乱序问题常常难以避免,设计时应假设事件序列本身为无序集合。测试环节应模拟事件所有可能排列组合,验证系统在不同事件顺序下的行为保持一致,防止潜在的竞态和数据不一致现象。 针对外部Webhooks事件,往往无法依赖发送方提供的统一顺序或全局序列号,实际接收顺序可能与事件原始发生顺序不符。

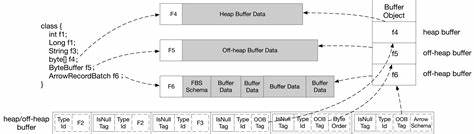

对此,比较稳妥的做法是将Webhook作为触发信号,代之以主动重新拉取远端资源最新状态,从而避免直接依赖乱序事件。若必须处理事件流,设计序列字段并根据事件类型定义部分固定先后关系有助于维护业务逻辑完整性。包含足够校验和理性判定的代码能够不仅防止事件遗漏,更能保证关键事件(如交易产生)被优先处理,保证系统状态的合理演进。 多数时序数据系统都面临性能和正确性之间的平衡。复杂的事件溯源和区间查询可能导致数据库负担加重。为了优化性能,常用策略包括建立物化视图、使用快照数据、分片存储与异步计算等。

但无论优化手段如何变化,设计时必须坚持正确的模型基础,确保数据结构能够清晰反映业务时序和变更原因,而非仅仅追求性能提升。 更深层次的话题如双时态建模(bitemporal modeling)为时序数据管理提供标准化框架,结合事务时间(记录数据变化的数据库时间)和有效时间(业务状态有效的时间区间),全面捕获实体在历史与现实两个时间维度的状态。虽然实现复杂度高,但深入理解该模型有助于构筑完备的数据治理体系,应对高合规性行业的挑战。 总结来看,时序数据的管理远非简单的时间戳记录。构架设计需充分考虑数据变异追加、区间边界、时区规则、缓存策略、事件顺序等多方面因素,方能构建出既灵活又稳健的系统。基于真实业务案例的技术沉淀和实验反馈强调,只有切实拥抱变异驱动及事件溯源思想,才能在瞬息万变的业务环境中持续保证数据质量和业务连续性。

未来随着数据库技术的发展与分布式计算架构的成熟,时序数据管理也将不断进化,为大数据与智能决策提供坚实支撑。