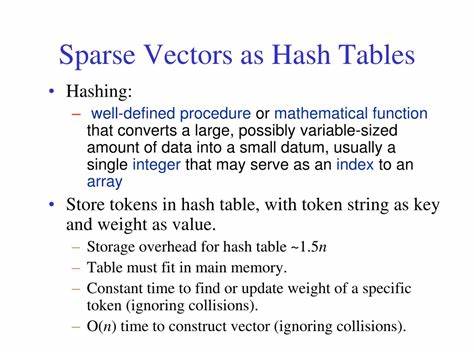

哈希表作为计算机科学中最基础且广泛应用的数据结构之一,其性能的优劣直接影响着诸多关键系统的效率表现。特别是在数据库系统中,哈希表经常用于快速查找、插入以及删除操作,是实现缓存机制和索引管理的核心环节。近年来,稀疏哈希表的讨论逐渐成为性能调优的一个重要话题,尤其是其大小对哈希操作效率的影响,引发了业内广泛关注。本文将结合PostgreSQL数据库中的具体案例,深入剖析稀疏哈希表效率背后的原理,探讨合理配置哈希表大小以优化系统性能的方法。 在PostgreSQL的开发实践中,哈希表的初始化大小一直是争论的焦点。哈希表通过hash_create()函数创建时,允许开发者指定初始大小,这一参数影响哈希表预分配的内存量。

初始尺寸不但影响内存使用,也会对后续哈希操作产生潜在影响。例如,在实现派生子句(derived clause)快速查找功能时,开发者团队讨论了哈希表的初始大小问题。不同的看法在于是否为了节省内存而尽量减少哈希表大小,或者为了性能而预留较大空间。经验丰富的数据库专家David Rowley提出了一个核心假设:哈希表的大小若能够贴近实际元素数量,更有可能把哈希表结构压缩在CPU缓存行缓存中,这样便能提升查找和更新的效率。 相比之下,另一方则认为,哈希表的运行时间复杂度本应接近常数时间,适度的大小差异理论上不会带来明显性能变化,只要不出现频繁扩容导致的重哈希,性能差异应当微不足道。为此,开发者通过设置哈希表初始大小为派生子句数量,基本解决了争议,例如保证创建的哈希表在元素数量附近,从而限制扩容频率。

然而,随着对无需重启即可调节共享缓冲区大小的需求出现,哈希表大小与性能的关系再次被提上日程。缓冲区管理器采用哈希表映射数据页到缓冲区,但哈希表的大小往往与缓冲区配置紧密关联,如果缓冲区配置调整,会导致所用哈希表大小也应调整以匹配。在动态变更缓冲区大小的场景中,为了避免服务器重启,开发者考虑创建预留更大空间的哈希表以容纳未来扩展,尽管会浪费一些内存,但带来的灵活性被认为值得。然而这样做是否真的方便,是否会显著影响哈希操作的性能,则需要实测支持。 针对这一问题,开发者设计了名为sparse_hashes()的实验工具函数,能够测量不同哈希表大小对应的插入、查找和删除操作耗时。实验以默认缓冲区数量16384条目为基准,将哈希表大小从与元素数量相同,逐步增大到了16384的1000倍以上。

数据结构选用缓冲区查找表中Key和Entry的结构体,确保测量具备代表性和实际应用意义。 实测结果揭示了令人深思的现象:随着哈希表尺寸逐渐增大,哈希操作性能呈现下降趋势,但下降并非线性,也并不明显直观。尤其在小幅度调整哈希表大小的条件下,性能变化微乎其微,支持了哈希表大小在一定范围内对性能影响有限的观点。但当哈希表尺寸远远大于元素数时,性能开始明显下降,并呈现出阶梯式的波动。通过对结果的深入分析,发现这些波动与CPU缓存行大小相关,通常呈现为以64字节为基底的对数层次变化。换句话说,哈希表大小如果不能很好匹配CPU缓存行的尺寸,会导致更多的缓存行缺失(Cache Miss),从而拖慢哈希操作的速度。

这一发现验证了David Rowley的假设,即合理的哈希表大小有助于提升缓存效率,使哈希表数据更好地利用CPU缓存,从而提升整体性能。它也提醒开发者在设计哈希表时,不能仅仅盯着理论上的常数时间复杂度,实际的硬件特性和缓存机制对性能起到了关键作用。尽管哈希表增长后,扩容和重哈希的成本较高,但即使在静态大小下,过分扩张哈希表比实际需求多出数百倍也会产生可觉察的性能退化。 对于数据库系统而言,合理配置哈希表大小,不光是节约内存的考量,更是提升TPS(事务处理速率)的关键环节。尽管本文实验主要聚焦于缓冲区查找哈希表,但结论普适于其他需要大容量KEY查找的场景。例如索引缓存、查询计划缓存、会话管理哈希等。

合理规划这些哈希表的大小,有助于降低缓存行缺失,提高CPU效率,获得更高的响应速率。 本文的研究还揭示了缓存层次结构对数据结构设计的重要启示。数据结构如果能够贴合硬件缓存策略,令数据访问更局部化,必然带来效率上的提升。未来的数据库系统设计,可以融合缓存友好型数据结构,如压缩型哈希表、分区哈希等,进一步弥补硬件层次带来的瓶颈。 同时,研究也提醒数据库开发者兼顾功能与性能的平衡,预留适度内存扩充空间与避免过度浪费资源同样重要。开发工具和监控系统应具备测量和反馈哈希表性能的能力,帮助调整哈希表参数,优化系统性能。

综上所述,当讨论稀疏哈希表的效率时,不能只停留在理论复杂度和内存占用的角度,而应结合实际硬件特性和工作负载的实际情况。从PostgreSQL的实验和真实使用中可以看出,哈希表的大小与CPU缓存行的关系,在性能上至关重要。适度且合理配置哈希表大小,能最大化利用缓存,避免频繁扩容的额外开销,使得数据库系统在面对大规模数据时依然保持高效响应。未来稀疏哈希表和类似数据结构的设计,将越来越多地借鉴硬件架构与缓存特性的进展,实现更卓越的性能表现与资源利用。