量子计算作为21世纪最具颠覆性的技术之一,正迅速改变我们对计算和信息处理的认知。近期,牛津大学物理系的一支研究团队发布了令人振奋的消息,他们实现了全球范围内单量子比特操作的最高精准度,错误率仅为0.000015%,即每执行6.7百万次操作中仅发生一次错误。这一突破刷新了十年前由该团队自身保持的记录,将精度提升近十倍,堪称量子计算技术领域的一大飞跃。 要理解这一成就的意义,首先需要了解量子比特(Qubit)是量子计算机的基本单位。与传统计算机中的经典比特不同,量子比特具备叠加和纠缠等独特性质,使量子计算机能够在某些复杂计算任务上实现指数级加速。然而,量子比特的易错性和环境扰动是实现大规模量子计算的最大挑战之一。

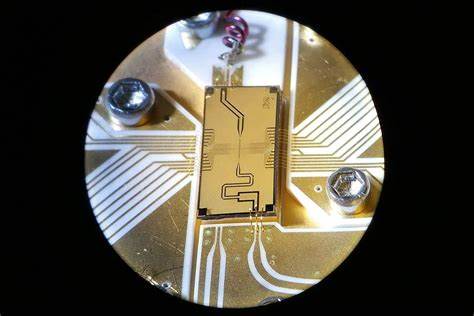

操作量子比特的量子门的准确性直接影响着最终计算结果的可靠性,因此控制错误率的降低至关重要。 牛津团队此次采用了创新的电子信号控制方法来操纵被困的钙离子量子比特,摒弃了传统上使用激光进行量子态控制的做法。通过微波信号,他们实现了对离子量子比特的极其精准和稳定的操作。与激光相比,电子信号控制不仅具备更高的稳定性,还在成本、体积和集成度方面展现出巨大优势。特别值得一提的是,实验在室温且无磁屏蔽的环境下成功进行,极大简化了量子计算设备的技术需求和制造难度。 这项技术成就不仅意味着单量子门错误率的显著降低,还对整个量子计算机架构产生深远影响。

低错误率减少了对复杂量子纠错机制的依赖,从而降低了所需量子比特的数量,缩减了量子计算机的体积与成本。简化的硬件装备和更高的运算精度,为量子计算机大规模商用铺平了道路。同时,该精准控制技术还对量子时钟和量子传感器等其他量子技术领域提供了强有力的支持,开创多领域应用新纪元。 尽管单量子比特操作错误率创下新低,牛津科学家们依然清醒认识到要实现真正实用的量子计算机,尚需突破两量子比特门的高误差瓶颈。当前两量子比特门的错误率依然高达百分之几,这在组合多个量子门时会造成累计误差,影响整个量子系统的稳定性和可靠性。研究人员正积极探索如何利用相似的电子控制技术以及新材料和算法优化两量子比特门的表现,目标是实现全面且容错的量子计算体系。

牛津大学的此次研究成果发表在权威学术期刊《物理评论快报》上,已引发全球量子物理与量子信息领域的广泛关注。该团队核心成员包括教授大卫·卢卡斯及其研究生和国际合作伙伴,他们由英国国家量子技术计划资助,隶属英国量子计算与模拟中心。牛津团队还将这项技术商业化,成立了高性能离子阱量子比特平台开发公司Oxford Ionics,助力量子技术的产业转化。 此次突破不仅代表了科学前沿的技术进步,更推动了量子计算产业的蓬勃发展。量子计算机一旦实现大规模实用化,将在药物设计、材料科学、密码破解、人工智能优化等诸多领域展现无可比拟的计算能力和效率。牛津的重要进展正在一步步缩短理想与现实的差距,使我们更接近量子科技全面融入日常生活的未来。

总结来看,牛津大学团队借助电子信号操控钙离子量子比特,将单量子门错误率降至惊人的1/6.7百万水平,成为当下最精确的量子操作记录。此项技术不仅刷新科学纪录,更为建造更小型、更经济、更高效的量子计算机奠定了坚实基石。随着两量子比特门错误率的持续降低和芯片集成技术的发展,未来量子计算的全新时代将指日可待。牛津的这一里程碑式成就彰显了创新与协作的力量,激励着全球科研人员朝着实现实用、容错量子计算机的梦想不断努力。