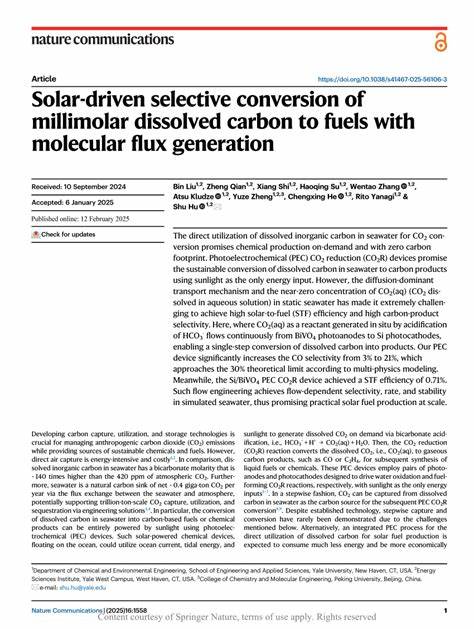

二氧化碳作为全球变暖的主要因素,其高效捕获与转化已成为环境与能源领域亟待解决的关键难题。传统的二氧化碳捕集技术多依赖于高能耗的空气捕集或气态二氧化碳的直接利用,存在成本高和效率低的瓶颈。与此相比,海洋中溶解的无机碳,主要以碳酸氢盐形式存在,其浓度远高于空气中的二氧化碳,为碳资源转化提供了潜在的丰富来源。将这些有限浓度的二氧化碳直接转化为燃料,不仅能有效地减少碳排放,还能够实现能源的绿色循环利用。然而,溶解状态下的二氧化碳浓度极低,且传输机制以扩散为主,限制了反应速率和催化选择性,长期以来一直是技术研发的一大难题。 近年来,光电化学(PEC)技术在海水中溶解二氧化碳转化为燃料的研究中取得突破。

该方法利用光阳极生成的质子实现对碳酸氢盐的酸化,现场生成的二氧化碳溶解态分子通过精心设计的流场输送至光阴极,实现高效的CO2还原反应。创新性的分子通量生成原理通过边界层内形成剪切流,打破传统扩散限制,极大提升了二氧化碳分子的传输效率和利用率。该方法无需反复气体吹扫,节省了大量能量,同时避免了传统反应因局部碱性环境导致的二氧化碳耗损,兼顾反应选择性与稳定性。 这种装置采用背靠背排列的BiVO4光阳极与硅光阴极,通过阳极光催化生成H+质子酸化海水中碳酸氢盐,形成高浓度的CO2(aq)分子通量。流体动力学设计是核心所在,利用3D打印制造的涡流反应器创建稳定而精细的边界层流场,实现H+和CO2分子的有效约束,防止溶解二氧化碳向体积水相扩散,大幅延长有效反应物的存在时间和浓度。边界层流动控制还能抑制阴阳极之间的pH梯度变化,减小电位损失,使太阳能转燃料效率显著提升,达到了0.7%以上,超越了以往静态配置下的同类光电化学系统。

在催化剂设计方面,硅光阴极负载了银金双层催化层,并覆盖氧化铬保护层,以提高CO2还原的选择性和稳定性。该协同催化结构调控了反应界面,优先促进CO的生成,远离氢气产物,保证了碳基燃料的产率。这种设计结合了光吸收的宽光谱响应和催化界面优化,使光电流密度和产物法拉第效率同步提升。与此同时,NiFe(OH)x和CrOx复合层在BiVO4光阳极表面有效促进了氧气析出反应,避免了氯离子对电极的腐蚀,实现了长时间稳定运行。 实验过程中,通过配套的扫描共焦荧光显微镜技术,研究团队成功映射了反应界面附近复杂的pH分布与离子浓度梯度。数据显示,在不同的流速下,酸性区域被严格限制在光阳极表面近邻的几十微米范围内,这种空间限制协助保持高浓度的CO2(aq)通量。

模拟结果也与实验测得的pH边界层厚度及二氧化碳流量高度契合,验证了流场设计与反应物传输机制的科学性。 数值模拟进一步揭示了流速对CO2通量及其转化效率的影响。随着流速从静止到0.77米每秒增加,二氧化碳通量几乎提高了60%以上,CO产物的法拉第效率也由3%跃升至21%,接近该体系在给定光照和反应条件下的理论极限。计算的Damköhler数值显示,该体系化学反应速率远高于传质速率,表明通过流动调控传质成为提升整体性能的有效策略。 结合先进的光电材料设计、流体动力学控制和催化反应工程,该技术实现了在自然海水中直接利用溶解碳进行燃料合成的跨越式进步。相比传统步骤繁琐且能耗高的二氧化碳捕集与加压电解方法,分子通量生成技术简化了转化流程,显著提高了碳资源的利用效率,并为未来实现海洋规模的CO2捕获和利用奠定了坚实基础。

展望未来,随着材料科学和流体力学模拟的持续发展,结合降阻和提升光吸收效率的半导体材料,有望进一步突破光电转换效率的瓶颈。同时,合理优化光阳极与光阴极的距离和排列方式,缩短CO2从产生到转化的通道,将提高整体反应动力学。此外,基于该原理的模块化反应器设计具备良好的可扩展性,可广泛应用于海洋漂浮系统或航行装置,借助自然海流和潮汐能量,实现低碳能源的分布式生产。 这项创新性的研究不仅为海洋碳循环提供了新的技术路径,也为可再生能源与环境治理的融合开辟了广阔前景。合理利用海洋丰富的碳资源,通过光驱动转化机制实现燃料生产,是减缓气候变化和实现碳中和目标的重要助力。随着科研与工程的不断深化,毫米摩尔级溶解二氧化碳分子通量生成技术必将成为未来绿色能源产业的重要支柱之一。

。