近年来,人工智能技术的迅猛发展催生了大型语言模型(LLMs)的广泛应用,尤其在化学领域掀起了前所未有的变革。大型语言模型凭借其强大的自然语言处理能力,展示了在化学知识理解、推理乃至实验指导等方面的潜力,甚至在某些测试中超越了专业化学家的表现。本文将深入探讨大型语言模型与化学专家在化学知识及推理能力方面的比较,解读当前技术的优势与不足,并展望未来这一领域的发展方向及其对化学教育和研究的深远影响。 大型语言模型在化学领域的显著进步得益于其庞大的训练语料库和复杂的模型架构。这些模型通过对海量科学文献、教材和数据库的学习,积累了丰富的化学知识,从基础理论到复杂反应机制都有所涵盖。相比之下,传统的人类化学家依赖自身的教育背景和经验积累,知识掌握更深入但受限于个人认知与可接触的信息范围。

大型语言模型的优势在于其能够迅速调取和整合多源信息,覆盖面广且反应速度快,这使其在回答标准化考试题或知识问答中表现出极高的准确率。 然而,化学不仅是记忆和知识检索,更重要的是科学推理和实验判断。化学专家需要基于实验数据和理论模型进行复杂的逻辑分析和创新思考,识别并解决尚未被明确描述的问题。大型语言模型在推理能力方面表现出一定的局限性。虽然它们能模拟多步推理过程,但现有研究表明,这些模型往往依赖于训练语料中的内容相似性,缺乏深度的、结构化的科学推理机制。在涉及化学结构复杂性和实际实验情境的问题上,模型表现出与真实化学家不同的反应策略,有时甚至产生过度自信或错误的结论。

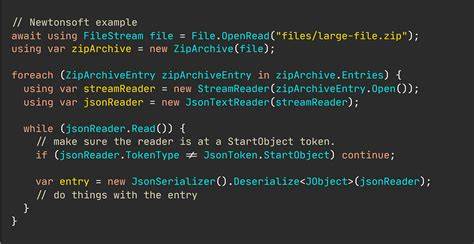

近期一项名为ChemBench的系统性评测框架,通过近三千个精心设计的化学问答对,全面评估了多款顶尖大型语言模型与人类化学家的表现。研究结果显示,部分大型语言模型平均准确率超过了参与测试的人类专家,而且在基础知识和部分推理任务中表现优异。然而,模型在化学安全、毒性预测以及核磁共振谱等专业领域的表现仍有明显劣势,且在置信度估计上普遍不足,难以判断自身回答的可靠程度。 评测框架体现了对化学知识的多角度覆盖,包括有机、无机、分析以及技术化学等子领域,考察了模型的知识储备、逻辑推理、计算能力和化学直觉。这种多维度的考核有助于挖掘大型语言模型在不同细分领域的深浅,揭示其在特定任务中的优缺点。特别是在开放式问答任务中,模型展现了强大的文本理解和生成能力,但其在复杂计算和结构分析上的发挥仍受限于对分子信息的表述形式和内部编码的影响。

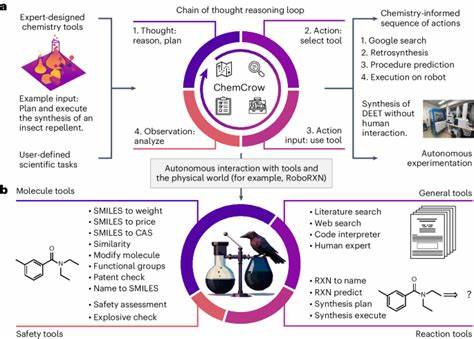

在化学偏好判断任务中,也就是模型与人类专家对特定分子的选优问题比拼时,现阶段大型语言模型表现基本接近随机水平,显示其在融入化学家经验和偏好的能力尚未成熟。这一发现提醒研发者,单纯提升语言模型的规模和训练数据量并不能自动带来人类级的化学直觉,未来需要更多地结合专家知识或采用专门训练策略进行优化。 模型规模与性能呈现正相关关系,大型模型普遍能完成更多样的任务,反映出AI发展规律中的“规模效应”。不过,单纯的参数增多并不等同于质量的全面提升,化学领域的知识结构复杂且高度专业,模型的训练数据质与量都需得到充分保障,同时合理融入化学数据库和工具是提升模型能力的关键路径。 人机协同的未来图景逐渐成型。大型语言模型作为化学家的智能助手和“副驾驶”,能够辅助知识查询、文献解读、反应方案生成等,从而极大提升研究效率和创新速度。

与此同时,专家的专业判断、实验设计与风险管理仍是不可替代的核心环节。未来的化学教育亦需适应这种转变,强调批判性思维与推理能力培养,避免简单的知识记忆,而是培养与AI工具高效合作的能力。 此外,针对大型语言模型偶尔出现错误且缺乏自我识别能力的缺陷,研究人员呼吁加强模型的置信度评估体系和安全机制,避免误导性信息尤其是在化学安全和毒性等关键领域的传播。正如ChemBench框架所示,构建公正、完善的评测平台不仅有助于推动载体技术的进步,也为用户提供了模型性能的透明化参考,有助于规范市场和教学应用。 综上所述,大型语言模型的崛起为化学知识获取与处理带来了革命性的可能。它们能够以惊人的速度整合庞大信息,辅助完成许多常规性任务,部分模型在特定知识领域甚至超越专家表现。

但在科学推理、实验设计及偏好判断等复杂领域,现阶段的大型语言模型仍有较大提升空间。未来的发展将注重模型与专家的有效融合,促进人机协同合作模式的成熟,推动化学研究向更高效和智能化方向迈进。 在这一进程中,教育体系和科研组织需积极响应,更新课程设置和科研方法论,充分利用AI工具的优势,同时增强人的批判性思维和创造力。通过持续完善评测框架和开放数据共享,化学界将迎来以大型语言模型为核心的智能助手时代,促使科研更加创新、高效与安全。