随着科技的不断进步,声学领域迎来了一项令人振奋的创新突破——由丹麦技术大学与马德里理工大学联合研发的3D打印设备能够将白噪声分割成多频成分,并将这些不同频率的声音定向发射,形成“声学彩虹”,且整个过程无需耗费电力。该创新设备被称为“声学彩虹发射器”(Acoustic Rainbow Emitter,ARE),凭借其独特的结构设计和原理,颠覆了传统声波控制系统对能量依赖的瓶颈,展示了纯粹被动声波操控的新可能。人类对声音的控制与感知一直是科学研究的挑战。尽管自然界中,诸如蝙蝠、海豚及人类耳朵的外形使其能够高效捕捉和导向声音,但人工系统在模仿这种广泛频率范围的声波操控方面却鲜有成效。大多数现有设备都依赖于主动电子元件或者共振系统,这不仅使系统复杂且耗能,还限制了使用场景和频率带宽。此次研究团队借助先进的计算形态生成技术,能够基于算法进行结构优化和有限元分析,创造出极具复杂性的散射体形状。

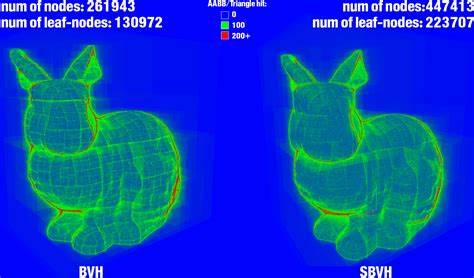

通过运用拓扑优化,团队精确模拟声波在空气中的传播及绕射,利用赫姆霍兹方程描述声场演变,迭代修正设备结构,实现预期的频谱分离效果。3D打印技术为该设备制造提供了巨大支持,使研究者得以制造出完整的一体化硬质塑料结构,表面具备高效声波散射特性。ARE可接受单点声源发出频率范围在7600至12800赫兹之间的白噪声信号,并将其分频后分别向不同方向发射。形象地说,这一过程类似光学棱镜将白光分解为七彩光谱,但ARE处理的是“听得见”的声音,其形成的声学彩虹充满未来感与科学美学。值得关注的是,该设备采用被动散射机制,意味着它不需要任何额外电能或机械动力。声波与刚性塑料表面相互作用产生空间方向的分频,完全依赖材料和结构的形态优势。

该原理不仅大幅降低了系统复杂度与能耗,也增强了稳定性和耐用性,为便携式或无人值守环境声控带来新契机。除了声学彩虹发射器,研究团队还设计了“Lambda分频器”,这是一种相似的被动装置,可将混合频率的声音分割成高频和低频两组,分别导向不同方向。这表明其设计理念具备拓展性,有望丰富声频管理的工具箱。声学彩虹发射器的潜力广泛。它不仅能令科学家对声波传播规律和空间操控技术有更深理解,也为多领域开创新应用铺路。未来,该技术可望用于环境噪声精准分频处理,实现定向声场干预,提升公共空间的音频质量,帮助机器人和自动驾驶系统实现高精度声源定位,甚至应用于建筑声学和医疗超声波领域。

学术界对计算形态生成在声学中的应用更是表达了极大兴奋。传统建筑和电子声学器件制作依赖经验和试错,计算方法则赋予了精准预测与设计自由度,开启“智能制造”新时代。此外,3D打印技术的结合使这种高复杂结构的物理实现成为现实,降低了研发门槛并加快了科技成果转化。从生态启发角度看,自然界多样物种数百万年进化形成的声波捕捉机制,成为本次设计灵感源泉。科研人员以生物启发为基础,结合现代计算工具,完成了人工系统在宽频范围内的被动声频操控,这一创新填补了人工声学设备与自然耳形功能间的鸿沟。总结来看,3D打印声学彩虹发射器代表着声波操控技术的突破性进展。

其无需外接动力即可实现宽频多方向的声波分离,为未来智能传感、声音导航及环境优化打开新纪元。随着研究的不断深入,人们期待这类设备得以商业化应用,推动智能音响、物联网设备、机器人听觉及医疗超声等领域实现质的飞跃。声学彩虹不再仅仅是自然现象,更成为高科技创新的象征,诠释当代科学家如何用科技赋予声音全新视觉般的绚丽表现。未来的声学世界,或许正因这道无形的“彩虹”变得更加精彩纷呈。