随着人工智能技术的飞速发展与广泛应用,我们的生活正变得越来越便利,但背后也潜藏着前所未有的伦理和社会挑战。从约会软件的算法推荐,到共享出行平台的动态定价,再到消费过程中层出不穷的“中间环节”,人工智能正悄然改变着人与人之间的信任关系与社会运作规则。这一切让人不禁反思:我们究竟是这场游戏中的受益者,还是不自知的“坏人”? 在过去的几十年里,数字平台迅速崛起,以招揽用户为核心目标,积极利用心理学、行为经济学和机器学习技术,设计出各类让人难以抗拒的“刺激点”。例如,约会软件频繁推送的强化机制,让用户不断激活刷屏与匹配的冲动,希望在无尽的选择中获取认同和满足感。然而,这些算法背后隐藏的是一套精细计算的“游戏规则”,它们的目标并非单纯提高用户体验,而是最大化平台的留存率和最后的利润回报。这种看似无害的“助推”行为,实际上却不断侵蚀着我们的自由意志和真实情感。

类似的情形也出现在共享出行和各类服务平台上。以Uber为例,其算法不仅决定计费价格,还影响司机的工作时间和收入分配。这种“黑箱算法”极大增进了运营效率,但也让用户和司机双方都陷入了被操控的局面。更糟糕的是,想要完全摆脱这套系统的束缚几乎无从谈起:要么选择被动接受,要么因为不“参与进来”而失去市场竞争力。这种根植于市场竞争和技术驱动的“零和游戏”让整个社会的互动充满了紧张感,人人自危,互不信任。 监管机构和普通用户试图反抗这股浪潮,期望能通过制度约束和个体选择摆脱被操控的命运。

然而,在AI算法不断自我进化的驱动下,所谓“透明度”和“公正性”的承诺变得日益虚无。设计平台的企业早已预见到用户的抵触心理,迅速调整策略,在数据监控和用户体验之间寻找微妙平衡,以缓解用户的不适感但不放松对行为的控制。这样一来,所谓的“市场修正”迟迟无法真正到来,社会只能在不断加速和无法逃离的“红后竞赛”中挣扎。 从更宏观的视角看,这一切都与现代资本主义的本质密切相关。资本主义本质上追求利润最大化,而当利润与人的行为模式深度捆绑时,整个系统就像一个自我强化的“连环陷阱”。为了追求短期业绩,企业不惜放弃社会责任,利用AI技术进行“心灵黑客”,掠夺用户的注意力和信任。

大数据的收集与应用进一步加剧了社会的分裂和价值观的瓦解,人们彼此不再信任,信任被转移给了那些看不见的算法和平台。 这一切让人联想到一个悲观但不可忽视的结局:社会的自我吞噬。为了生存和竞争,企业和个体不得不不断加码“消费心灵”,最终造成价值的内耗和社会资本的枯竭。无论是金融崩溃、社会动荡,还是更极端的全球冲突,都可能成为这场无法调和矛盾的爆发点。而真正的变革,不仅依靠技术的革新,更需要社会集体的觉醒和集体行动。 然而,集体行动又面临巨大的挑战。

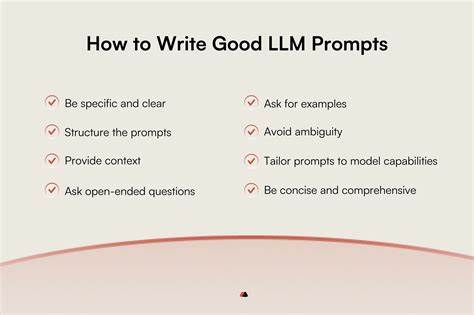

在一个高度依赖算法驱动的数字社会,个体的力量被大幅削弱,选票和公众舆论往往无法有效影响算法设计和企业运作。权力和利益常常被抽离于真正的民主机制之外,形成新的“不透明统治”。这也意味着,要想真正打破当前困境,可能只能通过更激进的“革命”手段,否则系统将继续沿着既定的轨迹运行,诱导更多人陷入被操控的怪圈。 那么,作为普通人,我们能做什么?首先是认识和反思当下的现实,不再盲目相信平台制造的虚假自由。了解自己在数字经济中的地位,警惕各种“助推”和隐形操控,培养批判性思维和数字素养。此外,推动更严格的监管和透明机制也是必要的步骤,让算法不再能任性操纵公众行为。

社会各界必须携手合作,制定合乎伦理的技术应用框架,确保科技进步服务于人类整体利益,而非成为谋取私利的工具。 未来或许并非注定走向悲剧。技术本身没有善恶之分,关键在于我们如何选择使用它。只有当人们真正意识到“我们都是这场游戏的一部分”,并勇于挑战体制中的种种不公平,才能为科技与社会的和谐共生铺平道路。否则,人工智能与大数据驱动下的现代资本主义或许会如无情的莫洛克神一般,吞噬光我们所珍视的一切。 总而言之,探讨“我们是不是坏人”的问题,实则是对现代社会深刻反思的开端。

它提醒我们正处在一个关键节点,即将面对技术与伦理、自由与控制、个体与集体的重大抉择。只有正视问题,集体努力,才有可能避免社会的彻底崩解,迎来一个更加公正和理性的未来。在此过程中,每一个人都是参与者,也是责任承担者。 数字时代的隐秘操纵和伦理危机,正在无声无息中重塑我们的生活格局。认清自身角色,批判性地对待技术与资本运作模式,或许是通向更美好未来的第一步。让我们拭目以待,看看人类如何回应这场必然到来的社会革命。

。