打孔卡片作为信息存储和处理的早期技术代表,在计算机科学发展史中占据了极其重要的地位。起源于19世纪末,打孔卡片最初用于整理统计数据和控制机械装置,随后随着计算机技术的兴起成为数据输入输出的关键媒介。本文将从技术、文化和社会三方面深入剖析打孔卡片的历史轨迹,解读其对现代信息技术和社会文化的长远影响。打孔卡片的发明和应用反映了人类对信息自动化处理的早期探索。赫尔曼·霍尔勒斯特(Herman Hollerith)发明的电动打孔卡机成功应用于1890年美国人口普查,极大提升了数据处理效率。这一突破不仅开创了基于机械编码的数据管理方法,也推动了现代计算机的诞生。

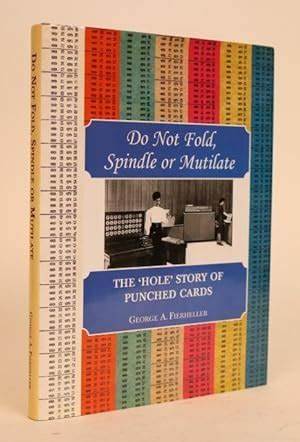

卡片上的孔形排列象征着信息的二进制存储理念,为数字信息处理奠定基础。打孔卡片的普及也促进了数据处理行业的兴起,催生了如IBM等早期计算机巨头。这些企业基于打孔卡技术不断改进硬件设备,不仅推动了经济的发展,还对现代企业管理模式产生深刻影响。打孔卡片的使用逐渐从简单的统计分析扩展到商业、政府、科研等多个领域,彰显了信息技术对社会组织和运作的渗透力。与此同时,打孔卡片的文化意味也随着使用而丰富。诸如“请勿折叠、刺穿或毁损(Do Not Fold, Spindle or Mutilate)”的警告标语,反映了人们对信息载体的尊重和对数据准确性的追求。

这些标语在办公环境中广为流传,成为信息时代职场文化的一部分。更广泛地讲,打孔卡片作为一种技术符号,承载了现代社会对精准、效率和规范的价值观。随着计算机技术的发展,打孔卡片逐渐被磁带、硬盘和闪存等数字存储介质取代。尽管如此,打孔卡片的遗产并未衰减。从结构化数据的编码方式到信息处理流程的设计,许多现代技术理念依然可以追溯到打孔卡时代。研究打孔卡片的历史不仅有助于理解技术进步的路径,更揭示了技术与社会文化如何相互交织,塑造人类信息文明的发展。

此外,打孔卡片在艺术和文化创作中也产生了奇特的影响。一些现代艺术家利用打孔卡片进行创意表达,将其从冷冰冰的信息载体转变为艺术品,探索技术与人文的交汇。这种跨界再利用体现了技术的延伸生命力和文化生命的多样性。总体而言,打孔卡片作为早期信息时代的重要象征,不仅是技术史上的里程碑,更是社会文化变迁的见证。它体现了人类对信息处理的智慧追求和对未来技术的憧憬。理解打孔卡片的文化历史,有助于我们更好地把握数字时代的信息伦理和技术使命。

未来,随着科技的不断进步,信息存储和处理方式将更加智能和多样,但打孔卡片在信息革命中的开创作用及其所构筑的文化价值,仍将被历史铭记并持续启发后人。