PostgreSQL作为广泛使用的开源关系型数据库管理系统,凭借其丰富的功能和高效的性能,在众多企业级应用中扮演着关键角色。然而,数据库在并发环境下运行时,常常会遇到一种棘手的问题——死锁。死锁现象会导致事务无法正常提交或回滚,进而严重影响系统的响应速度和稳定性。为了保障系统的高可用与性能表现,掌握PostgreSQL死锁的发生原因及调试技巧尤为重要。 死锁(Deadlock)是指两个或多个事务在资源竞争过程中相互等待对方释放资源,造成无法继续执行的状态。在PostgreSQL中,死锁通常发生于多个事务试图同时锁定相同数据行或表时。

由于数据库采用多版本并发控制(MVCC)机制,虽然大部分情况下能有效避免资源冲突,但在复杂并发控制场景中,死锁依然不可避免。 识别死锁的第一步是了解其表现形式。通常PostgreSQL会检测到死锁状态,并抛出错误提示“deadlock detected”,事务被迫中止。此时相关日志会记录详细信息,帮助分析死锁涉及的事务及锁资源。数据库管理员需定期查看PostgreSQL日志文件,尤其关注包含“deadlock detected”字样的错误信息,以便及时捕获死锁事件。 在PostgreSQL中,锁分为多种类型,包括行锁(Row Locks)、表锁(Table Locks)、意向锁(Intent Locks)等。

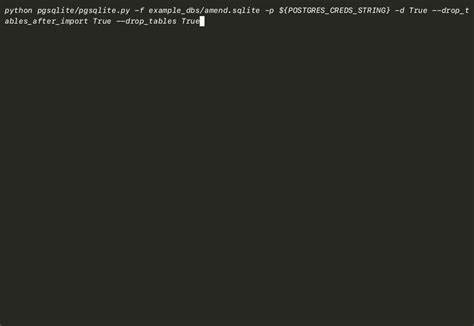

不同类型的锁在事务执行过程中发挥不同作用,针对具体场景合理分析锁的等待链能够有效定位死锁根源。通过使用系统视图如pg_locks和pg_stat_activity,管理员可以实时监控锁的持有情况和等待关系,借助SQL查询识别潜在的锁冲突和阻塞事务。 调试死锁不仅仅依赖日志,还需要配合性能监控工具。PostgreSQL提供了诸多内置诊断工具,例如auto_explain模块可以自动记录执行计划和锁等待信息,辅助开发者发现长时间阻塞的问题。此外,结合如pg_stat_statements、pg_wait_sampling插件,能够更深入了解数据库内部的锁竞争状况。 死锁调试过程中,理解事务隔离级别也极为关键。

PostgreSQL支持如READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE等多种隔离级别。不同隔离级别下锁的粒度和保持时间不同,合理设置隔离级别有助于降低死锁发生概率。一般建议在高并发环境下优先使用READ COMMITTED隔离级别,以减少长时间持锁导致的死锁风险。 开发者设计数据库操作时,应尽量避免事务间循环依赖锁资源。保持事务尽可能短小,避免长事务持有锁,以及按一致顺序访问表和数据行,是减少死锁发生的有效手段。同时,使用显式锁机制时,需充分理解pg_advisory_lock等函数的使用方式,避免因逻辑错误导致的资源占用。

当遇到复杂死锁难以定位时,可以采用故障重现策略。通过模拟生产环境中的负载和并发操作,复现死锁情况,结合日志分析,逐步缩小问题范围。此过程还可辅助编写更合理的重试机制,实现事务的自动恢复,减少因死锁导致的用户体验下降。 PostgreSQL社区和文档也提供了大量死锁调试经验和案例。积极参与技术交流,了解最新版本中锁机制的优化与改进,能够帮助数据库管理员及时调整策略,提升系统抗压能力。与此同时,对系统整体架构进行合理设计,减少无谓的锁争用,也是从根本上避免死锁的重要思路。

除了技术层面的调试手段,做好死锁的预防同样重要。通过性能测试和压力模拟,发掘潜在的锁瓶颈,调整索引设计、优化SQL语句和业务流程,确保数据库以最佳状态运作。合理的连接池配置和事务隔离管理,也能有效避免资源争夺的极端情况。 死锁虽复杂,但借助科学的分析方法和丰富的调试手段,仍然可以被高效诊断和解决。PostgreSQL提供了丰富的工具支持和成熟的机制保障,开发者和管理员只要深入理解其核心原理,结合实际应用场景,便能构建稳定、高效的数据库系统。持续关注死锁监控和优化实践,才能保障业务系统的平稳运行,提升用户体验和服务质量。

总结来看,PostgreSQL死锁问题的调试围绕着日志分析、锁监控、事务隔离、资源管理和故障复现等多个维度展开。通过系统化手段检测和分析死锁线索,有助于快速定位根因并制定针对性解决方案。同时,预防策略和合理设计也是避免死锁发生的关键因素。未来随着PostgreSQL版本更新,死锁处理机制将更加完善,性能表现也将持续提升,值得持续关注和深耕实践。