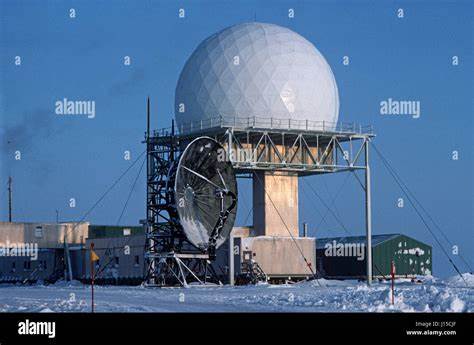

在冷战紧张局势的阴影下,DEWLine——远距离预警雷达线成为两大超级强国之间的重要防御屏障。作为一条横跨北极地区,连接阿拉斯加、加拿大北部直至格陵兰,长达3600英里的雷达链,DEWLine为当时的美国和苏联之间构建起一道坚固的电子防线。如今,DEWLine博物馆以虚拟形式存在,致力于保存和传承这一冷战遗产的珍贵记忆和资料,向公众展示那段波澜壮阔的历史。 DEWLine博物馆是一个独特的虚拟空间,没有实物展品,依赖丰富的图片、视频和知识传递,服务于对冷战历史、军事防御和北极侦察有兴趣的各类人群。博物馆旨在为非DEWLine工作人员、历史学者及广大爱好者提供全面的信息,揭开那条奇特的雷达线背后的故事。 从1957年到1993年,DEWLine持续运行了整整36年,雷达站全天候24小时不间断地监视着北极空域。

该系统设有33座雷达站,分布在途经极端寒冷和恶劣环境的北极圈内,其重要性不仅在于军事战略,更折射出人类在极端环境建造、维护和操作高科技设备的卓越能力。 建设DEWLine是冷战时期的艰巨工程。短短32个月内完成如此庞大的工程,跨越冰天雪地与荒无人烟的北极,凝聚了无数工程师和工人的智慧与汗水。建筑团队面对极端气候、偏远环境的物流挑战和严重的人力资源限制,在如此紧迫的时间里成功搭建出这条雷达线。 33座雷达站被分为三类:主站、辅助站和早期存在但后来被弃用的中间站。主站规模较大,拥有两条平行模块式建筑通过天桥相连,常驻人口从四十至七十人不等,既包括操作雷达的专业人员,也有后勤和生活支持人员。

辅助站则较为简陋,拥有单一模块建筑,容纳员工约十四至二十人。中间站旨在填充主站与辅助站之间的检测盲区,但由于其效率低下,于1963年被废弃。 雷达站点间距离约为100英里 (160公里),大致沿北纬69度线布置,距离北极圈约200英里,这样的布局确保覆盖广大北极空域。每个雷达站内配有先进的雷达设备和通信系统,尤其著名的是位于福克斯主站的90英尺高的对流层散射天线,该设备的标志性身影成为该地区独有的科技象征。 DEWLine的运行从不间断,不论严寒还是暴风雪,雷达控制台日夜有人值守,确保任何进出北极上空的飞行器都能一一被监控。其密集的监测为北美洲提供了宝贵的预警时间,避免了可能的空中威胁。

这项任务带来了极大的技术与人力挑战,从设备维护到后勤供应,所有一切都必须在极端条件下高效执行。 除了军事防御目的,DEWLine的建立与运营也对原住民因纽特人的生活产生了深远影响。从早期施工到运营,再到后来清理阶段,因纽特人的社会结构、经济模式和文化都经历了波动与变迁。博物馆特别关注这一部分,强调对因纽特文化的尊重与理解,揭示DEWLine对本地社区带来的复杂影响。 随着冷战结束,DEWLine逐渐被更现代的北方预警系统所代替。遗留下的环境问题也逐渐显现,例如大量废弃的55加仑油桶、开放式垃圾场以及损坏的机械设备遗弃在北极荒野,对生态造成威胁。

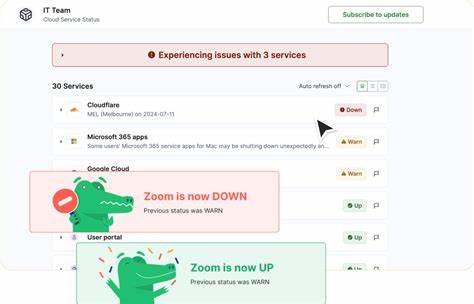

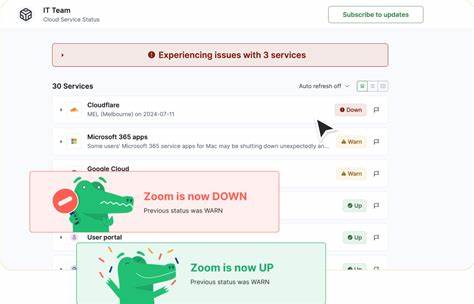

博物馆详尽收录了清理工作以及环保恢复的努力,向访客展示历史的另一面。 DEWLine博物馆不仅仅是历史资料的仓库,更是由一群热爱DEWLine事业的“老兵”组成的团队维护,这些曾经的“DEWLiners”以传递亲历者故事和丰富内容为己任。博物馆的项目负责人保罗·凯西和内容顾问保罗·凯利等核心人物,曾实地服务于DEWLine及其继任系统,凭借自身经历为公众讲述真实动人的历史故事。 除了丰富的图片和文字资料,博物馆还收录了超过四十个相关视频,涵盖建设纪录、操作说明、个人回忆录以及环境清理等多个维度。多样化的多媒体内容极大增强了公开访问的体验,帮助不同兴趣和背景的观众更全面、多角度理解DEWLine的历史和意义。 作为一个数字平台,博物馆整合了照片图库,展示了包括个人拍摄的珍贵瞬间与主题图库,生动反映了DEWLine雷达线生活与工作的真实面貌。

从冰天雪地的荒凉基地,到人员亲密的生活空间,展示了那些不为人知的细节与故事。 博物馆项目还积极推动与加拿大冷战博物馆“迪芬班克”合作,意图打破虚拟束缚,打造实体空间。通过收集和展出少数存留的实物,联合举办展览,将DEWLine的故事更加鲜活地带入公众视野。 DEWLine的历史象征着冷战期间科技与地缘政治的结合,是北极地区军事监测发展的重要里程碑。它不仅承载着军事紧张和国家安全的历史,还反映出人类如何适应与改造极端自然环境,以保证安全与防御。博物馆通过承载丰富资料和记忆,提醒世人珍视和平与环境保护的重要性。

探索DEWLine远距离预警雷达线博物馆,既是一次冷战军事的回顾之旅,也是理解北极地区生态、原住民文化和技术进步的窗口。它将历史与现代科技、军事与文化交织在一起,编织出一个极具时代意义的故事,唤起人们对那段矛盾又复杂年代的深刻反思与敬意。