随着数字时代的到来,视频游戏作为一种普及度极高的娱乐方式,逐渐成为人们日常生活的重要组成部分。尤其在日本,这一趋势在2020年至2022年间显得尤为突出,受到新冠疫情影响,人们的社交活动大幅减少,视频游戏成为隔离期间的主要休闲选择。然而,围绕视频游戏对心理健康及整体幸福感的影响,学界和社会舆论始终存在巨大分歧。尽管早期研究常基于观察数据指出视频游戏与心理压力及焦虑的负面关联,但因果关系却难以明确界定。近期日本学者采用了独特的自然实验设计,依托游戏主机抽签机制,首次揭示了视频游戏对心理健康的潜在积极影响,为争论带来新的视角。 研究背景 传统上,视频游戏尤其是含有暴力元素的游戏,常被公众和部分政策制定者视为心理健康风险源,甚至在国际疾病分类(ICD-11)中列入“游戏障碍”条目,加剧了社会对年轻玩家的负面成见。

然而,许多研究存在方法学局限,多以相关性分析为主,缺乏足够的因果推断证据。此外,疫情期间视频游戏使用量明显增加,社会对其正负面影响的关注更趋焦点化。疫情带来的社交隔离使视频游戏不仅成为消遣方式,更承担起情绪调节和社会交往的功能。这种背景下开展的研究对于厘清视频游戏与心理健康的真实关系至关重要。 研究设计与方法 这项研究采集了2020年至2022年间日本全国范围内超过九万七千名10岁至69岁人群的调查数据。利用疫情期间供应链短缺导致购买游戏主机的唯一途径——抽签获得购买资格——作为自然实验基础,研究者将抽签胜出者视为随机被“赋予”了玩游戏主机的机会,从而推断视频游戏行为的因果效应。

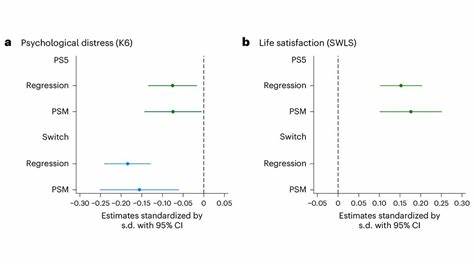

通过多轮在线调查,收集参试者的游戏主机所有权、游戏时间、心理压力量表(K6)与生活满意度量表(SWLS)等数据,同时结合多种统计及机器学习模型,包括多变量回归、倾向评分匹配和工具变量回归等,增强研究的内外部有效性。 核心发现 研究结果显示,中奖获得Nintendo Switch或PlayStation 5(PS5)购买资格的参与者,心理压力显著降低,生活满意度明显提高。特别是Switch持有者心理压力下降幅度达到0.2个标准差,PS5持有者亦实现约0.1个标准差的心理改善。视频游戏时长与心理健康呈正相关,每增加一小时游戏时长,心理健康和生活满意度均有所提升。但超过每日3小时的游戏时长,其积极效益趋于减弱,提示游戏过度可能埋藏潜在风险。机器学习分析进一步揭示,视频游戏对不同性别、年龄、职业及家庭结构人群的影响存在差异。

例如,Switch游戏的心理效益在青少年群体尤为显著,且对女性玩家较为平等友好;而PS5更受核心玩家及无子女成年男性欢迎,其效益也表现出显著的异质性。 影响机制探讨 视频游戏可能通过多种心理机制影响人的幸福感。正向机制包括游戏带来的心情管理与缓解压力、自我决定理论中的自主性满足,以及通过在线或线下多人互动建立社交连接。同时,部分游戏被用于心理治疗与康复,验证了其正向心理调节潜能。反向机制则可能由于沉迷影响睡眠、现实生活疏离以及替代身体活动等负面因素产生。然而,本研究发现的整体效果倾向积极,暗示合理游戏行为能有效促进心理健康。

政策与社会意义 研究结论对公共卫生政策、游戏产业规范及家庭教育均具指导价值。首先,政策制定者应避免将视频游戏单一视为心理风险源,而应基于科学证据制定分层干预措施,关注游戏类型、用户特征及使用时长。其次,行业可借鉴差异化用户需求,设计更多促进心理健康的游戏内容与体验。家庭及教育部门亦应鼓励合理游戏时间,倡导健康游戏文化,避免不必要的歧视与偏见。 方法论反思与局限 尽管采用了严谨的自然实验和多元分析方法,研究依赖自报告数据及特定时间(疫情期间),因此外部有效性仍受限。疫情特殊时期可能放大了视频游戏的心理庇护作用,后疫情时代需持续关注游戏-心理健康关系的动态变化。

此外,抽签机制虽为较理想的随机设定,但实际抽签参与行为及反应率差异仍可能引入一定偏倚。未来研究应结合更多客观行为数据并延续多时间点追踪。 未来展望 随着数字娱乐形式的层出不穷,深入理解各类数字内容对心理健康的差异化影响尤为重要。未来研究可以结合神经科学、生理指标与大规模数据,探究视频游戏正负效应的生物机制和人群敏感窗口。个性化干预和精准健康促进策略将成为趋势。同时,跨国比较研究也有助于揭示文化因素在游戏心理效应中的调节作用。

结语 这项2020至2022年基于日本大样本的自然实验研究,为视频游戏对心理健康的因果效应提供了较为坚实的实证支撑,显示合理的视频游戏活动可增强心理幸福感并降低心理压力。与此同时,游戏时间的合理把控和个体差异的关注不可忽视。社会各界应以科学、包容的态度对待视频游戏,引导其成为促进心理健康的积极力量,而非单纯的风险因子。随着研究的不断深入,视频游戏与心理健康之间复杂且动态的关联将得到更为清晰和全面的揭示,助力健康数字生活的发展。