在我们的生活中,常常会发现有些人明明知道某些行为会带来负面后果,却依然难以改变这种模式,这种现象被称为自我破坏行为。它不仅表现在个人生活和工作中,也广泛存在于心理健康、成瘾行为以及各类决策失误中。理解自我破坏行为的科学基础,能够帮助我们更好地认识人的行为复杂性,从而探索有效的干预手段,促进个体的积极转变。澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)近期的一项研究对这一现象提供了新的见解。通过一款精心设计的在线学习游戏,研究团队揭示了不同人群在面对惩罚机制时的行为反应差异,并揭开了为何部分人群即便获得明确信息,仍无法避免重复错误。游戏设计要求参与者在两颗行星中做出选择,每个选择会触发不同的结果——一种增加积分,另一种则会导致积分被扣。

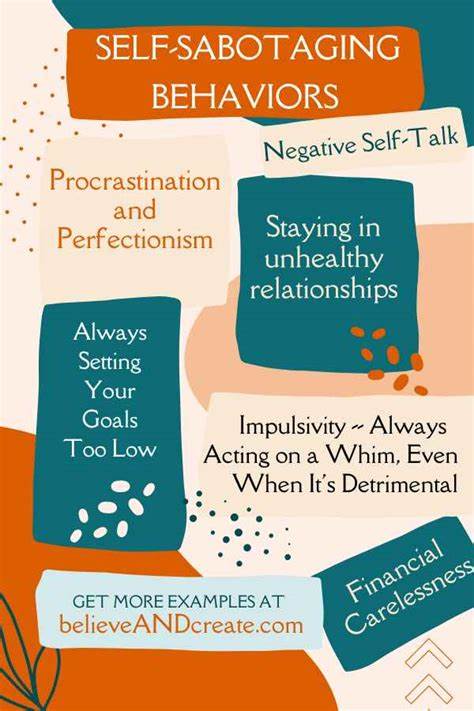

此惩罚机制并非每次操作都会出现,而是以不规则的方式呈现,让参与者通过反复试验尽快识别哪个选择会导致损失。通过观察,研究人员将参与者划分为三种行为类型。第一类被称为“敏感型”,这部分人能够迅速察觉并调整策略,避免导致惩罚的选择。第二类“无意识型”,他们初期无法识别错误,但在明确告知后,能够积极调整行为避免负面结果。最为有趣的第三类是“强迫型”,这些人即使在被告知错误所在之后,仍持续选择那些带来恶果的选项,表现出典型的自我破坏行为。更深入的访谈显示,“强迫型”的参与者对自己所做的选择有清晰的认知,甚至能准确描述自己的行为策略,但在实际行动中依然无法做出改变。

这一现象表明,他们的问题并非因习惯使然或缺乏动机,而是存在认知与行为整合上的障碍。他们虽然知道风险,却无法将新获得的信息有效应用于调整自己的行为,这揭示了自我破坏行为的核心科学之谜。此次研究的数据覆盖来自全球24个国家、不同文化背景和年龄层的267名参与者,尤其包括了大量50岁以上的中老年人群。显著的发现是,随着年龄的增长,出现“强迫型”行为的比例有所上升,这可能与认知灵活性的下降有关。认知灵活性指个体调整思维方式、适应新情况的能力,随着年龄增长,这种能力可能减弱,从而影响了行为调整的效率。此外,半年后的追踪测试结果同样令人关注,绝大多数参与者仍表现出原始的行为类型,说明这些行为模式具有高度的稳定性,近似于人格特质,而非偶发的情绪反应或一时的误判。

这意味着针对这类行为的干预需要持久并且具有针对性,传统的单一信息传递可能难以奏效。研究结果也对现实生活中的诸多领域有着深远的启示,比如赌博成瘾、药物依赖、饮酒过量等问题中,患者表现出明显的自我破坏倾向,明知其行为会带来严重后果,却难以自我调节。传统的治疗模式往往依赖于不断向患者传递负面影响信息,但研究表明,对于“强迫型”人群来说,单纯的信息传递效果有限,他们更需要结合认知行为疗法及其他心理干预策略,帮助他们打破行为与认知之间的隔阂,实现真正的行为改变。在公共健康领域,许多宣传禁烟、节酒、健康饮食的宣传活动假设提供充分的信息足以促使群众转变行为,但这项研究挑战了这一前提。信息只是行为改变的一个方面,对于部分群体来说,他们需要更为个性化和深入的支持与指导,才能突破行为模式的束缚。深化对自我破坏行为的理解,也促使我们重新审视“理性决策”的假设。

传统经济学和行为科学常认为人会根据利益最大化原则进行选择,但现实中,个体往往受到复杂心理因素的影响,做出非理性的选择。此次研究证实,某些行为模式是稳定且难以改变的,这超出了单纯理性计算的范畴,更像是根植于神经认知结构和心理特质中的深层次表现。未来的研究方向,或许需要结合神经科学技术,探究大脑结构与功能如何影响认知灵活性及决策调整能力。同时,结合遗传、环境及心理咨询因素,构建多维度的行为干预模型。对医疗机构、心理咨询师、公共政策制定者而言,理解自我破坏行为的科学机制尤为重要,这不仅有助于设计更有效的干预方案,也有助于提升社会整体的健康水平和幸福感。个人层面,认识到自己可能属于“强迫型”行为群体,能够促使个体更加主动寻求专业帮助,避免陷入反复的负面循环。

对于教育体系而言,也可将认知灵活性与行为调整列为培养重点,让学生从小掌握调节自身行为的能力,减少未来可能出现的自我破坏倾向。总之,自我破坏行为的科学研究打开了人类行为复杂性的一个新视角,揭示了知与行之间深刻的割裂。克服这种割裂,是个人成长与社会进步的重要课题。通过多学科合作和持续探索,未来有望实现对这类行为的有效干预,让“明知而行”的理想成为现实。