在当今数字化转型加速的时代,企业及个人都深度依赖各种软件系统来处理信息、进行决策和管理业务流程。然而,随着使用时间的推移,这些系统往往演变成复杂难控的“蔓藤式系统”。它们如同园林中的蔓藤植物一样,起初是为了解决某个具体问题而生,但经过反复的修补、扩展和调整,在适应环境的同时也变得错综复杂、难以管理。本文将深入探讨这类系统的形成原因与特征,剖析其带来的技术挑战,探讨软件可塑性(malleability)的双刃剑特性,并结合实际工作经验,分享如何平衡灵活性与约束,实现系统的可持续发展与变革。蔓藤式系统的典型特征孕育于现实工作中的“临时方案”与“快速迭代”。许多系统起初只是为了解决一个小问题而创建,比如管理某项指标计算或实现某个业务规则。

随着时间发展,新的需求不断涌现,团队往往选取“最快捷有效”的方式来应对,逐渐堆叠代码、公式、配置和数据处理逻辑。这种演变缺乏总体设计和规范,使得系统内部逻辑错综复杂,部分代码和功能逐渐失去作用却未被清理,模块之间关系模糊交织,导致极高的维护成本和技术风险。真实案例不胜枚举,一份用于报告可持续发展指标的代码库,包含针对不同投资类别的分支计算路径,逻辑加载和计算深度交织,令数据源稍有变动,历史指标难以复现。另一例是复杂的Excel报表,依赖多层链接和人工维护,其中关键的更新操作由专人负责,且整个流程缺少自动化和可追溯性。即使是经济模拟系统,也难逃“历史设计”遗留的简洁但晦涩代码风格,带来代码可读性 faible和测试体系缺失的问题。蔓藤式系统的根本优势在于解决了现实中的关键问题,输出结果通常准确有效,业务依赖高度紧密。

因此,尽管技术层面存在风险,企业并不轻易放弃它们。由于系统的重要性及用户习惯,输出往往经过反复核查,防止灾难性错误发生。但从技术视角看,这些系统极易产生隐藏的缺陷和维护障碍,扩展新功能时更是困难重重。如果要为财务模型增加新投资品种,需要面对成百上千条复杂的公式,好比在茫茫枝蔓中寻找起点。如此系统缺乏合理架构,难以复用与扩容。对比之下,常见的应对策略是选择“砍掉重练”——将复杂的蔓藤系统完全重写。

然而,这种做法往往忽视了其独特的业务适配性和彩虹桥式的价值。蔓藤系统往往是多年积累的智慧结晶,能够灵活应对特定环境和规则。摒弃不仅代价高昂,也可能导致短期业务中断和用户抗拒。在实际工作中,更可行的路径是“拥抱、扩展、替代”。先将老系统包裹一层接口,接管其输出责任,然后逐步重构内核,提高代码管理和扩展能力。用户间的妥协与协作在这一过程中至关重要,bug一致性成为维系信任的关键。

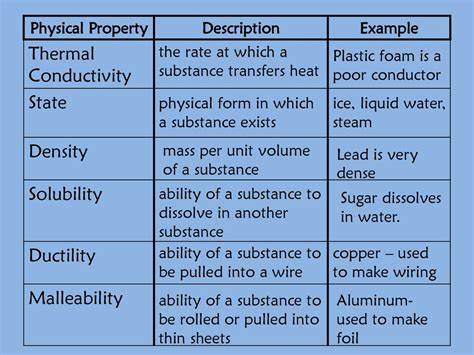

另一方面,可塑性的概念为我们理解蔓藤式系统提供了视角。可塑性指的是软件能够根据用户需求灵活调整和改造的能力。这种能力的核心是用户或开发者拥有一定的编程技巧或对工具(如Excel、Alteryx、Qlik等)熟练操作,使系统能够轻松适应不断变化的需求。可塑性使系统能够像蔓藤一样生长、适应和覆盖新的问题空间,展现高度的适应力和创造力。然而,过度自由也会带来问题。为了从根源上消除错误和不一致,需要引入约束,比如限制公式变化、定义严格的类型系统、划分问题域的边界等。

通过“沿着缝隙裁剪现实”,将问题解构为互相正交、整洁组合的部分,提升系统的整体健壮性和可维护性。但是,约束与灵活性始终存在博弈关系。约束虽能降低错误率和复杂度,却也限制了用户的自由度和系统的动态可塑性。开创完全开放且简洁高效的可塑性软件尚属梦想,现实中各种约束和复杂性无时无刻不在限制系统的自由价值。用户视角也反映了这一点。多数普通用户缺乏设计和维护复杂系统所需的训练与技能,更不愿意投入过多时间琢磨底层结构。

以个人使用Linux系统为例,遇到音频配置问题时,用户常常采取随意安装组件和更改配置的方式,最终形成复杂且难以恢复的“泥团”现象。虽然技术上可能彻底打磨和重构每一个细节,但现实中多数人选择权衡时间和成本,接受一定的混乱。这并非非理性,相反,是对有限资源和认知负担的合理分配。在低风险或低影响的软件场景中,这种“粗糙且混沌”的使用模式普遍存在且可接受。但面对高风险任务,如撰写博士论文,系统的稳定性和可靠性显得尤为重要,苛刻的错误容忍度和数据保护需求迫使软件必须具备更强的约束机制和容灾能力。从理论层面窥探软件复杂性的极限,数学中的赖斯定理(Rice's Theorem)指出,对于任何非平凡性质的程序行为,该性质本身是不可判定的。

这意味着任何试图完全自动检测某些重要性质(例如程序中是否存在特定错误)的努力都注定是有限的。实务中,这反映为开发系统时必须设计“逃生阀”——特殊模式或路径以绕过常规限制,比如Rust语言的unsafe机制,或者手动读写Excel的功能。此原理也隐约揭示了多参与方协调的典型复杂度,参与者数量与其间通信复杂度呈二次方增长,协调问题随规模急速恶化。巨大的代码库,即使维护良好,也不免陷入管理困难的泥淖。每次“重启”新项目时,团队都会充满信心“这次肯定能做对”,但实际执行往往又以系统设计与语言开发相互交织告终。诚然,系统的改进与优化永无止境,技巧、工具、理念不断进步,但从根本上期待有一种“魔术般的组合方式”彻底消除复杂度,则不切实际。

正如思想家Jamie Brandon所感悟,“未被习得的事物”(Things Unlearned)提醒我们,难题永远存在且层出不穷。总结来看,蔓藤式系统是现实世界中不可避免且有价值的一部分。它们满足了业务关键需求,承载了多样化且复杂的规则和逻辑。虽然蔓藤系统难以维护、扩展,也存在技术风险,但放弃或重写的代价极高。真正必要的是引入恰当的约束,以减少系统错乱和不可控性,同时保留一定程度的软件可塑性,赋能用户灵活调整。可塑性是美好的,软件应当更具灵活性,让用户拥有更多自定义能力,但缺乏约束将滋生混乱,重度依赖开发者的复杂系统也失去了用户的主动权。

理解和把控二者的平衡,是软件设计的核心艺术。虽然现阶段完美统一二者的方案尚未成型,但我们应坚持不断探索,在灵活与约束之间寻求合适度。通过领域划分、接口设计、模块解耦以及用户参与机制,逐步降低蔓藤式系统带来的负担,使其演变为更健康、更可靠、兼具灵活性的生态系统。探索蔓藤式系统与软件可塑性的边界和交织,是推动软件设计与工程实践向前发展的关键课题。面对复杂的现实,不必执着于极端的清净与纯净,但务必尊重业务诉求、理解技术瓶颈,用智慧和耐心构筑可持续的技术根基。