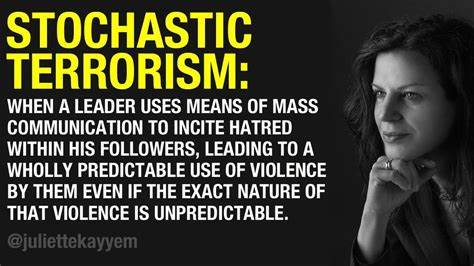

在当今社会,信息传播极为迅速和广泛,言论的力量常常被放大,影响着社会的稳定与安全。随机恐怖主义作为一种新兴的政治暴力形式,因其隐蔽性和难以追责的特征,正在引发越来越多的关注和担忧。该概念首次由Gordon Woo于2002年提出,最初用于评估恐怖袭击的风险,但随时间发展,学者们逐渐将其定义为特定类型的政治和社会现象。随机恐怖主义通过主导言论中的刻意模糊、暗示或编码,激发个体或孤狼式的暴力倾向,却让言论传播者避免法律责任。核心机制在于,某些公众人物、媒体大V或政治领导人借助含有挑衅性但无明确暴力指令的话语,影响潜在攻击者,致使其相信实施暴力是合理的甚至是达成政治目标的手段。由此形成的暴力个体与施压言论者之间不存在直接组织联系,暴力行为的不可预测性和随机性正是“随机”这一概念的体现。

随机恐怖主义的一个关键特征是其言论通常不存在明显的直接煽动暴力的明显证据。演讲或社交媒体言论中常利用双关、暗示、隐喻、轻描淡写的威胁或“狗哨”式的表达方式,令普通听众难以界定其危害性。这种言辞令施言者享有法律上的掩护空间,尤其在保护言论自由的司法环境下,政府很难因为言论而提出诉讼或惩处。然而,尽管缺乏明确的法律责任,随机恐怖主义引发的暴力却屡见不鲜,造成了严重的社会伤害和安全风险。媒体在随机恐怖主义中扮演了双重角色。一方面,传统媒体和新兴社交媒体成为这种言论传播的温床,使具有煽动性的观点迅速传播和放大。

另一方面,部分媒体的过度曝光或暗示性报道,不知不觉间放大了极端言论的影响力。舆论生态的封闭回响室效应,加剧了仇恨话语的扩散,使得观众群体日益极化,从而为暴力行为埋下隐蔽的伏笔。在具体案例中,随机恐怖主义表现得尤为明显。例如,2011年发生在亚利桑那州的图森枪击事件,当时針对政治人物加比·吉福兹的敌对言论被认为在一定程度上激发了行凶者的动机。此外,美国前总统唐纳德·特朗普在2016年竞选时关于第二修正案的含糊言论,也被学者和媒体视为典型的随机恐怖主义案例,因该言论被解读为某种暗示性的暴力支持,其后确实出现了针对政治对手的暴力事件。国际视角中,极端伊斯兰组织如基地组织和ISIS通过传播敌对、极端的宗教及政治言论,亦采用随机恐怖主义策略,煽动信徒和孤立的攻击者实施暴力。

类似情况也发生在英国,2016年英国议员乔·考克斯在脱欧公投前遭受袭击,施袭者的极端思想与主流政治内部的仇外言论有关,这类行为被视为随机恐怖主义的典型表现。这种难以直接归责且盘根错节的因果链条使随机恐怖主义成为治理上的挑战。面对此类挑战,各国学者和执法机构提出了多种应对策略。教育和预防方面,通过推广批判性思维、媒体素养和“态度免疫”训练,强化公众识别和抵御极端煽动言论的能力,减少个体被激进化的风险。法律层面,尽管言论自由是多数民主国家的基本原则,但部分国家如德国通过《Volksverhetzung》法律严格限制和惩治煽动仇恨和暴力的言论。与此同时,加强对政治暴力特别是针对民选官员、选举工作人员等关键人员的法律保护,也被视为有效缓解随机恐怖主义暴力蔓延的手段。

技术手段同样不可忽视。随着社交媒体算法对信息推荐的影响,平台应承担更大责任,限制和删除散布仇恨、暴力暗示及虚假信息的内容,阻断极端思想和行为的传播链条。政府部门应与网络平台及民间组织联手,推动建立多层次的监测和预警机制,从源头遏制潜在威胁。同时,心理健康支持和社区干预也在防范个体激进行为方面发挥重要作用。随机恐怖主义不仅是法律和安全问题,更是社会文化和政治环境的反映。塑造包容、理性和开放的公共话语空间,减少刻板敌意和极端对立,是根本性解决方案。

社会各界应重视消除误解、减少仇恨言论的传播渠道,促进多元对话与理解。总之,随机恐怖主义作为一种隐蔽而复杂的暴力诱发机制,挑战着现代社会的治理能力和价值体系。通过深入理解其运作原理及影响因素,结合教育、法律、技术和心理等多维度手段,社会能够更有效地预防相关暴力事件的发生,维护公共安全和社会和谐。未来需要更多跨学科研究和国际合作,推动政策制定和执行,努力遏制随机恐怖主义的伤害,实现言论自由与公共安全的平衡。