耶路撒冷,这座承载着多个宗教信仰圣地的古城,经历了近五千年的历史洗礼,其人口结构的演变反映了政治变迁、宗教冲突及文化交流的多重影响。耶路撒冷悠久的人口历史并非单一族群的故事,而是各民族、宗教和文化交织的复杂画卷。从波斯时期到现代,以色列和巴勒斯坦的多个政权更替,都深刻影响了这座城市的人口构成和社会氛围。 在古代波斯统治时期,耶路撒冷属于犹太省(Yehud Medinata),估计人口在1500至2750人之间。那个时代的耶路撒冷,主要以犹太人为主,反映出当时作为犹太人宗教和文化中心的地位。进入公元一世纪,罗马帝国对耶路撒冷的统治及其爆发的犹太战争,导致城市人口剧烈波动。

历史学家约瑟夫斯记载,在第一次犹太-罗马战争期间,耶路撒冷人口曾扩大至60万甚至一百万以上,但战争的惨烈也带来了大量人口死亡和流散。根据现代学者估计,公元70年罗马围困时,城内人口大约为6万至8万人,较历史记载保守许多,但这一数字仍显示出当时耶路撒冷作为地区重要城市的规模。 中世纪时期,耶路撒冷的人口结构在基督教十字军征服和伊斯兰王朝交替之间不断变化。十字军时期,犹太社区几乎被完全摧毁,绝大多数犹太人被杀害或驱赶。直到萨拉丁于1187年夺回耶路撒冷,犹太人开始缓慢回归,形成由本地摩洛哥犹太人与“弗兰克”犹太人组成的小型社区。然而,此后随着城市政治环境的改变,犹太居民仍受到诸多限制,城市人口以穆斯林和基督徒为主。

奥斯曼帝国时期,凭借“米莱特制度”,不同宗教社群得以在各自自治的框架内保持独立,促进了宗教和民族群体分别发展,同时也形成了各自独特的社区文化。 18世纪至19世纪前期,耶路撒冷的人口构成以穆斯林为最大群体,但犹太人口正逐步增长。20世纪初,随着犹太复国主义运动的兴起和多次移民浪潮,犹太人在城市中的比例迅速上升。19世纪中叶,耶路撒冷开始向旧城墙外扩展,许多由犹太慈善组织资助的社区如Mishkenot Sha’ananim等开始建立,进一步促进犹太社区的发展。犹太移民多为东欧阿什肯纳兹犹太人,他们在经济上依赖于海外捐助(Halukka),并逐步巩固了自己在城市中的地位。 关于19世纪的具体人口数据,历史资料显示存在较大分歧。

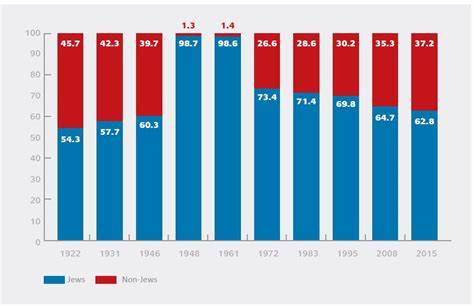

不同的旅行者、外交官和统计调查因取样范围及统计目的不同,对犹太人、穆斯林和基督徒的数量描述不一致。在1838年至1876年间,部分报告认为穆斯林为“相对多数”,也有报告称犹太人数占优势。进入1880年代后,犹太人渐渐成为相对多数,城市总人口不断上升,至20世纪初,犹太人在耶路撒冷的人口比例持续提升。 进入现代,尤其是英国托管时期(1917-1948年),犹太人数量的增加伴随政治局势的紧张而加剧。1919年之后,随着第三次犹太移民浪潮到来,耶路撒冷的犹太社区迅速扩大,成为城市的主导群体之一。1931年英国官方人口普查显示,耶路撒冷共有约9万人,其中超过五万人是犹太人,穆斯林和基督徒分别接近两万人。

1948年以色列独立战争极大影响了耶路撒冷的地理和人口分布,城市被分为东西两部分,西耶路撒冷归以色列控制,东耶路撒冷则处于约旦统治下。1967年六日战争后,以色列占领了东耶路撒冷,并在随后宣布将其纳入统一管辖区,城市人口统计范围随之扩大,同时包括了部分原属东部的阿拉伯村庄和社区。以色列官方统计显示,至2020年,耶路撒冷总人口约为95万人,其中犹太人约占60%,穆斯林占37%,基督徒约1.7%。 近年来,人口动态受到多种因素影响。犹太族群的生育率有所提高,移民人数增加,这在一定程度上促使犹太人比例回升。与此同时,阿拉伯穆斯林社区的生育率有所下降,但仍然保持稳定增长。

东西耶路撒冷的分布以及人口统计边界的变动,使得人口结构变得复杂且具有政治敏感性。 耶路撒冷的人口历史不仅是一段数字的变迁,也映射出宗教信仰、文化认同以及政治斗争的交织。多元宗教的并存往往伴随着冲突与融合,城市治理层面需要应对复杂的社会结构与互不相容的国家诉求,这使得耶路撒冷成为全球关注的焦点之一。对于研究中东地区政治和社会变迁,耶路撒冷的人口历史提供了宝贵的视角。 此外,耶路撒冷丰富的宗教和民族构成也赋予其文化多样性。城市居民包括犹太人、穆斯林、基督徒各自的多个教派及族群,如阿什肯纳兹和塞法迪犹太人,逊尼派和什叶派穆斯林,希腊正教、亚美尼亚教会及天主教基督徒等。

他们各自保留语言、礼仪和传统,形成丰富的宗教文化景观。 纵观耶路撒冷的人口变迁,历史上外族入侵、宗教战争、政治分裂均曾影响城市结构。尽管如此,耶路撒冷仍为诸多信仰者视为圣地,连续千年的宗教朝圣、生活定居与文化传承,共同塑造了今日这座极具全球意义的城市。未来的耶路撒冷,无论政治形势如何变化,其独有的人口多样性和历史积淀依然将是一笔无价的文化遗产。