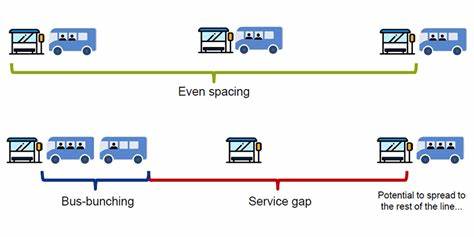

公交车聚集现象,英文称为Bus Bunching,是城市公共交通系统中常见且令人头疼的问题。尽管公交车通常按照预定时间间隔在同一路线上运行,理想状态是车辆间距均匀,方便乘客合理分配搭乘时间,但实际上,车辆往往会在某些站点形成成群结队、尾随相随的情况。这种现象不仅打乱了乘客的出行计划,也加重了城市交通压力。深入了解公交车聚集现象的原因、影响及其解决方法,对于提升公共交通服务质量和效率具有重要意义。 公交车聚集的根本原因通常源于车辆运行过程中时间间隔的动态变化。假设两辆公交车以固定时间间隔运行,理应各自保持均匀推移速度并按计划停靠各站点。

然而,现实状况中,由于道路拥堵、红绿灯等待、上下车乘客数量等因素影响,导致前方车辆出现延迟。前车延迟后,后车乘客会发现等候时间缩短,可能赶上前车尾部后的这辆车,乘客需求发生转移,令前车停站时间进一步延长,这种连锁反应加剧车辆间距的不均匀,最终导致两辆甚至多辆公交车重叠运行。 具体来说,假如第一辆公交车因为路段堵塞而在中途某站停留时间延长,后面本该与它间隔一定时间的第二辆公交车就会缩短到该站的等待时间。第二辆车抵达时,前方因延误积累了更多乘客需要上下车,导致第一辆车停留时间更长。与此同时,第二辆车遇到的乘客数量减少,可以更快通过站点,形成明显的首尾拥挤,使两车“靠拢”的现象不可避免。在某些情况下,追赶的第二辆车甚至可能超过前车,形成车群聚拢的情况。

公交车聚集带来的直接影响体现在乘客体验和系统运行效率两个方面。对乘客而言,车辆成群出现意味着等待时间的极大不确定性。虽然偶尔聚车允许部分乘客搭乘较少拥挤的车辆,但更多时候却使得前方一辆公交车过于拥挤,而后面车辆空位较多,乘客不得不权衡是否等待后车,抑或匆忙上车。若乘客未能合理分配等车时间,出行体验显著下降。另一方面,对整体公交系统而言,车辆不均匀间隔降低了运力利用效率,造成资源浪费。车辆成群运行时,短时间内交通负荷集中,之后则出现空车,降低了服务质量,也加剧路面交通压力,尤其在高峰时段更为明显。

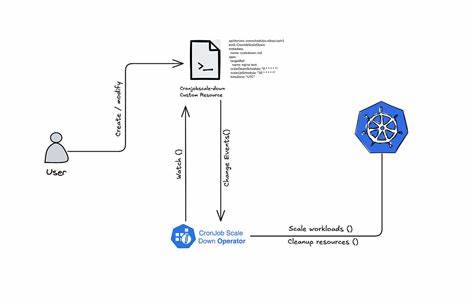

城市公交规划者为应对公交车聚集现象,已尝试多种策略。传统做法包括设定在每个站点的最短和最长停靠时间,以便限制车辆延误或过快经过,为调节车流提供一定弹性。但这一方式并非万能,极端路况时仍然可能失效。此外,部分公交线路实行跳站措施,即在拥挤路段临时跳过部分低需求站点,缩短整体运行时间,缓解聚集压力。 还有创新的方法在实践中展现了一定成效。北亚利桑那大学的研究表明,放弃严格时间表,采取动态的车辆间距管理更为有效。

具体做法是在关键站点刻意延迟部分车辆发车或者停留,以维持车辆均匀分布,避免车辆堆积。该策略借助实时数据监控和智能调度,实现公交车队列扁平化,显著减少了聚集现象,提升了公交系统的稳定性和准点率。此外,加强乘客引导工作,鼓励乘客合理分配候车时间和搭乘后续车辆,也在一定程度上缓解了压力。 当前技术发展也为解决公交车聚集问题提供了巨大支持。例如,GPS定位和移动数据的广泛应用,使得运营者能够实时监测每辆公交车位置和运行状态,快速响应拥堵或延误,灵活调整发车频率和停靠时间。智能交通信号灯系统能够根据信息反馈调整绿灯周期,优先保证公交车通行,减少路面拥堵对车辆运行的影响。

无人驾驶和自动化调度技术未来有望通过精确控制车辆速度和间距,根本杜绝公交车聚集现象的发生。 值得注意的是,增加车辆数量并非解决聚集问题的最佳途径。表面上看,更多公交车意味着更大运力,能够分担乘客压力。然而,如果车辆未能有效分布,反而加剧了拥堵和聚集现象,形成“车龙”。因此,注重精细化管理和智能调度,才是提升公交系统整体效率和服务质量的关键。 总而言之,公交车聚集现象是城市公共交通运行中的复杂挑战。

它由多种因素相互作用产生,直接影响乘客体验及系统运转效率。解决这一问题需要从规划设计、技术应用、乘客引导多角度入手,结合现代信息技术加强实时监控与灵活调度。通过合理设置停靠时间、调整车辆发车策略以及引入智能系统,公交运营者能够有效缓解甚至避免车辆聚集现象。未来,随着智能交通技术的发展,公交车队间距的均匀管理将更加自动化和智能化,城市公共交通的准点率和乘客满意度将进一步得到提升。公交车聚集虽是长期存在的难题,但通过科学研究与技术创新,我们有望实现更加高效、便捷的城市公交服务,助推绿色出行和城市可持续发展。