近年来,随着人工智能技术的飞速进步,大型语言模型(large language models,简称LLMs)成为了学术界和工业界关注的热点。尤其是在化学科学领域,这些基于大规模文本数据训练的自然语言处理模型展示了非凡的能力。它们能够处理各种化学相关的问题,涵盖分子结构、化学反应预测、材料设计等多个复杂领域,让人们不禁思考:新时代的化学研究会被这些智能系统颠覆吗?本文将剖析大型语言模型与传统化学专家的差异与优势,帮助读者全面理解当前的技术现状及未来发展方向。大型语言模型的核心优势之一是其对海量文本信息的理解和归纳能力。当前的模型经过训练,能够在未明确定义的任务上表现良好,如回答专业考试问题,甚至自动设计化学反应方案。像GPT-4和一些开源模型表现出色,能够在多种复杂化学任务中达到甚至超过普通学者的水平。

这种能力的背后,既有其训练数据包罗万象的优势,也得益于不断扩展的模型规模和复杂度。然而,这种“智力超群”并非没有缺陷。在对比真实化学专家的表现时,研究发现这些模型在处理基础知识类问题时表现优异,但在涉及深层次推理、分子结构解析、核磁共振信号预测等需要复杂演绎和空间想象的问题上,模型的准确率显著下降。比如,在分析分子对称性以预测核磁共振峰数目这一任务中,最领先的模型的正确率只有约二成,而人工专家的判断则更为准确。一个重要原因是,模型通常只能借助文本或简化的分子表示(如SMILES),难以真实“理解”分子的三维结构及其化学属性。这种现象说明,尽管大型语言模型内嵌了丰富的化学知识,但其推理机制仍然较为表面,缺乏人类化学家的直觉和结构理解力。

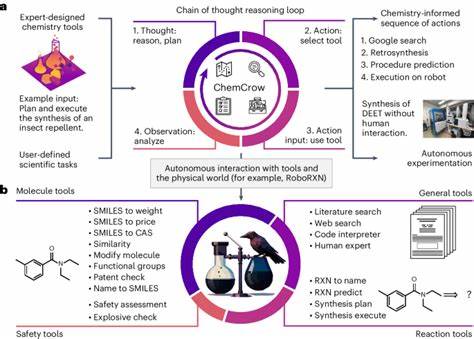

除了知识和推理表现上的差异,另一个不可忽视的挑战是模型的“过度自信”问题。实验中,多数模型无法准确评估自身答案的正确性,错误回答时仍表现出极高的自信度,甚至在涉及安全性和毒性等敏感话题时,过于乐观的回答可能导致误导和潜在风险。这一点尤为重要,因为化学领域涉及大量危险物质和复杂操作,错误信息可能带来严重的后果。面对这种情况,专家们强调模型输出需要经过严格的人工审查和辅助验证,以免误用造成负面影响。值得注意的是,虽然目前大型语言模型在化学领域的应用仍存在局限,科研人员和工业界依然看到了巨大的潜力。例如,通过与外部数据库的结合,可以显著提升模型在专业知识检索方面的表现;借助工具增强型系统(tool-augmented systems),模型能够访问更多权威化学数据,极大提高回答的准确性和实用性。

此外,根据最新研究,模型规模和训练数据的丰富程度正与性能呈正相关,未来随着更大规模和更高质量数据的引入,化学LLM的能力有望进一步提升。该领域还引发了对化学教育模式的深刻思考。传统的化学教育长期依赖记忆和机械计算,但面对能够快速检索和处理大量知识的人工智能辅助系统,培养学生的批判性思维、复杂推理和创新能力变得更加重要。人工智能可以成为化学家的强力助手,人类专家将专注于设计实验、理解模型隐含的科学意义及探索未知领域,实现人机协同发展的新局面。除此之外,建立科学合理的评估体系对于推动化学大型语言模型的发展至关重要。此前,相关的化学知识评测多偏重单一任务,缺乏涵盖知识、推理、计算和直觉等多个维度的综合框架。

针对这一问题,研究团队推出了ChemBench框架,收集和整理了超过2700道涵盖广泛化学主题和技能的问题,并邀请专业化学家参与测评。初步结果显示,领先的LLM在整体正确率上甚至超过了参与测试的专家,但在某些关键领域表现不佳。这种细致的对比不仅揭示模型优势与短板,也为未来模型改进提供了方向。与此同时,ChemBench还包含了化学偏好判断的问题,即模型是否能了解化学家的喜好和直觉。测试结果表明,大多数模型在这方面表现接近随机猜测,表明它们在捕捉人类主观倾向和复杂决策层面仍有巨大提升空间。展望未来,化学领域的大型语言模型有望成为研发新材料、加速药物发现、自动规划实验流程等多方面的有力工具。

通过融合更丰富的结构数据、多模态信息以及更安全的推理机制,模型的化学理解力和可信度将继续提升。对科研人员而言,理解和把控这些工具的优缺点尤为重要,以实现最大化的科研效益和风险控制。同时,作为公众和学生,认知这些技术的局限性和潜在风险也十分必要,避免过度依赖而产生误导。总之,大型语言模型凭借其强大的语言处理和知识整合能力,在化学科学中展现出超越部分人类专家的潜力,但在推理能力、结构理解和可信度方面仍存不足。持续完善评测体系、整合多样化数据源以及强化人机交互将成为推动该领域发展的关键。未来,化学教育和研究必将融合人工智能技术,开启更加高效和创新的新时代。

。