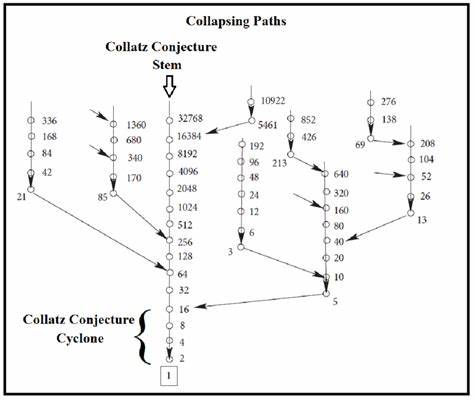

柯拉茨猜想(Collatz Conjecture)是数学领域中一个极具挑战性的问题,至今未被证明或反驳。其背后的核心问题不仅仅是数学,更涉及软件工程中广泛应用的测试方法——分支覆盖(Branch Coverage)。虽然分支覆盖在软件质量保证中非常重要,但它却无法帮助证明柯拉茨猜想的正确性。本文将探讨柯拉茨猜想的本质,解析分支覆盖的局限,并揭示为什么简单的测试覆盖无法替代数学证明的严谨性。柯拉茨猜想诞生于20世纪30年代,由数学家拉弗兹·柯拉茨提出,其核心思想是对任意正整数n,若n为偶数则除以二,若为奇数则乘以三加一。反复迭代此过程,猜测最终总会回到数字1。

看似简单的规则,却隐藏着深不可测的数学结构,至今未有任何严密证明支持该猜想的普遍正确性。通过编写一段简短的递归函数,可以清晰地模拟柯拉茨猜想的计算过程。这段代码结构简单,仅用三条分支语句就能描述整个过程。简洁的代码意味着其分支覆盖率极易达到。举例来说,测试两个输入值2和3足以触发所有分支条件,且函数在这两个案例下均能正确返回。表面看来,分支覆盖率100%似乎暗示程序的正确性。

然而,分支覆盖反映的是代码的路径是否被执行,但并不囊括程序在运行时的所有状态变化和复杂行为。柯拉茨猜想中的状态变量n在迭代过程中有时减小,有时增大,极具波动性,导致无法通过简单的路径覆盖验证其终止性。数学界已经证明,如果在每次迭代中n严格减小,问题本可迎刃而解,但由于奇数时n会迅速增大,传统递归终止证明方法失效。换句话说,代码覆盖率只能表明测试的广度,却无法确认该递归总能达到基线条件(即n等于1)。此外,柯拉茨猜想的复杂性体现在其状态空间是无限大的,每一个不同的起始值可能产生完全不同的路径。分支覆盖只测试了有限多个路径,无法涵盖所有可能的序列,也就难以从运行时角度完全验证函数行为。

软件测试领域普遍认为,代码覆盖度是评价测试完善性的指标之一,但并非万能。尤其在数学证明类的问题上,代码表现良好并不意味着问题本身已被解决。柯拉茨猜想 exemplifies 了如何一段简单代码却隐藏令人费解的数学难题。这也提醒开发者和数学家在面对类似问题时,需谨慎区分代码结构测试与数学性质验证的不同角度。分支覆盖是软件质量保证的重要工具,有助于发现潜在的代码缺陷和错误路径。它能够确保每个代码分支至少被执行一次,提升软件的稳定性和可靠性。

但柯拉茨猜想的例子告诉我们,逻辑判断和运行路径虽然是程序行为的一部分,但仅靠它们不足以验证所有类型的数学性质。迄今为止,数学家们尝试了各种方法试图证明或否定柯拉茨猜想,但依然未能找到通用的归纳证明。一些研究引入数论、动力系统和概率模型等复杂数学工具,但问题仍处于未解状态。此时,分支覆盖的作用便极为有限。在实际软件开发场景中,除了分支覆盖,结合数据流覆盖、路径覆盖以及状态覆盖等多维度测试策略,才能更全面地验证程序质量。但即便如此,代码逻辑的正确性不能完全替代对算法理论性质的数学证明。

柯拉茨猜想带给我们深刻的启示:简单的代码实现不代表问题简单,复杂的数学性质无法仅靠执行路径覆盖来验证。在软件测试中,我们应明确覆盖率指标的意义和局限,避免盲目追求数字背后的假象安全感。探索柯拉茨猜想还有助于我们理解程序行为与数学问题之间的边界。它提醒我们,程序不仅仅是静止代码,更是运行时状态的动态演进,测试覆盖只能映射有限的静态结构,而数学证明需要关注无穷多可能性的全局真理。未来随着计算理论的发展和计算能力提升,或许我们能开发更加智能的测试和验证工具,模拟更广泛的状态空间,但在当下,柯拉茨猜想仍是数学未解难题,分支覆盖无力破解。总之,柯拉茨猜想是程序简单而深刻的典范。

它生动地展示了用代码覆盖率指标衡量软件正确性时可能遇到的极限和陷阱。深入理解它,能帮助开发者和研究人员更合理地运用测试技术,并进一步思考软件行为与数学理论结合的广阔前景。柯拉茨猜想不会因为分支覆盖的测试达到100%而被证实,但它激励我们不断探索数学与计算的边界,推动科技与理论不断前行。