在当今经济学界,保罗·克鲁曼(Paul Krugman)无疑是最具影响力和争议性的人物之一。作为诺贝尔经济学奖得主,克鲁曼以其犀利的评论和深刻的分析而闻名。然而,他最近在《纽约时报》上发表的一篇文章引发了广泛的讨论,让我们重新审视货币政策的复杂性和不确定性。 克鲁曼的文章以“货币蟑螂”的比喻来探讨经济学的一些根本问题。他将这些“货币蟑螂”视为经济学界中的一些反复出现的观点和理论,它们虽然在某个历史背景下显得合理,但在当今环境中却显得格外不堪。在2021年,全球经济正遭受新冠疫情的影响,各国政府纷纷采取货币宽松政策以刺激经济复苏。

而克鲁曼则提醒我们,单一的货币政策可能无法解决所有问题,尤其是在面对经济结构性挑战时。 克鲁曼认为,在经济复苏的背景下,货币政策虽然可以在短期内提供支持,但长期依赖这种方式可能会导致一系列新的问题。他提到,货币政策的“鸵鸟心态”可能使决策者忽视疫情后经济结构的深层次变化,包括科技的加速发展和消费模式的转变。这些变化不仅关系到经济的复苏,还影响到就业市场、收入分配以及社会不平等的问题。 克鲁曼在文章中强调,经济政策的制定需要更加全面和深入的思考。他指出,财政策和货币政策并不能孤立看待,而是应该作为整体经济政策的一部分来考虑。

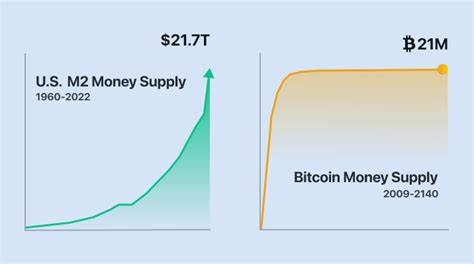

尤其是在当前复杂多变的国际环境下,各国经济体之间的相互依赖越发明显,单一国家的政策效果受到全球经济波动的影响愈发显著。这要求政策制定者在制定政策时,既要考虑国内经济的复苏,也要关注国际市场的发展动向。 克鲁曼又提到一个值得深思的点,即“货币蟑螂”所代表的观点在经济学界的持久性。这种持久性一方面反映了经济学理论的复杂性,另一方面也反映了某些理论在特定情况下的适用性。经济学家们常常会在不同的历史背景下反复检验同样的理论,这无疑会导致理论在实践中的局限性。 随着数字货币和区块链技术的发展,经济学理论也面临新的挑战。

克鲁曼在文章中没有忘记提及这一点,他认为新兴技术对货币政策和经济学的影响将是深远的。数字货币的兴起不仅改变了人们的支付方式,也可能改变中央银行的货币政策工具和目标。这为政策制定者带来了新的挑战,他们必须重新审视货币政策的有效性和适应性。 在克鲁曼的分析中,货币政策的有效性不仅取决于利率的设定,还取决于市场对政策的信心。这种信心不仅与经济数据密切相关,还受到政治、社会、文化等多种因素的影响。这意味着,政策制定者在实施货币政策时,必须关注社会舆论和民众的感受,建立可信的政策框架,以增强政策的有效性。

整体而言,克鲁曼通过对“货币蟑螂”的讨论,引导我们重新思考在复杂经济环境中,尤其是在后疫情时代,政策制定者应如何灵活应对。他所倡导的全面、系统的政策思维无疑为我们提供了一个新的视角,让我们能够更好地理解经济政策的多维度特性。 总之,保罗·克鲁曼的文章不仅是对货币政策的反思,也是对经济学界一些根本性问题的探讨。在全球都在面临经济复苏挑战的背景下,克鲁曼的观点提醒我们,要实现可持续的经济增长,不仅需要短期的货币刺激措施,更需要深入的结构性改革以及灵活多变的政策工具。面对未来经济的不确定性,政策制定者需要具备超越传统经济理论的视野,以便更好地应对各种挑战,推动经济的健康发展。