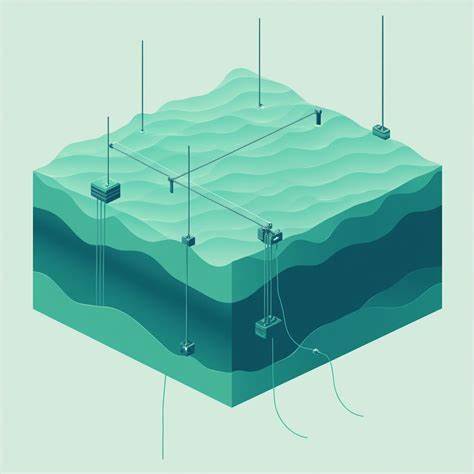

在全球航天领域,美国以SpaceX等龙头企业强势领跑,而欧洲在卫星发射领域仍存在显著差距。近年来,受国际政治局势变化及战略安全需求的推动,欧洲逐渐加速推进本土卫星发射能力建设,而瑞典和挪威的两个空间港如双子星般成为欧洲实现航天独立的关键节点。这一进程不仅体现了欧洲在航天技术上的野心,也反映出出于战略安全、经济自主和军事防御的多重动力。位于瑞典北部基律纳附近的埃斯兰格空间中心(Esrange Space Centre)和挪威北部的安多亚空间港(Andoya Spaceport)因其地理优势和技术潜力被视为欧洲大陆最有希望打造商业及军用卫星发射平台的两大基地。埃斯兰格空间中心占地超过5200平方公里,环境开阔且邻近北极圈,具备极佳的发射条件。这里不仅拥有稀少的人烟和光污染,周边基础设施完善,依托北欧丰富的运输网络支持高效火箭零部件运输和人才流动。

当地与瑞典原住民萨米族共享土地,使得空间中心能够在环境合规与文化尊重两方面兼顾发展需求。早在上世纪六十年代,埃斯兰格便开始发射探空火箭积累经验,近年来更在欧盟和国家支持下大力扩建发射台及科研设施。2023年,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩亲自为埃斯兰格空间中心在欧洲大陆轨道发射基地的身份揭幕,标志着其迈入真正实现轨道级发射的新时代。另一方面,挪威安多亚空间港依托北极优质的发射地理条件,拥有丰富的发射试验历史,并且得到了挪威国家及国防工业的积极支持。其采用灵活的管理框架,由国家控股并与军工集团紧密合作,提升了应急发射与技术研发能力。在2025年春季,德国初创公司ISAR Aerospace成功完成了首枚小型火箭发射测试,体现了安多亚空间港商业化发射的巨大潜能。

两大空间港的兴起不仅是技术层面的进步,更是应对全球航天市场变化和地缘政治压力的战略反应。美国在2024年成功实现了154次太空发射,而欧洲仅仅完成了三次,资金投入也是美国的十分之一左右。这种差距令欧洲面临严峻挑战。特别是在低地球轨道卫星(LEO)领域,高频次、小型化卫星发射成为趋势,预计未来五年将有多达7万颗LEO卫星进入轨道,欧洲迫切需要构建高效、独立且快速响应的发射体系来抢占市场先机,同时保障军事通信和安全需求。政治因素同样不可忽视。美国总统前任特朗普推行的“美国优先”政策以及俄乌冲突导致的空间资源紧张,让欧洲更加渴望摆脱对非欧洲国家,特别是美国SpaceX公司旗下Starlink通信卫星的依赖。

Starlink卫星对乌克兰的通信支援举足轻重,但此类跨国战略资产的潜在限制风险激发了欧洲内部对自主研发发射能力的紧迫感。欧洲联盟防务及空间专员库比柳斯强调,重建竞争力、独立自主的发射能力,是欧洲未来空间政策的核心。当前欧洲除法属圭亚那的太空港之外,缺乏本土发射平台,法属圭亚那距离欧洲本土遥远,且现有的阿丽亚娜6号火箭虽能发射大载荷,却成本较高且不可重复使用,难以应对未来商业和军事层面对高频率发射的需求。瑞典和挪威的北极空间港则具备快速响应能力,能为军事及商业市场提供灵活发射服务,其中Firefly公司计划2026年在埃斯兰格开展发射,承诺24小时内火箭响应发射,为紧急替换卫星提供保障。而ISAR Aerospace也力图于明年实现首个商业发射,充分体现了北欧空间港快速发展的强劲势头。技术革新方面,欧洲正推动部分火箭部件的重复使用,提升发射效率降低成本。

环境与安全层面,空间港周边的低人口密度、极地稳定气候为火箭发射提供理想条件,同时便于发射残骸的回收和环境监管。对此,埃斯兰格空间中心负责人表示,尽管挑战重重,但未来一两年内,基地将基本完善发射基础与技术体系,标志着欧洲航天工业向完全自主迈出实质步伐。战略意义上,拥有本土发射能力为欧洲带来更大的国际话语权与安全稳定保障,有助于强化欧盟内部与北欧国家的科技合作及防务协同,推动相关产业链发展,创造大量高技能就业机会。随着全球航天产业低轨卫星需求爆发性增长,欧洲若能利用瑞典和挪威的空间港优势,加快商业化发射步伐,将在新一轮太空经济与安全竞争中赢得主动权。未来,随着技术成熟、政策支持力度加大,瑞典和挪威有望成为欧洲乃至全球重要的卫星发射中心,助力欧洲打造自主可控的太空战略,促进全球航天产业更加多元与平衡发展。总之,瑞典与挪威的空间港项目标志着欧洲航天发展迈入崭新阶段,挑战与机遇并存,其成功不仅意味着技术突破,更象征着欧洲在全球太空格局中提升独立性、实现战略自主的决心和行动。

随着北欧空间港不断投入建设及商业契机涌现,欧洲在轨道发射领域的未来充满期待。