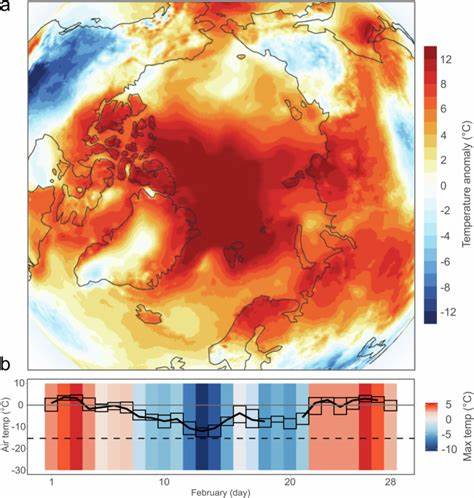

北极地区作为全球气候变暖最敏感且最直接受影响的区域之一,近年来经历了前所未有的气候变化。其中,挪威属斯瓦尔巴群岛作为北极圈内的重要科研与生态区域,其冬季气温持续上升,引起了全球科学界和环境保护者的高度关注。2025年2月,斯瓦尔巴群岛出现了异常的冬季高温和降雨现象,频繁的雨雪转换和冰雪融化事件打破了传统冬季的冻结状态,成为北极气候变化的一个显著标志。斯瓦尔巴群岛冬季气温的升高不仅仅是气象上的异常,它背后蕴含的是一场正在展开的生态系统剧变,深刻影响着北极的自然环境与人类活动。斯瓦尔巴的冬季升温率高达全球平均的六至七倍,意味着气温的攀升速度远远超过全球其他地区,这种“极地放大”效应使得该区域成为全球气候危机的前沿阵地。更为关键的是,冬季气温升高比其他季节更加显著,二十世纪下半叶以来,斯瓦尔巴的冬季均温上升幅度几乎是年均值的两倍。

这种剧烈的升温趋势导致冬季降水结构发生变化,过去大部分以雪形式出现的降水,现在逐渐转变为雨,这不仅加剧了地表冰雪的融化,也带来了连锁的生态环境效应。2025年2月,斯瓦尔巴的Ny-Ålesund地区的平均气温达到-3.3摄氏度,远远高于历史同期的-15摄氏度平均值。更令人惊讶的是,降温零度以上的天数占据了整个月的一半以上,这种久违的暖冬触发了大规模的积雪融化和表面水汇集,导致冰冻土地表出现广泛的融水积累。冬季气温突破零度不仅意味着当季冰雪的消融,也暗示着极地冬季生态系统运转机制的根本性改变。冻土层的稳定性受到挑战,土壤微生物群落的活跃度大幅提升,原本休眠的微生物群被激活,加速了有机物的分解,促进了温室气体二氧化碳与甲烷的释放。微生物活动与气温升高之间的正反馈循环,可能加速碳排放,进一步加剧本地区乃至全球的温室效应。

对于植被和动物而言,冬季融雪同样带来了巨大的影响。以往积雪覆盖为冻土和植被提供了保温保护,减少了温度波动对植物根系和微生物生活环境的干扰。然而,频繁的雨雪互换和冰冻融化循环破坏了这层天然保护伞,裸露的湿润土壤使植物提前进入生长周期,这种错乱的季节信号有可能扰乱生态系统中各物种的生命周期协调。此外,融化后形成的冰层严重限制了地面哺乳动物如驯鹿的觅食条件,影响其冬季生存率和种群健康。水文变化亦不容忽视。冰雪融化带来的积水覆盖冻土,后续由于气温变化又形成坚硬的冰壳,这种冻结的水体不仅改变土壤的导热特性,还影响了水分的渗透和气体的交换,导致土壤环境氧气减少,促进无氧微生物活动,进而提升甲烷等强烈温室气体的释放。

此过程严重打乱了北极地区的碳循环和气候平衡。人类生活和基础设施同样面临威胁。斯瓦尔巴诸多科研站点和居住区依赖冻结的土壤基础,一旦冻土融化,地基稳定性降低,建筑设施安全受到潜在风险。近期已有研究站因冻土变化不得不重新加固基础。此外,降雨驱动的雪崩及雪层不稳现象增加,为居民和科研人员的安全敲响警钟。科学家们在冬季科研中也遇到了前所未有的挑战,以往依赖严寒和厚实积雪的采样和观测变得难以为继,需要调整研究方法和设备。

尽管斯瓦尔巴冬季的环境变得愈加动态和难以预测,科研团队依然致力于持续监测和研究,试图理解这些快速变化对北极生态及全球气候系统的深远影响。众多研究表明,随着全球变暖的继续,斯瓦尔巴及更广泛北极地区的冬季升温事件将会变得更加频繁且剧烈,其对自然界和人类活动的影响也将更加深远。推动国际合作,加强北极气候和生态系统的长期观测科研,已经成为应对这一挑战的关键路径。对全球气候变化的响应不仅需要减缓温室气体排放,更需关注北极生态系统的脆弱性和反馈机制。斯瓦尔巴的冬季变暖景象不仅是当地的环境问题,更是全球气候系统变革的一个缩影,提醒人类社会对于极地的保护与适应必须提上日程。面对狭义的气温数据背后所昭示的宽广生态变革,政府决策者、科学家、环保组织和公众都需深刻认识到,北极冬季正快速失去其传统的冰雪面貌,取而代之的是一个更为湿润、冰雪频繁融化且生态功能重塑的“新北极”。

这种根本的变化将塑造未来数十年北极的生态环境和气候格局,影响全球气候稳定与生态安全。斯瓦尔巴冬季升温的现象提醒我们,全球暖化拒绝停歇,冰雪正以超出预期的速度消逝,世界的极地边缘已然达到并跨越了“融化临界点”。应对如此深刻的全球性挑战,既需雄心勃勃的减排计划,也需科学界对北极生态变化的持续深入探索,最终走上一条人与自然和谐共存、主动适应气候变迁的可持续发展道路。未来的北极正等待我们共同守护,斯瓦尔巴的冬季变暖,是这个关键转折的生动写照,也是全球气候行动的一面镜子。