随着信息技术的不断进步和互联网行业的飞速扩张,软件工程师的职业角色和职称体系也发生了显著变化。在过去的十年里,软件工程师的称谓和级别划分似乎越来越模糊,尤其是“资深工程师”这一职称,引发了越来越多的讨论和争议。有人认为,如今许多被称为资深软件工程师的人,实际水平可能还未达到十年前“中级”或“中坚力量”的标准。那么,资深工程师这一称谓究竟经历了哪些变化?我们又应如何正确看待它? 首先,需要明确的是,“资深工程师”并非一个行业统一标准的职称。不同公司对这个称号的定义和使用差别非常大。部分大型科技企业通过细化的职级体系来区分工程师级别,从初级、中级、高级到资深甚至更高级的职位如Staff Software Engineer、Principal Engineer等。

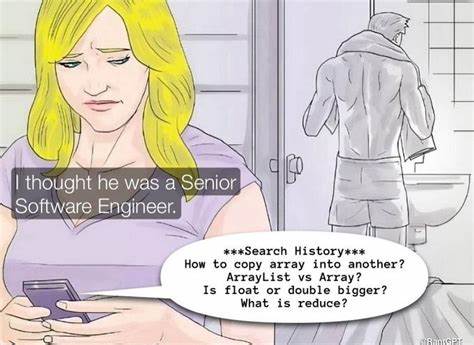

但在很多中小型公司,职称设定更为灵活甚至混乱,往往将大部分工程师都打上“资深”的标签。这种职称的泛化无疑降低了资深工程师这一称谓的含金量。职位的泛滥使得技能和责任的分布变得更加分散,导致外界难以准确评价所谓资深工程师的真实水平。 另一方面,行业内的技能要求和技术环境的日新月异也影响了对资深工程师的认知。十年前,一个“资深工程师”可能意味着能够独立承担复杂系统设计,有丰富的项目管理经验,甚至具备跨团队协调能力。然而,随着云计算、容器化、微服务架构等新技术的广泛应用,软件开发的技术栈与工作方式也大幅改变。

资深工程师的考核标准不再局限于编码能力,更强调对整体架构设计、业务理解和团队领导力的掌握。如果某些工程师仍停留在基础编码或单一技术领域,可能难以称得上真正的资深。 此外,随着市场对软件人才的巨大需求,许多公司都争先恐后地提升员工的职称以留住人才或吸引更优秀的候选人。这种人为提升职级的现象使得“资深”头衔的门槛降低,职位分级的严谨性受到侵蚀。许多职场人士也反映,在同一家公司内部,所谓的资深工程师之间能力差距极大,有的甚至不具备中级工程师所应有的基础素养,这种差异进一步加剧了职称的混乱。 值得思考的是,职称本质上只是企业内部对员工能力和贡献的一种标签,它不能完全代表一个人的技术水平或职业价值。

与其纠结于“资深”职称是否被贬值,更重要的是关注自身的能力提升和职业成长。不断学习新技术,磨练工程思维,积累跨领域知识和团队协作经验,这些才是成为真正资深工程师的关键所在。 另一个有趣的现象是,部分资深工程师已经开始向管理职位转型,担任团队负责人、技术经理或者架构师角色。这些职位更多关注战略规划和跨部门合作,技术编码或许不再是其主要职责。这也使得“资深”这一词汇既包含了技术深度,也涵盖了管理广度。但并非所有资深工程师都愿意或适合转为管理岗位,因此,职称的多样化和发展路径的个性化亦是现今软件工程职业发展的新趋势。

对于求职者和企业招聘方而言,如何看待资深工程师职称也变得尤为重要。求职时,光看职位头衔不足以判断候选人的真实能力,更应关注其项目经历、技术深度、解决问题的能力以及团队合作情况。企业在招聘资深工程师时,也应加强面试和技术评估环节,避免被表面的职称所迷惑,确保人才的质量和岗位契合度。 综合来看,资深工程师的职称在当今软件行业中正经历一场重塑。职称本身并非不重要,而是需要与技术实力、经验积累和责任范围相匹配。随着行业标准的逐步完善和企业管理的规范化,未来的软件工程师职级体系有望更加清晰和合理。

同时,个人的长期成长和不断挑战自我才是立足行业、获得认可的根本之道。技术人员应放眼行业趋势,聚焦自身价值,提升综合实力,才能在职场中真正成为被称之为“资深”的工程师。