近年来,随着人类对宇宙空间探索的不断深入,地球周边潜在威胁的天体监测成为全球关注的焦点。欧洲航天局(ESA)积极响应这一需求,开发推出了全新一代的小行星猎手“飞眼”望远镜,并于2025年6月首次成功开启“第一道光”,正式踏入扫描太空的新时代。作为行星防御领域的里程碑,“飞眼”望远镜以其灵感源于昆虫复眼的独特设计,一次性捕捉超过200倍于满月大小的天空区域,大幅提升了对近地天体的发现和跟踪能力。传统望远镜受限于视野范围狭窄,往往需要多次拼接星空图像才能覆盖宽广的天空区域,而“飞眼”则通过它的广角视野实现了高效、快速的全天空观测。这得益于其先进的光学系统设计,其中包含一个直径达1米的主镜,将接收到的光信号分割成16个通道,每个通道配备灵敏度极高的相机。这种多通道同时观测模式使望远镜能够立体、精细地捕捉极其微弱的天体信号,实现对暗淡小行星和远方彗星的高效搜索。

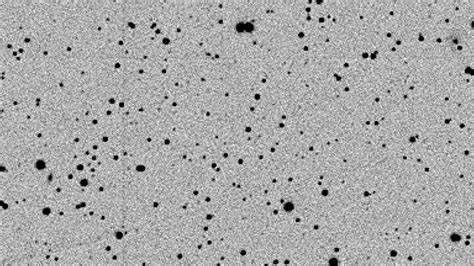

为了确保全天候持续监测,ESA计划在南北半球分别部署多达四个“飞眼”望远镜组成全球观测网络。这不仅能大大提升自动巡天的速度与完整性,还能降低单个观测点因天气影响而导致观测中断的风险。通过自动化观测系统,望远镜将不受人为操作限制,每天夜间自动执行扫描任务,实时传输数据至欧洲近地天体协调中心(NEOCC)。该中心负责核实和评估所有潜在的近地天体观测结果,并将最新发现提交至国际小行星观测数据中心——小行星中心(Minor Planet Center),形成全球共享的观测数据库,供国际天文与行星防御社区进行后续跟踪和分析。值得一提的是,“飞眼”望远镜的首次观测已成功捕捉多颗知名天体的影像,例如编号为(139289) 2001 KR1和(35107) 1991 VH的小行星,以及2025年刚发现的近地小行星2025 KQ。此外,它还观测到彗星C/2023 A3(冲新–ATLAS),表现出其广泛的天体识别能力和快速响应能力。

望远镜在意大利马泰拉的最终测试阶段时,展示出卓越的成像质量和大范围巡天能力。日后,“飞眼”将被运往西西里岛的Monte Mufara观测地址,正式加入全球行星防御监测网络,与美国的ATLAS望远镜、Zwicky瞬变设施以及即将投入运营的Vera Rubin望远镜共同协调,提高全球对潜在危险小行星的预警效率。ESA行星防御办公室负责人理查德·莫伊斯尔指出,“越早发现潜在威胁的小行星,地球就越有充分时间去评估风险并制定相应应对措施。‘飞眼’望远镜将充当智能化的早期预警系统,其所有的发现成果都会及时与全球行星防御社区共享,促进国际合作和科学共识的形成。”作为商业航天企业OHB Italia旗下重大发明之一,“飞眼”的项目经理埃内斯托·德林表示,望远镜独特的光学设计兼顾了宽视野和高影像质量,适合大规模自动化巡天任务。主镜采用高效光学材料,确保最大限度捕获星光;分割相机阵列则具备极高的灵敏度,即使最暗淡的Star也不会被遗漏,这使得“飞眼”在宇宙暗影区域的搜寻能力领先业内现有设备。

在日常观测工作中,“飞眼”的时间安排也将考虑复杂因素,如月光亮度变化和其他观测设备的工作计划,确保资源最大化利用并避免观测冲突。此外,望远镜还能拍摄诸如仙女座星系等宏大天体画面,用来校验图像的质量和设备的稳定性,为科学研究提供宝贵数据支持。“飞眼”计划不仅是欧洲对近地小行星威胁重视程度的体现,更代表了科技创新助力行星防御的未来趋势。在联合国将2029年定为“全球小行星意识及行星防御年”的背景下,ESA通过此类项目积极推动科学研究与公众教育的结合,提升全人类面对宇宙潜在威胁的准备和应对能力。展望未来,随着更多“飞眼”望远镜部署完成,行星防御领域的监测系统将实现全天候无缝覆盖。信息共享和数据同步将进一步促进全球科学家们对小行星轨道的精确测定及性质分析,提前筛查可能的撞击风险。

若有必要,人类也将具备更充分的时间窗口,联合国际社会开展防御措施,及时减缓潜在撞击带来的灾难性后果。总体而言,欧洲航天局“飞眼”望远镜的成功启用,标志着全球天体侦测技术迈入一个更高效智能的阶段。这一创新系统不仅为地球生命安全筑起了新的防线,也为未来探索太阳系和深空提供了宝贵的观测平台。随着“飞眼”走向星空,它也承载着人类守护地球家园、拥抱宇宙奥秘的光明使命。