地球的自转看似恒定,天文学家和物理学家却早已发现,地球一昼夜的长度并非固定的24小时,而是存在微妙的波动。这些波动中的差异仅以毫秒计,却承载着深刻的科学意义并对现代技术体系产生直接影响。近日,科学家报告称,2025年7月22日的地球自转时间将比标准24小时短一毫秒,这一看似微不足道的差异,实则关乎卫星导航、全球通信以及金融交易等关键领域的精确运行。地球自转速度变化的成因复杂多样,月球引力引发的潮汐摩擦效应是最早被人类察觉的主要影响因素。自转逐渐减缓,地球的一天每个世纪增加约2.4毫秒。随着科技进步,科学家能够更精确地量度这类细微的日长变化,并洞察到其他潜在影响因素。

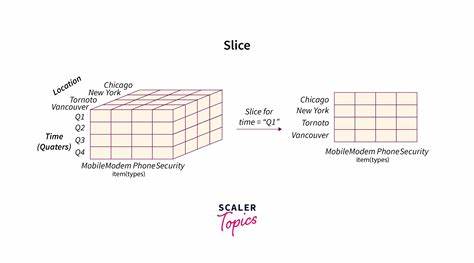

地球自转的不可预测变化除了月球潮汐之外,还包括地球内部熔融金属核心的运动、大气和海洋环流、以及近年来备受关注的气候变化带来的影响。冰川融化和极地冰盖质量减少造成的水体重新分布,使得地球形态趋于更明显的扁球体,从而影响转动惯量,导致地球自转速率发生变化。现有的卫星观测,如美国的GRACE和GRACE-FO任务,为科学家们提供了高精度的数据,帮助分析全球质量迁移对地球自转的影响。通过这些数据,研究人员发现,因气候变化引起的日长增加速率自2000年以来加快至1.33毫秒每世纪,未来若温室气体排放不受控制,预计这一速率可升至2.62毫秒每世纪,远超传统的月球潮汐影响。与此同时,先进的测量技术也为人类提供了前所未有的认知。利用非常长基线干涉测量技术(VLBI),科学家以银河系中准星为参照物,精确监测地球轴线方向和旋转速率的微小变化。

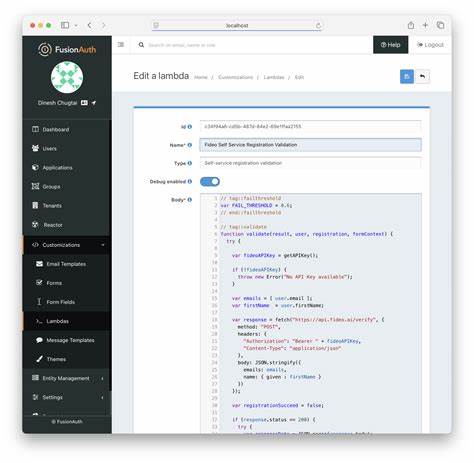

这一技术结合全球定位系统(GPS)及其他空间测量手段,形成了国际地球自转及参考系统服务(International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS)的观测网络,实时计算每日长度的差异,精确度达到微秒级别。时间的标准定义最终依赖于原子钟,尤其是以铯133原子振动频率定义的秒。国际原子时(International Atomic Time, TAI)通过全球300多个高精度原子钟加权平均得出,协调世界时(Coordinated Universal Time, UTC)则基于TAI并添加或减去闰秒以调整地球自转的不规则性。自1972年以来,闰秒被间歇性地添加以保持UTC与地球自转同步。然而,近年来出现了地球自转加速、日长缩短的现象,如2024年7月5日的地球转速使得那天比标准时间短了1.65毫秒。如此现象可能导致历史上首次出现负闰秒,即从协调世界时中剔除一秒,以保持时间系统的匹配。

虽然科学界普遍认为负闰秒很可能不会被正式采用,但它的出现提示人类对时间测量的理解正在进入全新阶段。精确掌握地球自转的细微变化对于现代生活的多个方面至关重要。网络数据中心依赖精确时间同步,金融交易对时间戳的真实性要求极高,导航系统更因秒的分毫误差而影响定位准确性。在农业领域,精准的时间记录也促进了智能化管理和精准农业发展。地球自转科学不仅反映自然现象的变迁,更体现了人类社会在技术前沿上的探索和协调。正如苏黎世联邦理工学院的Benedikt Soja教授所说,当代气候变化已经成为影响地球自转的重要力量,人类行为对这颗星球的旋转节律产生了显著的影响。

日益频繁的极端天气、温室气体排放及冰盖快速融化,正通过复杂的物理过程改写地球自转的历史轨迹。随着科学研究的推进,未来或将出现更加精细的时间单位调整方法,甚至需要重新定义地球时间标准,以适应地球与人类活动日益紧密的联系。地球自转的微小变化提醒我们,哪个看似恒定的现象背后,都蕴藏着复杂而深刻的科学原理。对时间的精准测量和调节,不仅是科学家的挑战,更是现代社会持续稳定运转的保证。时钟滴答间,地球在宇宙中舞动,那一毫秒的变化,正是我们认识自然和时代进步的关键窗口。未来,随着科技进一步进步,人类对地球运动的认知、预见能力将更加强大,而如何应对这颗蓝色星球所带来的时间挑战,也将成为每个人生活的一部分。

。