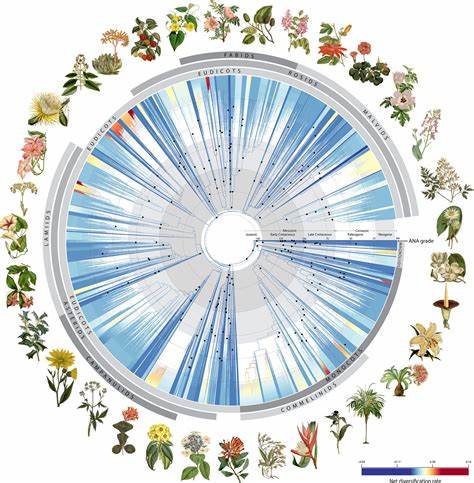

在生物多样性日益受到威胁的当下,准确、高效地识别物种成为生态学、环境科学以及保护生物学的核心任务。长期以来,传统DNA条形码技术为物种鉴定提供了革命性的工具,通过分析短序列基因片段实现物种识别大规模推广。然而,这些传统方法面临许多局限,比如缺乏普适性、难以区分近缘物种、对复杂进化现象敏感性差等问题,阻碍了其在庞大复杂的生命树中的广泛应用。近期,科学家们提出了一种创新的DNA识别技术,名为“varKoding”,通过低覆盖率的基因组数据与深度神经网络的结合,开创了对生命树进行普适DNA复合标识的全新路径。 varKoding方法的核心理念是利用极低覆盖度的基因组“扫描”数据,构建基于k-mer(基因序列中短片段)频率的二维图像,这些图像映射了物种独特的基因组组成特征,被称为varKodes。通过这种方式,捕捉了物种基因组在核苷酸组成和重复序列模式等多个维度上的复杂信息,不依赖于传统上需要的序列拼接和比对,更适合低质量或古老样本。

研究者利用现代神经网络模型,尤其是视觉变换器(Vision Transformer)架构,训练模型识别这些图像,实现对物种及其各类分类等级快速且精准的鉴定。 这一创新打破了传统条形码的限制。传统条形码通常针对特定类群设计,例如植物的matK或rbcL基因、动物的COI基因片段,其适用范围有限,难以实现跨界物种的统一鉴定。相较之下,varKoding通过分析全基因组的随机k-mer信号,具备跨界普适的潜力,涵盖植物、动物、真菌甚至细菌在内的多种生物大类,为生命科学研究提供了统一的DNA标识方法。 同时,该方法在数据需求上极为节约,仅需几十万至几百万碱基的数据,远低于高覆盖组装基因组所需的数据量。这不仅降低了测序成本,还提升了识别效率,使其适用于博物馆标本、环境DNA(eDNA)、法医样本乃至考古遗址中低质量或破碎的DNA材料。

研究团队在多类大型数据集中验证了varKoding的性能,包括上百个物种组成的植物Malpighiales目、多样性的昆虫、真菌、病原菌,以及全球各地数十万个测序样品,均展现了超过九成的准确率和高度的召回率,表现出极佳的鲁棒性和可扩展性。 这一跨学科成果融合了基因组学、计算生物学和人工智能的力量。k-mer的使用利用了基因组序列的底层信息,结合t-SNE等降维算法将高维特征转化成易于神经网络处理的图像格式。深度学习模型特别是以视觉变换器为代表的先进架构,能够捕捉细微的图像特征差异,实现对近缘物种甚至品种的高分辨率鉴定。多标签分类策略进一步解决了传统分类“必选项”的不足,允许模型输出多个可能标签或无结论预测,有效避免低质量或污染样本带来的误判。 varKoding不仅提升了物种鉴定的速度和准确率,也极大地提高了鉴定的普适性和自动化水平。

通过搭建基于varKodes的数据库与预训练模型,用户只需上传少量测序数据,便可获得快速精准的鉴定结果。更值得关注的是,这一方法易于适应不断发展的测序技术,适用于短读长读的多种平台,并可结合便携式测序设备开展现场检测,适配未来分布式生物监测和数据共享平台的需求。 生物多样性的保护、环境监测和生物资源管理都将从该技术中获益匪浅。通过精准管理物种贸易、监测入侵物种、解析生态系统结构乃至追踪环境污染,varKoding为科学家、监管者和政策制定者提供了强有力的工具。此外,针对博物馆和自然历史藏品中的古老和退化DNA,varKoding为研究远古生态系统和物种演化历程提供了新的可能。 未来研究或将深入挖掘驱动varKoding成功的基因组特征,探索重复序列、非编码区域及基因组结构变异对分类的贡献。

同时,随着机器学习模型和DNA图像表示技术的进步,varKoding或能适应更复杂的生态样本,如多生物混合的环境DNA样本,实现成分解混与定量分析。通过结合长读测序数据,亦可提升对混合样本中个体物种的辨识能力。 总的来说,varKoding为生命科学领域提供了一种突破传统界限的通用DNA复合标识方案,其低数据需求、高准确率及跨界应用潜力,将引领物种鉴定和生物多样性研究迈入新纪元。随着全球基因组测序计划的推进及公共数据资源的日益丰富,基于varKoding的技术框架有望成为生态监测、资源保护、法医鉴定及基础生物学研究的重要支撑。它不仅丰富了DNA条形码领域的技术手段,也为人类深入理解生命之树提供了坚实的平台。随着技术的推广和应用落地,未来将见证更多基于全基因组签名的创新成果,助力构建更全面、更精确、更高效的生物信息识别体系。

。